“非遗”苗绣的传承与创新

作者: 李轶甯

新时代以来,中华民族传统文化尤其是非遗文化对于国家富强、民族振兴、社会进步和人的全面发展的作用日益凸显。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》强调“必须增强文化自信,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化”。非物质文化遗产是中华民族悠久历史和灿烂文化的重要组成部分,承载着中华民族的基因和血脉,对于弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信自强具有重要意义。

贵州是中国苗族人口最多的省份,苗人在贵州世代劳作、繁衍生息。由于贵州地理环境丰富且复杂,早期交通相对闭塞,各个苗族支系与外界缺乏沟通的渠道,逐渐形成了一种相对封闭独立的文化。贵州苗族之间,隔着一座山,十里不同音。苗绣图案记录着苗族的历史和文化变迁,被称为“穿在身上的史书”。苗绣作为苗族文化重要的物质载体,理应被保护和传承,但随着时代发展,社会节奏逐渐加快,已经鲜有人能静下心来花费大量的时间与精力绣制苗绣作品,即便绣完也存在“无人问津”的情况。文章分析研究了“非遗”视阈下苗绣的传承与创新发展现状,结合当前地方对于苗绣传承与发展的实践,提出了促进苗绣传承与创新的建议,旨在弘扬中华优秀传统文化。

苗绣的文化与艺术价值

苗绣不仅是苗族历史文化中特有的表现形式,更是苗族妇女勤劳智慧的结晶。在贵州苗族有许多不同的种类与分支,无论是服饰、语言还是风俗习惯都存在很大的差异,粗略估计有七八十个支系,包括大花苗、小花苗、长裙苗等。苗绣是贵州的艺术瑰宝,贵州苗绣以其独特的图案、丰富的色彩和精湛的工艺闻名,具有独特的文化价值与艺术审美价值。

苗绣的文化价值。苗绣也被誉为“无字史书”,苗族刺绣艺术是一种蕴含着苗族历史的神秘文化。苗绣通过图案、色彩和技法,将苗族的历史、信仰、生活方式等文化元素融入其中,成为苗族文化传承的重要载体。苗绣图案中的神话传说、图腾崇拜等内容,反映了苗族人民对自然、祖先和神灵的敬畏与崇拜,是苗族精神信仰的直观表达。苗人以针线为画笔,以苗绣为载体记录了苗族的迁徙、战争、生活习俗等历史信息,是研究苗族历史的重要资料。

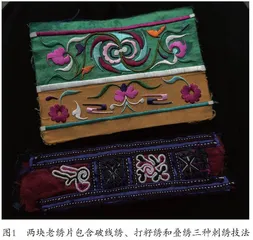

苗绣的艺术价值。苗绣的历史可以追溯到远古时期,苗绣是一种通过针线将文化传承下来的艺术形式,其图案记载着中华文明古老的故事。苗绣大致可以分为破线绣、打籽绣、叠绣、绉绣、辫绣等主要类型。根据地域和技法的不同,苗绣形成了多个风格流派,如黔东南地区的雷山苗绣、台江苗绣等,各具特色。苗绣图案的题材多源自自然和日常生活,如花卉、动物、山川、神话故事等,每一种图案都蕴含着特殊的象征意义。例如,蝴蝶象征爱情与婚姻,鱼象征丰收与富裕,龙则代表力量与威严。这些图案不仅装饰着衣物,更是一种文化符号,传递着苗族的价值观和信仰。

苗绣的传承与发展受阻

首先,苗绣传承意识薄弱。苗绣有非常多的种类,且大部分苗绣技艺不能被机器刺绣所替代。随着时代的发展,真正掌握苗绣技艺的人越来越少,年轻一代对于苗绣技艺并无太多传承的意识,因此尽管苗绣具有极高的艺术价值和文化意义,但其传承与发展正面临严峻挑战。现代化进程加快和生活节奏的改变,使得年轻一代对传统手工艺的关注逐渐减少,加之快节奏的城市生活压力,让愿意投入时间和精力学习苗绣的年轻人越来越少。因此,保护和传承苗绣这一民族瑰宝成为亟待解决的问题。

其次,苗绣产业商业化竞争力不足。苗绣的绣制需要耗费大量人力且投入与产出不成正比,导致苗绣的产业化程度较低,多数为分散经营的“小农经济”。随着现今苗绣市场化带来的商品化趋势,真正精美的苗绣艺术品在市场中的定价过于高昂,从而限制了大部分的受众群体。苗绣在进入市场过程中缺乏系统的生产和管理运作方式,使得大量粗制滥造的苗绣产品充斥市场,很难形成规模化的品牌和市场效应,这不仅影响了苗绣的声誉,也不利于其技艺的传承与发展。

苗绣发展的春天——凯里绣里淘非遗集市

文化遗产蕴藏着中华民族的基因和文脉,是中华优秀传统文化的重要组成部分。习近平总书记指出:“秉持敬畏历史、热爱文化之心,坚持保护第一、合理利用和最小干预原则,推动文化遗产系统性保护和统一监管。”这一重要论述,与党的二十届三中全会中提到的关于推动文化遗产保护的重要部署一脉相承,为我们加强文化遗产保护传承、推动文化遗产的“两个结合”,增强中华民族文化自信自强指明了方向和路径。

在20世纪初,因社会变迁等诸多因素,贵州苗绣在技艺和审美方面鲜有创新,逐渐走向没落。直至八九十年代,苗绣再次进入大众视野,其价值得到广泛认可。进入21世纪,2006年苗绣被列入中国第一批国家级非物质文化遗产名录,苗绣的发展迎来春天。近年来,贵州以苗绣这一民族文化瑰宝为核心,深入挖掘其内涵并进行产业创新。为推动非物质文化遗产的集群化发展,凯里市在传承保护的基础上对行业进行了规范和整合,将原本位于草坪新村的临时刺绣交易市场迁移至苗侗风情园内,充分利用“贵州(凯里)民族民间工艺品交易基地”以及“贵州省十大文化产业基地”等知名品牌的影响力,将其升级打造成为凯里独具特色的“绣里淘”非遗集市。该非遗集市致力于保护和推广苗族刺绣文化,在这里聚集了大量的苗族手工艺人,他们通过现场展示技艺、销售作品、开展体验课程、“村T”表演等方式,向外传播苗绣的魅力。

首先,展示与销售苗绣工艺品。在凯里绣里淘非遗集市中,来自五湖四海的游客可以看到各种精致的苗绣作品。集市中很多苗绣作品都是从各家各户购买收集,这些作品展示了苗绣的多样性和精致性,无论是色彩艳丽的传统服饰、绣片,还是富有现代感的家居饰品,都体现了苗族手工艺人的高超技艺。

其次,开设摊位现场体验苗绣技艺。非遗文化集市不仅是一个展示和销售的平台,更是一个技艺传承的重要场所。在凯里绣里淘非遗集市,老一辈的手工艺人会在集市中摆个小摊,小摊上有各种已经绣制完成的苗绣作品,同时手上还有正在绣制中的苗绣作品,她们一针一线将自然万物与民族历史绣在这一方小天地中。遇到对苗绣感兴趣的游客,老一辈的手工艺人会手把手地教授年轻人刺绣的技巧,游客可以在艺人的指导下亲自尝试刺绣,感受这一传统工艺的魅力。

最后,“村T”赋能绣里淘非遗集市。凯里绣里淘非遗集市的“村T”秀则为贵州苗绣非遗产品提供了一个动态展示的平台。T台上的模特们身着精美的少数民族服饰,这些苗族刺绣、银饰都是苗族妇女们一针一线精心绣制而成,蕴含着她们的心血与智慧。通过这样的展示方式,不仅能够让游客们近距离感受非遗文化的魅力,也为商户们提供了一个展示自己产品的绝佳机会。“村T”赋能绣里淘非遗集市是一次成功的尝试。它不仅让更多的人了解并关注到了非遗文化,也为当地的文旅产业带来了新的发展机遇。

“非遗”视阈下苗绣传承与创新的建议

在“非遗”视阈下,苗绣传承与创新是一个长期且相对复杂的课题。苗绣作为中华优秀传统文化的重要组成部分,蕴藏着民族文化和民族精神内核,苗绣的传承与创新不仅仅关乎非物质文化遗产的发展,更关乎民族文化的振兴和地方经济发展。在保有地区少数民族传统的基础上,贵州苗绣需要不断创新,以焕发新的活力。

首先,激发苗绣技艺的活力传承。一些苗族手工艺人开始尝试将传统刺绣与现代设计理念相结合,创作出既有传统特色又符合现代审美的作品。比如,苗族手工艺人将传统的苗绣图案应用于现代服装设计中。在保留了苗绣的精髓的基础上,这些手工艺人巧妙地融入了现代时尚元素,使得作品更加符合当代人的审美需求,为苗绣作品赋予了新的生命力。这种创新不仅让古老的技艺焕发出新的光彩,也为传统文化注入了新鲜血液。通过这种方式,将苗绣这一非物质文化遗产推向更广阔的市场,能够为苗族手工艺人提供更多的就业机会和发展空间,促进当地经济的发展。

其次,倡导苗绣产品功能与美学的双重创新。除传统的服饰和家居用品外,苗绣还应在许多新的领域焕发新的生机与活力。例如,将苗绣元素融入珠宝设计、时尚配饰和艺术品创作中,使其焕发出新的光彩。通过与现代设计理念的结合,这些配饰既保留了苗绣的传统特色,又符合现代人的审美需求,为穿着者增添了独特的风采。这种多元化的应用不仅丰富了苗绣的表现形式,还使苗绣成为传播民族文化的重要载体,进而开拓更广阔的市场空间。

最后,电商平台为苗绣产业注入新动力。随着互联网的发展,电商平台为苗绣的销售和推广提供了新的渠道。贵州应借助电商平台,发布关于苗绣的历史、技艺、图案等方面的内容,直接面向更广泛的消费者群体,还可以与世界各地的设计师和品牌进行合作,进一步提升苗绣的影响力和知名度。电商平台为苗绣的销售和推广提供了新的机遇。它不仅能够帮助苗绣产品走向更广阔的市场,还能够促进苗绣文化的传承和发展。

贵州黔东南地区苗绣的历史源远流长,它承载着丰富的历史文化信息和民族情感,是中华民族传统文化的重要组成部分。贵州苗绣作为非物质文化遗产的瑰宝,其传承与创新不仅关乎文化的延续,更是对民族文化自信的彰显。在传统文化视阈下,贵州苗绣通过在绣里淘非遗集市中的展示、技艺传承和文化体验等活动,实现了传承与创新的结合。然而,面对未来的挑战与机遇,我们仍需不断努力,获取政府和社会的支持,进行多方协作和创新实践,制定积极应对市场需求变化的策略,相信贵州苗绣必将迎来更加辉煌的明天。