非物质文化遗产中的美术元素保护与传承

作者: 李捷

美术元素蕴藏着深厚的美学意蕴和中国传统文化视觉基因,是非物质文化遗产的重要构成部分。基于非遗保护与传承视域,在分析非遗保护中存在的问题与挑战的基础上,就美术元素的提取与融合、数字化技术应用的必要性进行综合阐述,并从数字转译、载体创新、体系重构三个层面指明非遗美术元素挖掘与守正创新的进路。

非物质文化遗产是中国文明发展进程中,中国传统文化艺术与智慧的结晶,也是人类文明遗产的重要组成部分。然而,在过去一段时间内,非物质文化遗产被人们所忽视,尤其是传统非遗手工艺术随着时代进步、社会变迁,逐渐被边缘化。非物质文化遗产中的美术元素也因传承人老龄化突出、原材料匮乏、应用范围受限等因素而面临失传风险,诸多东方美学元素难觅其踪。文章充分借鉴联合国教科文组织(UNESCO)及其他国家在非物质文化遗产保护中的实践经验,深入探讨运用数字科技、借助多元载体、创新体系重构等可行性策略,以保护与传承非遗美术,探寻非遗文化的再生思路和方法。

非物质文化遗产中的美术元素解读

非物质文化遗产中的美术元素主要指非遗中具有审美价值和艺术特色的元素。其通常包括色彩、线条、形状、构图、图案等视觉美术元素,及竹编、蜡染、髹漆等工艺美术元素。这些美术元素共同构成了非遗文化的审美意蕴和视觉基因,是艺术家们表达思想、情感和文化内涵的重要手段,也是不同时代背景下东方美学的典型特征和表达,蕴含着丰富的审美价值和美学意蕴,对于传承和弘扬中华优秀传统文化,促进文化交流与合作,具有重要的意义。

非遗美术元素保护中存在的问题

客观条件影响。文化传承的方式概括起来有三种:一是以文字为载体记录并传承;二是以非遗作品本身为载体传承;三是以活态形式传承。三种传承方式各有利弊,适用于不同的非遗文化的保护与传承。其中,文字传承单一简约,适用于不太复杂的非遗文化;文物传承凸显成果,但无法展示其产生过程;活态传承需要对抗时间侵袭,无法应对客观因素影响。因此,许多非遗美术元素因各类原因而无法获得充分的保护与传承。如敦煌莫高窟的优美壁画,在风沙与盐碱侵蚀下逐渐消退剥落,注定走向消亡;应县木塔因错误的维修方案和战火祸患等而留下百余处残损,早已病入膏肓。客观条件影响下,诸多美术元素无法顺利保存和传承。

外部支撑不足。非遗美术元素保护的外部支撑力不足主要体现在多个方面:一是受全球化、现代化冲击,非遗美术元素中一些传统的图案、色彩搭配和造型逐渐不符合现代审美,例如,传统的唐卡绘画色彩鲜艳、造型复杂,在现代简约审美观念的冲击下,受众群体压缩;二是受现代工业生产技术的冲击,如传统手工刺绣的效率远远低于机器刺绣的效率,且机器生产的产品在一定程度上也模仿了手工制品的外观,导致消费者难以辨别;三是受知识产权侵权与维权的挑战冲击。非遗美术元素极易被抄袭和模仿,且知识产权界定比较复杂,面对未经授权就使用非遗美术图案、造型等元素的侵权现象,维权成本高、周期长,导致侵权行为难以得到有效遏制。

非物质文化遗产中的美术元素保护与传承策略

数字转译外延美术元素。借助数字转译重构美术元素,即提炼非遗作品中的美术元素,包括线条、着色、结构、主题等具有艺术性或者象征性的元素,并使用数字技术进行二次创作,将这些美术元素灵活地应用于数字界面设计中,进一步丰富界面的配色、结构和整体观感。

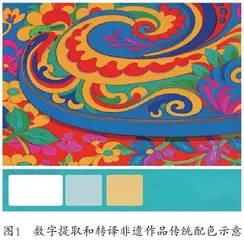

如,非遗作品的用色大多浓厚且饱和度较高,譬如明蓝、朱红、墨绿、阳橙等,而且在使用时也常运用撞色来增加视觉冲击。运用数字技术转译这些色彩时,既要注重色彩应用的场景,也要关注不同色彩的画面占比,还要适当调整色彩的饱和度,让这些元素更适配运用场景且符合现代审美。在不改变非遗美术色彩使用规范的基础上,对色彩转译进行优化处理,提升人们对美术元素的视觉接受程度(如图1所示)。

又如,非遗作品强调注重线条流畅度与粗细之间的变化,尤其是在绘画领域,艺术家们的线条表现出神入化,运用长短、粗细、浓淡、干湿、刚柔、疾徐、虚实等不同变化的线来呈现结构、质感和动感等。在界面设计中延续这一艺术风格,能够有效提升画面的整体流畅程度和和谐度。再如,非遗构图强调形神兼备,如永清秸秆扎刻,从形制、结构和制作工艺来看,与中国古建筑的榫卯结构一脉相承。凸为榫,凹是卯。凸凹之间,连接得天衣无缝。当无数榫卯组合在一起,就会呈现复杂却又微妙的平衡。一杆一榫结构严谨,开槽咬合典雅精致,被誉为“东方构成学的典范”,体现这种拼接美学的还有柳编和草编等工艺美术。提取非遗作品中的构图思路和元素,并用于优化数字界面图标设计、背景纹路设计等,无形之中深化人们对美术元素的理解。

多元载体创新美术元素。随着时代发展,借助良好的叙事策略和美学表达,非遗文化得以在多个领域成功出圈。在叙事策略上,美术元素被改造成具体的符号形象,展现创新意义;在美学表达上,美术元素依托游戏、文创、影视剧等多元化载体创建了审美通道。新的时代语境下,非遗艺术寻求新的赓续空间、记忆方式和传承手段,通过“出圈”获得广泛的社会群体在日常生活中的文化认同,充分发挥出其身份归属、文化认同的力量来进行积极的引导和修正。

以游戏载体传播为例。国产开放世界游戏《原神》中“璃月”地区蕴含着丰富的非物质文化遗产美术元素。如,岩元素印记取材于青铜器上的回纹(如图2所示)。回纹是指以横竖折绕组成如同“回”字形的一种传统几何装饰纹样,因其构成形式回环反复,绵延不断,回纹在民间有“富贵不断头”的说法。庆云顶的石头形态取材于祥云图案。祥云是具有代表性的中国文化符号,被赋予祥瑞的文化含义,常出现在衣物、瓷器、家具上,寓意着吉祥如意,顺心如意。铜雀庙的香炉取材于三足香炉。不同香炉上刻着不同的花纹和文字,表示用途、类别不同。非遗美术元素借助游戏载体传递文化符号和寓意是文化保护与传承的一种有效方式。

以文创载体传播为例。文创产品蕴含着丰富的非遗美术元素,设计与生产文创产品的过程就是再生产非遗文化的过程,美术元素得以在文创产品中重构,展现出新时代内涵。譬如,由中国工艺美术大师康惠芳监制生产的纪念品——“勇立潮头·海滨邹鲁非遗传承”,蕴含着大量的潮绣美术元素,展现了潮绣色彩、材料、工艺和构图等美术元素的文化内涵。又如,《富春山居图》餐桌垫,将美术元素运用在餐垫设计中,使富春山美学元素融入生活场景,使餐垫散发出艺术色彩。再如,苏州博物馆以馆藏清代绣品《刺绣花鸟图件》为灵感,衍生出名为“花语江南”的香氛摆件。摆件模拟太湖石形态,配以花鸟纹样,彰显出浓厚的江南文化特色。文创产品将非遗美术元素与现代设计结合,推动了非遗艺术的再生与美术元素的保护与传承。

现代话语重构美术元素。如何既融入创新理念又不脱离非遗产生的土壤,推进非遗美术元素的保护与传承工作,是文化复兴时期各界颇为关注的新命题。新时期,运用前沿技术重新解构、再重构美术元素,用更新颖多元的方式再现非遗承载的文化内核,是保护并传承非遗文化中美术元素的新思路。

首先,新兴媒介的重构,就是在保留非遗美术元素原有的特色和内涵的同时,变更元素载体使元素焕发新生,灵活地融入多元化生活场景之中。如,将传统的蓝染技艺进行“移花接木”。“移花”就是提取蓝染非遗艺术中的色彩、纹样等美术元素,“移木”就是经过细微的调整和编排转移至木材表面进行印染,使木材印染的图案别具中国传统水墨山水的意境;或是将样品进行反复印染,灵活调整不同木块的色彩明暗、浓度、深浅等,用这些模块组成不同结构的模组,拓宽非遗美术元素原有的适用场景。

其次,经典元素解构,就是破译中国非遗作品中的美学密码,尤其是对富有民族风情的图案、符号进行提取后再设计,加深人们对非遗美术元素的理解,拓展非遗美术元素的传播路径。如,“藻井”是中国传统建筑中顶部装修装饰的一种工艺手法,最早见于佛教石窟的洞顶装饰,后来逐渐应用于木质建筑顶部设计与处理中。最负盛名的“藻井”设计作品应当是北京故宫太和殿藻井、敦煌莫高窟藻井、北京隆福寺藻井等。这些建筑的“藻井”艺术设计工艺精湛、结构复杂,无论是龙纹、云纹等图案还是星宿神像图都具有极高的审美价值和历史价值。中国设计师马聪在观察、拓印并提取“藻井”形制和色彩等元素基础上计出《朝锦》系列作品(如图3所示),使得藻井这一传统建筑中的元素在餐桌上绽放。

最后,传统手艺重构,就是解构传统手工艺中的美学元素,让非遗设计融入现代生活场域。如,设计师石大宇将七种不同的竹编文眼隔阂手法融入绷裱法中,创造出非垂直站立的不规则造型立面的竹编屏风;四川青神县的非遗传承人用纤细的竹丝、柔软的竹篾,将传统瓷胎竹编的单根竹丝编织法创新为两根竹丝交叉编织法,编制出一套竹丝扣瓷茶具,通过重塑其外观、重构其元素,使非遗美术元素更好地融入现代生活场域。

非物质文化遗产是中华民族千百年来沉淀的民族文化精髓,具有非常重要的历史价值、艺术价值、科学价值和社会价值。非遗中的美术元素综合体现了东方美学的艺术内涵和美学智慧。借助现代技术、多元载体、现代话语转译美术元素具有现实紧迫性和必然性。截至目前,虽然非遗美术元素已然渗透在多个领域,于多元生态中得以保护和传承,但文化保护与复兴之路任重道远,仍需在充分借鉴历史经验的基础上进行守正创新。