文化场域视角下乐平古戏台文化基因图谱构建与设计转译

作者: 李欢欢 涂勇

基于“人、事、物、场、景”的乐平古戏台文化场域视角,构建乐平古戏台文化基因图谱,将古戏台工匠精神与现代社会中的文化场景和功能需求相融合,完成古戏台工匠精神所体现的道德品质、文化内涵、人文修养和价值追求的文化传递与设计转译,使最基本的文化基因与当代文化相适应,与现代社会相协调。

乐平古戏台是江南乡土建筑中一种特殊类型的建筑遗存,既兼重檐歇山式之庄重,又寓飞檐楼阁式之灵巧,将古今建筑风韵和谐地融为一体。文化场域视角下文化基因图谱构建是挖掘、传承和保护古戏台文化资源的重要路径,通过体现古戏台传承与发展兼具的生活方式和精神世界并借助文化与造物之间的设计转译,将古戏台的文化底蕴、精神价值、思维方式从意识形态转化为具象表达,便于受众从审美认知、艺术体验自然地过渡到文化理解和价值认同,从而促进优秀文化资源的焕活传承与长续发展。

文化场域概述

“场域”是法国社会学家皮埃尔·布迪厄的社会实践理论的核心概念,指环绕在行动者社会实践过程中的一个关系空间网络。场域存在于整个人类社会活动中,文化场域则是社会场域中的重要组成部分,同一文化场域内的人会形成一致的价值观念、认知方式与行为习惯,用统一的文化规范思想,制约行为。

乐平古戏台文化基因即是这个场域中既存与产生的独立因子,在以古戏台为中心、人与自然的社会活动中,其地域空间产生的行为活动共同构成了古戏台文化场域。乐平古戏台文化场域包含社会场与自然场,两者共同作用促进文化的发展,并成为各类文化事象的基础。

文化场域视角下乐平古戏台文化基因图谱构建

乐平古戏台文化基因谱系图。“文化基因”一词于1976年由英国生物学家理查德·道金斯在作品《自私的基因》中提出,其论述文化的传播与基因传播的相似性,认为文化的传播也是一种进化的形式。文化基因是鲜活的文化传统和可能复活的传统文化的统一,即文化代际传承的基本纽带。

我们收集整理了乐平古戏台历史文化的文本与资料,并依层分析乐平古戏台文化场域“人、事、物、场、景”。“物”的子场域由古戏台物质与表征元素构成,“场”即古戏台自然场与社会场的范围,“景”构建了古戏台文化的人文景观。以上三个子场域包含营造技艺、宝顶藻井、梁枋斗拱和立柱石础四大基因,归属为显性基因,即可以直接通过既定载体展现出来的物质形态基因要素。“人”是一切文化活动的主体,在产生“事”的子场域通过行为产生与创造文化活动。以上两个子场域反映了古戏台工匠精神所体现的敬业乐群、奉植惟勤的道德品质,淬砺致臻、精益求精的文化内涵,坚韧不拔、勇毅笃行的人文修养,守正创新、踵事增华的价值追求,归属为古戏台文化基因的隐性基因。由此进行因子编码,通过古戏台显性基因图谱构建与设计转译的过程和实践成果,彰显与传承古戏台隐性基因。

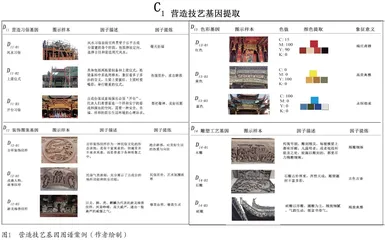

营造技艺基因提取——弘扬敬业乐群、奉植惟勤的道德品质(如图1所示)。乐平传统戏台营造技艺作为蕴含着乐平文化价值观念、人文思想、营造智慧及实践经验的传统手工技艺,凝聚了乐平人民的真情实感,于2014年被列入国家非物质文化遗产,是乐平群众文化认同与文化自觉的重要载体,更是中华优秀传统文化的重要组成部分。匠人们在古戏台营造过程中对所习之职业具有嗜好心、对所任之事业具有责任心,并具有优美和乐之情操及共同协作之精神。基于“物、场、景”三个子场域将营造技艺基因细分为营造习俗基因、装饰图案基因、色彩基因和雕塑工艺基因。

在设计转译中,古戏台营造技艺基因可以成为构思文创产品图形、形态的切入点,形成富有创意的图形、结构、造型,并于材质、外观、工艺上做到“形意相通”。从工匠精神层面展现古戏台传统技艺的价值,使大众对传统工匠制作过程以及在此过程中所需的心理精神状态有所体悟,更好地理解和接纳“道为物行,物为道成”,在一定程度上领悟匠人的崇德敬业、道技合一的职业素养和秉心克慎、奉植惟勤的道德品质,增强大众对古戏台营造技艺文化的情感认同,从而推动古戏台营造技艺的传承发展、长久保护和永续利用。

宝顶藻井基因提取——实现精益求精、淬砺致臻文化内涵的袭承与传嬗(如下页图2所示)。宝顶作为戏台的主要标识位于屋脊正中央,藻井作为房屋顶棚的一种形式设于台中央天花中。其构建符合天人合一、效法自然的原则,承载着工匠的思维方式与建筑观念,是匠人技艺精妙绝伦、追求卓越的体现。宝顶藻井体现出匠人们对技艺执着追求、永争一流的精神,对手工艺创作一丝不苟的工作作风,对品质的专注,不惜花费精力和时间追求完美效果。基于“物、场、景”三个子场域将宝顶藻井基因细分为雕刻基因、纹样基因、类别基因和材质基因。

在设计转译中,对宝顶藻井基因所蕴含的造物态度进行充分阐释,以叙述故事的形式作为文创产品的亮点,运用具有清晰叙事意图的设计方式和隐喻、抽象、组合、解构等设计方法,巧妙地将叙事情节与产品的功能关联在一起,注重设计内涵与形式统一,将文化内容的情感温度传递给受众。受众既是文创产品的消费者,又能获得非物质的叙事体验。以此为纽带在物质与心理需求层面贴近大众,完成文化精髓表达,使大众通过感官及行为的交互作用塑造知觉、情感和思维体验,获得高层次的精神体验后产生文化共鸣,从而完成文化、产品、受众及不同时空背景下文化基因的交互式及引导式意义传达,实现精益求精、淬砺致臻文化内涵的袭承与传嬗。

梁枋斗拱基因提取——阐发坚韧不拔、勇毅笃行的人文修养。梁枋是构成建筑屋顶的重要构件,斗拱位于屋檐之下,结构精巧繁复,层层出挑,起着承上启下、传递荷载的作用。梁枋与斗拱承载传统古建的端庄与典雅,其刚正不阿的笔直形态反映匠人的德技并重、德艺双修。梁枋与斗拱承载着工匠的人文修养,彰显出匠人们脚踏实地的作风,矢志不移的韧劲和意气、臻于至善的追求和穷尽一生的境界。基于“物、场、景”三个子场域将梁枋斗拱基因细分为雕刻基因、纹样基因、类别基因和材质基因。

在设计转译中,对梁枋斗拱基因所蕴含的哲学思想和人文理念进行高度凝练后,通过巧妙融合文化元素与产品造型,有机结合产品功能与文化性,使图形与物质载体相得益彰,提升情境互动性,生产出丰富多样、社会价值和市场价值相统一、人们喜闻乐见的优质文化产品,为受众的现代生活创意赋能。整体文创设计在彰显文化价值内涵的基础上达到形神兼备,并在运用现代审美体系阐释传统文化要义的基础上达到博古通今,在构建交互体验新对象与环境的基础上达到虚实相生,由此阐发坚韧不拔、勇毅笃行的人文修养。

立柱石础基因提取——彰显守正创新、踵事增华的价值追求。立柱石础以下石上木衔接而成,继承庑殿式建筑的传统特点,常配以只有宫殿建筑才能有的金色盘龙雕塑,凸显了匠人的吐故纳新、锐意进取的价值观。匠人们深入地研究和分析艺术创作的不同条件,在艺术精神的基因传承中,充分地发挥创作者的独创精神,使每一个创作过程都成为体现时代精神的“这一个”,使每一个作品都成为独一无二的、拥有深厚传统底蕴和体现时代脉搏的鲜活表达。立柱石础雕刻在设计上的创新将匠人们守正不守旧、尊古不复古的进取精神与不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格展现得淋漓尽致,工匠们既不故步自封、陈陈相因,又不割断血脉、凭空虚造,而是用学习前人的礼敬之心、超越前人的竞胜之心,不断夯实自我、突破自我。基于“物、场、景”三个子场域将立柱石础基因细分为雕刻基因、纹样基因、材质基因和类别基因。

在设计转译中,对立柱石础所蕴含的创造活力和远见卓识进行整合,对文创产品的受众进行多方位、多层次、多角度调研,对大数据进行收集与分析后找到最适合的切入口,通过概念创新、形态创新和材质创新等方法,采用新科技和智能化手段进行多元数字化展示。最后经过受众使用测试、反复研究推敲、修改并完善文创产品的形象、材质、互动流程等,完成文创产品的更迭升级,从而彰显守正创新、踵事增华的价值追求。

文化场域视角下乐平古戏台文化基因设计转译实践案例——营造技艺纸雕灯设计

以乐平古戏台营造技艺主题纸雕灯设计为例(如图3所示),演绎古戏台文化基因的设计转译。乐平古戏台营造技艺纸雕灯设计在满足产品功能的前提下,通过精细的纸雕工艺再现古戏台营造的精髓。设计过程中将古戏台选材、木作、雕刻、上梁、敷金施彩、完工等传统流程转化为纸雕灯的制作环节,让观者能沉浸式体验古戏台营造过程,体悟到臻于极致的古戏台工匠精神。纸质材料所展现的天然拙趣与现代工艺产品呈现出的差异性,为消费者创设情感体悟。纸雕灯采用多层次纸雕技法,结合LED灯光效果,营造出一种古色古香、光影交错的氛围。每一处细节都力求还原古戏台的精美与繁复,让使用者在享受现代照明便利的同时也能感受到传统文化的魅力与温度。乐平古戏台纸雕灯设计不仅构建了一个物质的文化场,还成为影响消费情感共鸣,主导用户消费体验的载体。

基于文化基因图谱构建的系统性与科学性,对乐平古戏台文化基因审美价值与文化价值进行创造性转化,实现产品文化空间构建与用户情感迁移,使优秀的文化内涵与当下艺术表现形式相结合。在此基础上探索新的文创产品设计路径,赋予古戏台文创产品特定的文化韵味,有效贯通产品与文化之间的互惠途径,提高文创产品的生命力与文化创造力,进而满足消费者的审美需求,在情感互动中达到其对古戏台工匠精神的文化认同,使中华优秀传统文化在现代审美下创新再现。