“一带一路”传通视域下麦积山石窟的服饰文化研究

作者: 杨文

麦积山石窟在1600多年的历中沿革中形成了独具特色的石窟雕塑艺术,现结合麦积山石窟不同时期的雕塑特点阐述石窟雕塑在色彩与服饰等方面的特色,从传通的角度论证民族文化的认同是麦积山石窟艺术的创作源泉。

研究背景

麦积山石窟是中国四大石窟之一,经历了十六国、北魏、北周、隋、唐、宋等朝代,长达1600多年的历史,其雕塑艺术具有很强的文化延续性和极高的艺术价值,这种旺盛生命力是其他石窟所无法比拟的。基于此,我们依据传通性理论来研究麦积山石窟的服饰艺术就有了它的现实意义和推介价值。传通性源自法国学者阿莱克斯·穆奇艾利撰写的《传通影响力》,他认为传播的过程是“传播+沟通”的过程,对于传播者来说,传播是第一步,沟通是重中之重的第二步[1]。在麦积山石窟浓烈的民族色彩背后可以看到,麦积山石窟的服饰文化在不同时期呈现出不同的风格,对国内石窟乃至世界的雕塑艺术的传播与沟通产生了不可估量的影响,为艺术再生注入了取之不尽、用之不竭的源动力。

麦积山石窟服饰文化的风格和特色

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”在不同时期,麦积山石窟的服饰与时代紧密贴合,在服装的样式和配饰等方面显现出纷繁多样的特质。加之天水(古时称秦州)地处西北秦岭山麓,独特的麦垛地貌和较为湿润的气候成为开凿不同样式石窟的有利条件。秦州刺史姚嵩是一个虔诚的佛教徒,他是后秦开国皇帝姚苌的表弟。姚嵩经常和皇帝研讨佛经,期间往来的书信繁多,在其中的一封信中姚嵩谈到在秦州雕塑佛像的事。宋代官方编撰的类书《方舆胜览》记载:“麦积山,后秦姚兴凿山而修,千崖万像,转崖为阁,乃秦州盛景。”遗存的题记中也有记载,提及麦积山石窟“始于姚秦,成于元魏”,这表明麦积山在后秦时期已经开始造像,这是麦积山石窟的最初概貌[2]。从后秦时期到元明清的1600多年的历史中,麦积山石窟逐渐表现出民族化和世俗化的特点,这成就了一些流传千古的雕塑精品,特别是服饰方面的变化增添了麦积山雕塑的艺术魅力,为传通独有的服饰文化奠定了坚实的基础。

后秦至北魏早期的石窟服饰文化

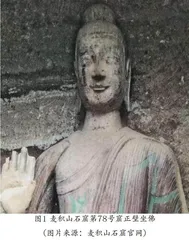

后秦至北魏早期是麦积山石窟佛教造像的初始阶段,此时期的雕塑风格极具西域与印度色彩,譬如形象气质、袈裟的款式等都效仿了西域僧人。让人惊叹的是中国的工匠并没有照搬西域塑像的画稿,而是将秦州地区原有的本土雕塑手法渐渐融入塑像的制作中,这使得这一时期塑像的服饰异彩纷呈。最为典型的佛像是麦积山78窟(如图1)。78窟是一个主尊佛像,高4.5米,宽4.7米,肩宽背直,挺身而坐,目光坚毅。从塑像的头部看,菩萨头戴花蔓冠,袒露上身,衣领为右袒式,披巾绕肩而下,下身系贴体长裙,衣摆的纹路采用阴刻线和贴泥条的融合手法,形态稳重高达,气质威严肃穆,观者需仰视才能一览佛像的全貌。整个服饰(含头饰)的风格古朴、淳厚,服饰的色彩以淡清、金黄、蓝紫色为主,佛像没有佩戴金银等奢华物件,其中蕴含的清新、素雅的古朴风格影响着后期的塑像服饰艺术[3]。

北魏中晚期的石窟服饰文化

公元493年,孝文帝迁都洛阳,推行政治经济体制改革,他广泛地吸收汉族文化,导致南朝文化大量涌入北方,一系列文化艺术变革接踵而至。在石窟塑像中,最有特色的是服饰的变化。佛像的袈裟由袒右肩式样转变为汉装的褒衣博带式样,即衣领的式样非常独特,样式为双领下垂袈裟,其中以麦积石窟第114窟正壁佛像为代表。该佛像高1.22米,两侧上部均有两层影塑,上层每侧各有一个飞天、三个菩萨,下层有两个坐佛。就其装束的风格来说,更多的是中原的款式,气质、形象偏向民族化。

基于此,麦积山石窟的研究学者认为这一时期雕塑的风格逐渐趋同于中原民族风格,其典型的美学特征为“秀骨清像”。“秀骨清像”是北魏中期人物雕塑的典型美学特征,主要特质是以清秀俊美来体现人物的内在气质,表现佛教塑像追求内敛、含蓄、一尘不染的精神世界。第147窟正壁佛像坐佛高1.15米(如图2),面部清瘦、长颈、削肩,身体单薄、瘦弱,面形和身躯都很修长,眉目之间暗含一种神秘的笑意。身上的袈裟与身体形态相合,袈裟是轻薄的丝绸,在视觉上给人一种柔顺无力的印象,其中悬裳衣褶表现出丰富的层次和非凡的韵律感,这种服饰将石像雕塑中“秀骨清像”的特点表现得淋漓尽致,其塑像的风格对敦煌莫高窟、榆林石窟等地的雕塑也有一定的影响。据相关专家考证,该时期的塑像风格,最接近士大夫所追求的美学风范。

由于这种清秀、典雅、圣洁之风与当时北方雄浑大气的民族气质格格不入,所以 “秀骨清像”在麦积山石窟没有流行多长时间,就被西魏时期的饱满、秀美之风所取代[4]。

西魏、北周时期的石窟服饰文化

西魏时期,雕塑的风格开始转变,工匠在秀美外表的基础上增添了厚重、饱满、圆润的风格,表现出一种健康的美,给信徒和当地人传达了一种现实美。在12窟,我们可以观察到主佛的服饰也发生了一些明显的变化。过去单薄的丝绸已改为厚重的、适应北方寒冷气候的毛料衣物,佛装的下摆有一些流动的衣褶,层层叠叠,显得自然流畅、生动、优美。这种服饰的变化与佛像厚重之风逐渐盛行以及西北寒冷的气候是分不开的。

北周时期,塑像的风格在继承了西魏饱满、厚重之风的基础上形成了“珠圆玉润”的格调,塑像面相为圆形,整个身体浑圆,肌肉健美,衣着、服饰发生了较大变化。过去宽敞、博大、厚重、双领下垂式的袈裟样式转变为单薄、贴身、柔软的圆领袈裟,衣领的款式发生了较大的变化,即由双领转变为圆领,这一变化源自印度风格的传入。麦积山石窟第26窟是东崖中部的一个帐形窟,平面方形,正壁开一龛,龛内塑有一个坐佛,龛外两侧各有两个菩萨,其中右侧菩萨的头饰配有颜色鲜艳的花冠,手部配有手镯、臂钏、璎珞等装饰,服饰注重细节。菩萨外穿透体的通肩袈裟,紧裹全身,袈裟下摆衣纹阴刻细长,走势行云流水,这种服饰特质是受新一轮印度佛教风格的影响而产生的变化[5]。

隋唐时期的石窟服饰文化

隋代初期,当朝皇帝杨坚崇尚简朴、杜绝奢华的习性对塑像的风格产生了直接的影响。隋代雕塑去除了华丽之风,塑像变得简洁、单纯,同时采取大体积、大面积的塑像手法,塑像风格厚重、明快,磅礴的力量和豪迈的气势藏于肃穆的意境之中,其中最为典型的代表塑像为麦积山的第5窟。该窟为三间四柱仿宫殿式的洞窟,高9米、宽15米、深6.5米。中龛内塑像为一佛八菩萨,主佛神情庄重、肃穆、稳练,服饰简洁、明快,衣领为通肩双领袈裟样式。服饰色彩华丽,以绿色、红色、金色为主,衣服的质地为较厚的布料和毛料,衣服下摆层叠起伏,流畅生动。

唐朝时期所雕塑的佛像数量很少,风格单一。该时期的雕塑艺术相对于隋朝而言,塑像取材于现实生活,佛像的面部丰满圆润,和蔼可亲,佛像世俗化的特征较为明显,宗教色彩的氛围荡然无存,佛像的风格处在理想和现实之间。该时期(公元7世纪)的经典之作是麦积山的第37窟右侧菩萨(如图3),塑像的雕刻时代约为隋末唐初。该窟为平面马蹄形窟,高2.8米、宽2.45米、深1.63米。

西侧菩萨的发式为高发髻,佩戴花冠,秀发披于双肩,头部束有素雅的束带,束带自然下垂于双肩,双手自然、柔顺地交叠在胸前。就服饰的整体风格来说,整体造型采用直线条的范式,束带、衣服纹饰均为简洁的直线,衣着质朴,修长、清秀、温和的人物特质鲜明昭彰。雕塑的菩萨外形亭亭玉立、羞涩清纯,宛如一个“清水出芙蓉,天然去雕饰”的江南女子,该塑像堪称唐代初期的经典之作。

宋朝时期的石窟服饰文化

北宋初期,塑像风格继承了唐代丰满圆润的风格,塑像逐渐被赋予人性化特质。在传承盛唐之风的基础上,第36号窟的右壁佛展现了宋代塑像的人性美:佛像为坐佛,面容方圆,肌肤晶润,神情含蓄典雅[6]。头部雕有水波纹并且镶嵌着宝珠,目光深沉,神情典雅内敛。塑像者在着重表现塑像面部特征的同时,还加以柔美曲线,再现了袈裟的衣褶美。这种衣褶的曲线美与面部的简明线条形成了鲜明的对比,给后世呈现出丰润的面部特质。除此之外,最能体现宋代雕塑人性化的精品之作当属第133号窟的《罗睺罗授记》,此塑像中佛高3.5米,罗睺罗高1.43米。塑像描述的是释迦牟尼成佛前的一段生活境遇:释迦牟尼厌弃宫廷生活,在29岁时偷偷离开宫城,独自一人走进森林在尼连禅河畔苦练修行。六年后,也就是在他35岁时顿悟出苦修无益,继而在树下思考,终于修成正果,觉悟成佛。释迦牟尼的妻子在他离开宫廷之时已经怀有身孕,当他回家第一次见到6岁的儿子,情不自禁地产生了爱子之情。此时,儿子罗睺罗低头合十,怀着激动的心情期待父爱。

就塑像本身来说,佛头配有金灿灿的宝珠,脚踩着流动的覆莲台,佛祖身着质地柔软的圆领袈裟。简洁、流畅、宽松的袈裟与饱满、柔情的面容相结合,淋漓尽致地表现了佛祖内心的情感。最让世人感到惊叹的是,该塑像中佛祖的手部与众不同,不是男性宽大、有力的双手,而是一双纤细且充满柔情的女性的手,这与当时将主佛塑造成母亲形象的意愿相吻合。雕塑的匠师将这双手刻画得极为细致,其中右手手心朝下,每一个手指的纹路都很清晰,每一个手指都在纤纤而动,栩栩如生中蕴含了父亲女性般的柔情和爱意;左手心朝上,暗示佛祖要抑制内心的父子情,迎接终生皈依佛国的使命。对这双手惟妙惟肖的刻画与佛祖伟岸的身姿、宽松的袈裟相互融合,再加上服饰的形式与内容的完美结合,共同在一定程度上加重了世俗化的色彩。

本文重点梳理了麦积山石窟从后秦至宋代时期雕塑的服饰风格。在各个时期,雕塑的服饰变化都与统治者的思想及时代风格紧密相关,其也在发展中对其他石窟的雕塑风格和民众的服装风格产生了深远的影响[7]。

麦积山石窟服饰文化的传通影响力

服饰作为雕塑的一个重要元素,具有一定的韵律美,能够对人物的塑造起到烘托作用。其中,服饰的样式与人物的性格、形体有极为密切的关系,是石窟塑像美学表达的关键因素,是展现塑像审美和石窟创作艺术特色的重要媒介。

后秦时期麦积山石窟服饰文化的传通影响力

在麦积山石窟的早期造像中,佛像的衣服主要有圆领通肩式、右袒式和双领下垂式三种样式。这三种衣纹样式在塑像的发展历程中相互影响,并且一直存在,它们各自有着迥然不同的设计特色。就通肩式而言,它源于犍陀罗式造像风格,对袈裟的处理为写实风格,衣纹皱褶成一个个阶梯状。通肩样式在西秦窟的主尊中很少出现,主要见于这些石窟的影塑造像上。右袒式发源于株冤罗式佛像的雕塑风格,初期的右袒式衣纹没有表现出衣服的质感,而是以刻线的方式直接将衣纹画在佛像的身体上,尽显佛像精神、饱满有力的风采,其中以麦积山石窟第78窟为代表。到公元2世纪末左右,衣纹的处理不再像以前的款式一样紧贴身体,而是以线条为主。圆领通肩式和右袒式的服装样式主要是受当时印度佛教的影响而形成的,到后来佛教艺术与本土文化逐渐融合,使“褒衣博带”的服装风格成为一种流行,并对北周流行的双领下垂形式的服饰风格产生了一定的影响。

北魏中晚期麦积山石窟服饰文化的传通影响力

在北魏中晚期,佛教文化在与印度文化、中原文化、北方文化、南方文化等多元文化的融合中产生了新的美学观——融合美。这一时期匠师们的塑像风格趋向于“秀骨清像”型,并以此突出人物的清瘦、秀气、典雅的气质和神采。第147窟正壁佛像身上的袈裟与瘦弱的形态组合在一起,轻薄的丝绸袈裟和悬裳衣褶表现出丰富的层次和流动的韵律感。北魏晚期的服饰将佛像雕塑中的“秀骨清像”风格发展到巅峰,这一风格对敦煌莫高窟、榆林石窟等地的雕塑艺术产生了深远的影响。特别是在麦积山石窟第121号窟正壁右壁胁侍菩萨与弟子中(如图4),菩萨与弟子是一男一女的塑像,两人紧紧地依偎在一起,似乎在诉说彼此的秘密。其中,菩萨身材修长,细颈削肩,头部发饰为扇形高髻,身穿“褒衣博带”式上衣,下着修身长裙,肩披飘逸大披巾,脚穿云头履。菩萨面目清秀,双眉微扬,弧形的嘴唇流露出一种亲昵、欢愉的神情。紧紧依偎在菩萨身旁的弟子,身穿翻边双领下垂的袈裟,内着僧祗支,下系婀娜多姿的长裙,双手合于胸前,手指微微张开,抿起的双唇流露出心领神会的情态。塑像惟妙惟肖,充满了浓烈的人文气息和生活情趣[8]。艺术家在塑像中表达了一种希望摆脱宗教束缚、对理想的追求和对现实生活的渴望,其中蕴含的生活气息尤其是服饰的纯朴美影响了后世的雕塑作品,对隋唐乃至宋朝时期石窟雕塑风格的传播和沟通产生了极大的影响。