威海卫民居海草房建筑特色

作者: 秦耕

威海史称威海卫,其名源于元代及明朝初期的海滨渔村。身为渔村的威海卫,其建筑在民居建筑史上有重大影响。在威海卫的民居建筑中,海草房占了很大的比例,自新石器时代以来至20世纪中叶,海草房历来是威海沿海民居的首选建筑。

海草房形成历史

海草房是人类史上最具代表性的生态民居之一。威海卫民居以海草房为主要形式,冬暖夏凉,百年不腐。根据资料和实地考察,威海传统海草房民居区域带自环翠区烟威交界处开始,沿海岸路到今荣成、文登、乳山交界处,这些地方都曾有过传统海草房。海草房形成的历史要上溯至人类由空中巢居向地面筑屋,由地下穴居向地面生活方式发展演进之始。随着生产力的发展,海草房亦不断发展,民居的建筑规模不断扩大,施工工艺日异精进,式样由单体建筑模式逐渐过渡到家族聚居布局与村落布局等院落形式,直到发展成现存式样。海草房的建筑工匠们也逐渐开始分工,木匠、瓦匠、苫匠等各司其职,逐步形成了成熟的海草房建筑施工技艺。

海草房的布局特色

海草房建筑布局特征主要受威海地理位置、气候条件的影响。其空间布局以平面为基本单元,以山嵴线为序,形成了具有鲜明地域特色的民居格局。当地人一般都选择面海、山坡阳面和地势较缓处建住宅。

一般民居面积不大,但村落里海草房密度相对较大。位置选择原则为,如果靠近街道建房,以不侵占街道为原则;如果背后是住房,应确保自己屋檐上滴下的水不溅落在其他人家的房子和庭院中;为了保证采光,前面建设的房屋不能高于后面的房屋;如果地面高度前低后高,建房时则要考虑不要让后面房屋的坠落物掉到前面住户的房屋上。此外,当地面高度相同时,左邻右舍的住宅高度应保持一致。因为建筑物是由多个部分组成的,每个部分都有一定的标高,如果不统一,就会使整体发生倾斜。以先盖的房子作为规范,后建的房屋高度不应高于已建成房屋的高度,建筑尺寸不可随意加宽,以使整座城市更加有序、美观。为了确保街道整洁,后建房屋的水平关系必须与先建房屋保持一致,左、右在一条水平线上,前、后排住宅要平行。

海草房建筑布局特点和封建社会严格的家族制度相一致,均按家族成员之间的亲疏关系和尊卑关系排列,即祖父母、父母的住宅在家族住宅群落中居于核心地位,其余成员论资排辈,他们的房屋按照中心房屋的山墙顺序连续排列,这不仅能够节约建筑成本,还能实现互相照应,利于家族成员联合预防,抵御外侵。同时,为了便于居住,祖孙双方的住房可以分开修建,而祖孙三代的住房之间则要保持一定距离,以防止因血缘远近带来的矛盾冲突。此外,那些在家族关系上比较疏远的家庭在建造新住宅时,紧挨着现有住房山墙的另建一面墙。海草房以“族”为单位建立住宅群体,其居住格局具有明显的宗法特点。按照族规,子孙后代住宅规模不得大于祖辈,这一宗族观念也极大地制约着海草房的规模。

海草房的建筑通常有一正一厢、三合院、小四合院以及大四合院等布局。三合院属于较为常见的建筑模式,包括北侧正房、东西厢房、南院墙。门楼则多为单檐歇山式或穿斗式,多为四进院落结构。正房一般为五开间,一般进深约3.5米,正间面宽约3米,次间、稍间相对较小,宽只有2米左右。正间是灶台和磨坊,大门两边是两座大灶台。正房中的家具以木质为主。正房左、右建有厢房,通常为3间,多用来储粮、存放生产工具及杂物。小四合院建筑布局以三合院为依托,正对正房的位置又添一个南庭。南庭院面积约为南北两巷之比。因南庭坐北朝南,门、窗双开间,又叫“南倒厅”。南庭院内设有卧室、厨房、卫生间等用房。小四合院南厅、正房各4间,两面为厢房,按正房与南庭之间的距离决定间号,使得庭院整体呈现出正方形。明清以来,随着经济的发展,人们对生活质量的要求越来越高,于是出现了“大房子”“小院子”等新概念。小四合院通常集中在一座四合院内,四周附加若干建筑形成群体院落,即大四合院。房屋周围建有栅栏,用以分隔内外空间。房与房、院与院之间有走廊围绕、围墙相通。一正一厢海草房多采用单门或双门式结构,它是海草房最朴素的建筑布局,仅由正房、厢房构成。正房3~5间,厢房2~3间。正房、厢房外套院墙,开院门,就构成了一正一厢的建筑布局。

不管采用何种建筑布局,所有海草房的门和厕所都是按照五行、八卦的方位和有利于人们的起居生活的方式来设置的。从正厢房等主体建筑物到海草房院落的各个小部位,海草房的建筑布局主次有序、功能分明、用途合理,海草房才能够“代代延续、生生不息”。

海草房的建筑材料

海草房的建筑用料随着时代的发展逐步发展变化。时代的发展促进了海草房建筑材料的不断更新,海草房的建筑质量也在不断提高。

明末清初,海草房民居区域带经济不发达,人口也不密集,海草房布局多为一正一厢和小三合院。这一时期海草房的建筑材料多取自自然。形状各异,大小不同的天然石头用于打地基、垒墙。海草房的房梁、檩杆等大部分都是用当地生长的松树做成的,粗的做梁,细的做檩杆。房屋的门窗大都是用柳木、杨木、松木、槐木等做成的。将混合了黄泥、草末、沙土的混合物放置在长方形的木框中成形,并晒成泥坯,有时还在泥坯中加入一定比例的蛎壳粉,利用蛎壳粉中的石灰质增加泥坯的硬度,晒干的泥坯用于外墙填充和室内隔断。海草房的修葺过程中多用黄泥,在垒墙、抹墙时涂抹黄泥,既起到填缝作用,又能用于黏合石材及当作泥坯。黄泥和草还可以做成笆泥,在海草房梁上苫海草之前作抹平“笆子”之用。另外,在白泥和石灰出现之前,黄泥经水沉淀后,沉于水的膏状物可用作刷墙的涂料。当地人用高粱秸或苇草扎成直径2寸左右的笆条,铺在檩杆上作为苫海草的基础。有时候用贝草,因其较粗、硬,宜定型,房顶苫海草时将贝草作为筋骨,起到顺水通气的作用。屋面多用海草——一种生长于威海浅海的野生藻草,有宽叶草、窄叶草之分,适宜在五米到十米左右深度的海域生长。其中宽叶海草宽约2毫米左右,一般生长在石礓地质或泥沙地质的浅海里,威海北部、东部沿海分布较多。成熟的海草被海浪卷上岸滩,便于拾取,韧性较好,用其苫房顶比较耐久。海草中还含有大量的卤,有耐腐、不易燃的特点,可以防潮、防火;海草中含有大量胶质,苫好房顶后,再用黄泥压顶。海草的胶质与黄泥的黏质融合在一起,可以起到很好的防水作用。

清代后期朝廷采取了开放海禁和裁卫等政策,海草房民居区域带政治经济发展较为繁荣,房屋的建筑面积开始扩大,梁的长度达到了3.3米,每间屋的长度一般都在2.3米以上,房屋高度也相对增加。除了木材、海草外,这一时期用于修建海草房的建筑材料也有所增加。大约自汉代开始,威海沿海居民就已经开始使用青砖砌墙了。构筑用的白泥,是一种夹在疏松岩土层之间的黏土软泥,性状较黄泥白皙润滑,入水搅拌沉淀后,用于涂抹外墙和室内粉刷。较黄泥粉刷而言,白泥刷墙可增加室内光的反射程度,大大增加了海草房室内的采光,使海草房更加美观、敞亮。建筑用的酒条笆是当地山中生长的一种藤条类植物,性状柔软且质地坚硬。酒条做笆可以增加笆的硬度和柔韧性,使海草房更加持久耐用。“夜作叶子戏者。时约夜半,窗纸大明,室内几榻毕现。启户视之,旭日已升。各散,将归。未几,窗纸复晦,依然昏夜。逾数刻,鸡始鸣。”从以上描述荣成石岛“夜日”景象的文字可以看出,当时当地居民使用纸糊窗户,用来采光、保暖和与外界隔离。

民国时期,海草房的建筑材料多采用青灰色板砖,方形,厚约3厘米,用于铺檐头。建造海草房所用的木材大都来自东北等林木发达地区。红松、白松等木材成为海草房梁、檩建造的主要材料。将麻皮、硬麻绳、麻袋等用刀剁细,与石灰和水混在一起,用于填、抹墙缝;另外,此时的海草房已经大量采用石灰作为抹墙面和粉刷墙面的材料。建筑用地水泥,也叫“洋灰”,舶来品,主要用于填抹墙缝。部分人家已经在窗根上安装了小块玻璃,但和现在的玻璃窗有很大的区别。

中华人民共和国成立以后,全国处于全面建设发展时期,当地水泥厂、砖瓦窑场、玻璃厂等建筑材料工厂兴起,海草房的数量不断增加,建筑材料也发生了巨大的变化。金属构件代替了纯木质构件;青砖被红砖代替;高粱笆、酒条笆被苇箔、木板所代替;石头、黄泥、白泥已不再是海草房建造的主角;玻璃替代纸张,成为海草房窗户的主要用料。

从以上海草房建筑材料的发展、变化看,生产力的不断发展为建筑材料的演变提供了动力,建筑材料的发展又促进了海草房建筑水平的提高。

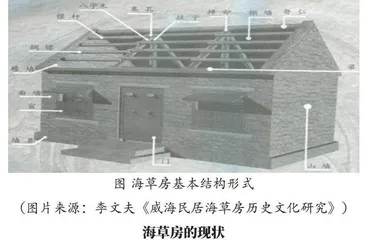

海草房的结构形式

海草房在结构上大都采用传统“硬山搁檩”的形式。海草房以立柱、八字木、檩杆、脊仁等木制原料为主要结构部件,各构件之间采用榫卯连接,木构梁以两端坚固的山墙为支撑点,以山墙的硬山搁檩为结构主体,保证了整个建筑物的牢固性(如下图)。这种类型的房屋有高屋顶以及内在保温节能系统,比较具有沿海地方特色。

三角形高脊大陡坡海草屋顶结构模式是海草房结构的突出特征。从造型上看,海草房屋顶有平顶、单面斜坡顶、八字顶、锥形顶等;从建筑材料上看,有瓦盖、石片履、草泥和草苫等材料。工匠们将海草房主体的房梁结构和海草苫盖屋顶巧妙地结合为一体。在屋顶主体木架结构上,先摆上“笆子”,接着从屋檐铺草造檐头开始,依次向脊顶层层收拢,每层仅伸出三寸左右,逐渐向上加厚,最上端用掺黄泥的海草压顶,保证海草屋顶的牢固性。如果进深在3米左右的房子,每坡屋顶要苫20层左右。从房架的脊仁算起,海草厚度要达到1—2米,且脊部两端的海草要苫得高于中央,并向山墙面作切角处理,使屋脊呈抛物曲线。这样处理可以保证屋面不存水、不积雪。这样的海草房冬季强风吹不透、盛夏阳光晒不透,既防潮又防风,冬暖夏凉。

海草房民居一般将正房作为灶间,习惯将炊烟排出屋外,按照风向确定烟囱位置,并将锅灶火道、炕的烟道和墙体烟囱的烟道连接起来。这样有利于排烟防尘,便于将做饭燃料的热量用于冬季取暖,节约了能源,与北方内地农村灶炕结合的效果相似。

海草房的现状

威海市现有海草房多分布于荣成一带。这些民居分布广泛,既有单体建筑也有群体建筑群落。荣成市港西镇巍巍村是目前海草房留存较多的一个村,20世纪80年代前,该村盖的房子几乎全部为海草房,如今,该村仍保留着20余幢已有200余年历史的海草房。近年来,在媒体的宣传报道下,当地旅游业持续发展,巍巍村每年都吸引众多游客前来参观,游客可以亲身体验历史留下的具有古典海洋风情的民居建筑。

近年来,经济飞速发展,许多农村年轻人都渴望城市生活,都出去求学、工作,巍巍村的年轻人也不例外。农村大批劳动力流向城市,不少海草房无人居住,且未得到及时整修,导致大量海草房屋漏塌。随着经济体制改革进程的推进,大规模渔业生产经营模式出现,改变了以往一家一户的生活模式。原来靠家庭分散养殖的小渔村,逐渐向规模化渔业发展。随着海洋经济的不断发展,渔业生产经营也向着企业化方向发展,乡镇企业日益正规化,把目光投向广阔的国际市场,引进大批先进技术,大力发展海洋渔业。为了进一步解决员工居住问题,大批现代化住宅楼群正在修建,使生活在海草房内的人逐渐减少。

这种胶东特有的历史文化住宅正面临着消失的危险。因此,探索对其的保护与利用对策是非常必要的。为了避免海草房这一特色建筑消失,各地政府部门应适时采取有效的保护性措施,将海草房与威海市全市的发展战略进行统一,将海草房纳入总体规划布局中,基于不同视角的整体考量,实施科学有效的保护性措施。

保护海草房的意义

近年来,随着当地旅游业的不断发展,生态游、休闲游、农家游、自驾游等旅游形式不断涌现,各地古民居的特色文化旅游成为当今旅游业的一大特点,能够使游客感受到当地的特色文化氛围。但是,古民居分散化、原住地居民保护意识不强、新型“古民居”不断涌现、修缮经费短缺、修缮技艺失传等问题给古民居保护带来了层层阻碍。作为中国东部沿海特色生态民居的海草房同样也难逃厄运。如何保护海草房,不让它成为失传的技艺,成为摆在我们面前的难题。保护是目的,利用是手段。要实现海草房的可持续性发展,就必须处理好保护与利用的关系。笔者认为,建立海草房生态博物馆,整体、原状地保护和展示海草房这一文化遗产,秉持使其在固有的环境中自然、和谐发展的理念,对于威海海草房的有效保护、海草房旅游资源的开发以及可持续利用具有指导性意义。

参考文献

[1]李文夫.威海民居海草房历史文化研究[M].威海:威海市博物馆,2004.

[2]徐嵩龄.文化遗产的保护与经营:中国实践与理论进展[M].北京:社会科学文献出版社,2003.