山西唐以前斗栱演变及特征

作者: 李博

斗栱,又称为枓栱、铺作、斗科、牌科等,由方形的斗、矩形的栱、斜式昂和横向枋组成。在中国古建筑的发展过程中发挥着重要作用,也是古建筑演变过程中的重要标志。现对文献资料、石窟石刻、墓葬、出土文物等遗迹及遗物中的斗栱进行整理,总结出山西汉朝以前、汉朝、南北朝、隋朝四个时期斗栱的演变与特征。

斗栱在中国古建筑中占据着举足轻重的地位,我们可以通过斗栱的形制与结构特点来鉴别古建筑的年代。同时,通过现有的文献和研究资料可知,“枓”与“栱”的组合统称为“斗栱”。不同时代其称谓也有所不同,唐以前统称为“枓栱”,唐至元称为“铺作”,明清称为“斗科”(牌科)。山西现存古建筑中的斗栱都比较相似,总体差别不大,但各地区略有不同。虽然山西没有唐代以前(不含唐代)的木结构建筑,但我们可通过文献资料、石窟、石刻、墓葬、出土文物等遗迹及遗物分析研究早期斗栱的起源、演变及特征。

山西汉以前的斗栱

在山西,汉代之前的木结构建筑实物已无遗存,无法探明斗栱的源起。现已知最早表现出建筑构件的西周青铜器夨令簋约铸于西周成王、康王时期,其器座四角有四柱,柱头有栌斗,栌斗之间存有横楣,楣上有矮柱。

《论语》中有“山节藻棁”,节指柱上的斗栱,棁指房梁上的短柱,意为把斗栱雕成山形,在棁上绘以水草花纹。《尔雅·释宫》:“閞谓之槉。栭谓之楶。”槉为房柱上的弓形承重结构,即栱;楶为柱上支承大梁的方木,即栌。《说文》:“栌,柱上柎也;栭,枅上标也。”《释名·释宫室》:“栌在柱端。都卢,负屋之重也。枓在栾两头,如斗,负上隐也。”“栾,挛也;其体上曲,挛拳然也。”栾为建筑物立柱和横梁间呈弓形的承重结构;枓是与弓形承重结构纵横相交,逐层向外挑出形成上大下小的托座,并叠层支撑荷载的构件。《博雅》:“欂谓之枅,曲枅谓之栾。”“楶谓之栌。”

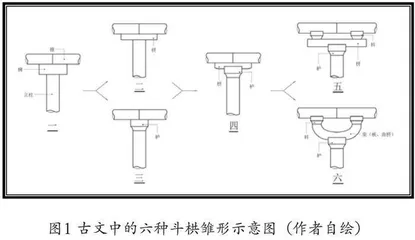

从上述古文中大致可以总结出六种斗栱雏形。第一种是在梁檩与立柱之间增加一个短木,称为“欂”,这种结构将檩稳固在柱上,且不用其他辅助材料。第二种与第一种相似,是将材料改薄、改长,称为“枅”。第三种是将欂或枅变为斗形方木,称为“栌”。第四种是将枅和栌结合,柱上为栌,栌开半槽将枅安于上方,枅置顶檩。第五种是在第四种的基础上将两个小斗放于枅两端,再将檩放于小斗上,这个小斗称为“枓”。第六种是将枅制作成弓形,倒置在栌上,两端安枓,再将檩放于枓上,这种弓形承重结构件称为“栾”“槉”或“曲枅”(如图1)。

1955年,长治市分水岭12号墓出土了一块战国时期的鎏金残铜匜片,线刻有楼阁式建筑图案。建筑屋面出檐深广,一层、二层面宽五间,梢间即檐部间宽度与次间近同;三层宽敞的室内不施一柱,仅于檐部并列施两柱以承托巨大的屋檐。各层柱头已有斗栱的形象,与上文中第三种雏形类似。山西至今尚未发现战国斗栱的实体遗物资料,借鉴邻省平山县中山国王陵发掘出土的“错金银四龙四凤铜方案座”,其展现出的一斗二升斗栱形象,是我国最早发现的战国时期斗栱应用实例。“案座”出土于平山县,与山西盂县相接,同属太行山脉,战国时期属赵国,都被晋国所灭。根据两地的共性,可间接说明当时同区域使用的斗栱造型及结构。

山西汉代斗栱

汉代没有遗存实体建筑,研究只能从出土的明器入手。山西省博物院保存着三座汉代绿釉陶楼,分别为运城市侯村出土的西汉绿釉陶楼、平陆县出土的汉代绿釉三层庑殿顶禽鸟御人陶楼和汉代绿釉三层武卫人物陶楼。这些陶楼中有一斗三升、一斗二升、角斜出、单层和多层栱的实例。一斗三升是一种不出跳的斗栱,只在枦斗中设泥道栱一道,栱上于其两头和中间分别设散斗三个,在栱两端出现上留部分。这种简单的斗栱在汉代大量使用,多用于柱头之上,且均为独立安置。明器上有挑出的枋木,可以认为其是华栱的雏形,同时在栌斗下有抹边的方板,称为“皿板”,皿板的出现也是汉代斗栱的一个特点。

2016年6月山西运城临猗县铁匠营出土一座汉代墓葬,在甬道内两壁上有用青砖砌筑的斗栱。其造型为柱上承栌斗,栌斗之上设泥道栱,泥道栱为一斗两升斗栱,正中出砖类似“耍头”,泥道栱两端散斗之上各设一斗三升,整体为并排重栱,斗栱上承枋,无皿板构件,但栱眼雕刻得非常明显(如图2)。而一斗二升出挑栱在汉代陶楼中比较多见,山西夏县文物库房中收藏的汉代陶楼反映了这一区域汉代一斗二升出挑栱的实例。至东汉,多跳斗栱已经出现,山西夏县文物库房中收藏的东汉代三孔陶灶反映了这一区域汉代时期一斗三升多重出挑栱的实例。

山西南北朝时期的斗栱

北朝(386—581),指中国南北朝时期存在于北方的北魏、东魏、西魏、北齐和北周五个朝代的总称。从北魏统一北方开始到隋文帝建立隋朝为止,相继出现了与南方地区宋、齐、梁、陈四个朝代的对峙。

位于大同市武周山南麓的云冈石窟与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和天水麦积山石窟并称为中国四大石窟艺术宝库。石窟依山开凿,东西绵延1千米。其开凿时间从北魏文成帝和平初年(460)起,一直延续至孝明帝正光五年(524),前后历经60多年。第六窟后室南壁佛传故事中多次出现单檐庑殿顶建筑形象。高台明,屋面宽一间,檐下施一斗三升三朵,补间设直脚人字栱。又如第十窟前室西壁屋形龛,龛面宽三间,柱身雕饰精美花纹,上承普板枋(普拍枋),上置小斗,小斗上为一斗三升斗栱,栱底出现明显的平出部分,补间施直脚人字栱。斗栱并非以柱中为准放置,随意又有其规律性。同时第九窟柱明显出现下大上小的收分造型,柱头上施栌斗,两侧出替木共承普板枋。由汉代仅栌斗下设皿板发展为所有斗下设皿板。檐下斗栱的结构由独立安置变为普板枋上置成一排规律性斗栱。

此外第一、第二窟的双窟中心石柱均是楼阁造型,斗栱造型也很突出,我们可以看出其造型和第六窟斗栱有相同的特点。中心柱是四面立体造型,与平面雕刻不同,两端柱头上的斗栱为半个,与侧面的相组合,形成向直角的斗栱造型。这种造型我们可以理解为转角斗栱,因没有建筑实物,只能当作造型雕刻的一种处理方式(如图3)。

大同城东水泊寺乡曹夫楼村北魏太和元年(477)宋绍祖墓出土石椁(如图4)。石椁做悬山顶殿堂式建筑,椁身面阔三间,明间设板门,门上施浮雕莲瓣纹五门簪,椁身前设檐廊,各柱上承普板枋,柱头施一斗三升,栌斗耳、平、欹、幽各部明显,栱身弯似弓形,给人以圆润饱满之感。明间补间施直脚人字栱,所有栌与枓下均呈皿板式样。值得注意的是,在与每组柱头斗栱的垂直方向上都施拉枋一道,枋尾插于椁身,枋头穿栌斗出小方头。这说明斗栱作为建筑的组成部分,不仅承托着屋檐,更是将斗栱与建筑庞大的屋身联系了起来,使建筑更加稳固。这个在一斗三升与栌斗相交处伸出的纵向构件,其后尾斜伸至檩的造型也较为特殊。假设此时期的建筑斗栱中设有此构件,从结构作用和造型来看,其与唐朝时期斗栱中的真昂结构极为相似,也许是真昂造的雏形造型。这是建筑技术发展、提高的展现,从此斗栱与屋身的关系亦日益密切。

位于忻州市忻府区兰村乡下社村东北处的九原岗北齐壁画墓,因被盗严重而出土随葬品较少,但是墓中的壁画意义重大。墓道北壁绘有一座气势宏大、形象逼真、色泽艳丽的单檐庑殿顶木结构建筑。该建筑形象尤重细节描绘,鸱尾、脊头瓦、瓦钉、铺首等构件形象清晰,其中对斗栱的描绘更令人眼前一亮,建筑面宽三间,明间采用两组双柱式布列,各柱头均承双杪偷心造斗栱。对于栱向外斜出形象的认识,每个人都不相同。有专家认为这是早期斜栱的写实描绘;也有人认为是画师对透视绘画技巧掌握不够而造成的视觉错觉。这两种说法有待进一步考证,本文不做叙述。但斗栱在纵向叠制基础上向横向出跳发展的技术已经达到一定高度,斗栱形式日渐丰富;同时斜栱头略带由斗向前下斜出造型略像批竹昂。该墓室作为北朝社会生活的缩影,是木结构建筑在同时期墓葬中的首次发现,其第一次用绘画的形式展现了北朝建筑的风采,在木结构建筑方面给我们留下了丰富的文化遗产。

太原天龙山石窟为我们展现了南北朝时期建筑的图景。全窟最早开凿于北朝东魏时期(534—550),此后北齐、隋、唐、明均陆续开凿,逐渐形成现在的规模。石窟分布于半山腰的洞窟主区及山脚溪谷旁的千佛洞区。其中洞窟主区石窟开凿于东、西峰的山腰间,东峰12窟,西峰13窟,共计25窟。东峰的1号、10号、16号窟开凿于北齐(如图5),是山西现存北齐时期为数不多的建筑实例,窟前均设仿木构前廊。1窟、10窟残损严重,16窟保存较为完整。廊部均面开三间,柱头承栌斗,斗上承普板枋,一斗三升斗栱与人字栱交替安置普板枋上,曲线流畅。三窟中一斗三升斗栱的栱端有向内凹进的弧形做法,称为“栱䫜”“内䫜”“䫜面卷杀”等,这种做法一直沿用到唐代;各间人字栱出现带有弧度的曲脚造型。通过三窟的对比可看出,柱头上栱的结构样式也未固定,人字栱与一斗三升斗栱均可作为柱头斗栱。

山西隋代斗栱

隋代的统治只维持了三十多年,又经历唐武宗全国灭法,无数建筑被毁,导致隋代遗留的建筑实例极少,山西也仅存天龙山石窟一座隋代仿木洞窟。根据天龙山石窟东峰8号窟前廊左壁《石室铭》记载,该窟开凿于隋初开皇四年(584),为仪同三司真定县开国公刘瑞等人为隋文帝、皇后、太子、晋王祈福所建。窟前廊风化严重,辨识较为困难,大体可看出前廊面阔三间,柱上置栌斗承檩,柱身两侧施普板枋,其上补间设人字栱。其斗栱与柱形同敦煌莫高窟第427窟中心柱南向面《须达拏太子本生》壁画所描绘的极为相似。唐代初期的斗栱结构完全继承了隋代的斗栱结构,随着经济、文化的不断发展,斗栱在隋代的基础上不断发展,达到成熟。

总之,山西汉代之前的斗栱结构由欂发展到一斗二升,是一个形成样式和结构的漫长雏形期,在此时期明确了“枓”与“栱”的要素特点。汉代斗栱较为丰富多彩,形制因地而异,局部制作手法多变,开始出现一斗二升、一斗三升等多种多样的向上叠加样斗栱形式,以及纵向伸出一跳的结构特点,而且开始出现补间斗栱的雏形。此时期斗栱形制不完全一致,只是结构位置基本定型。南北朝时补间的人字栱广泛使用,也演变出多种样式结构,在柱头斗栱中出现纵向穿插构件,位列于柱头、补间等基本斗栱特点已经初步形成,但仍没有走向标准化。

(作者单位:太原市太山博物馆)