殷商时期的筮占发展

作者: 纪倩男 王林

殷墟考古发现证明,殷商时期筮占就已经开始被广泛运用。筮占本身是一种数占,起源于中华民族先民发达的数理认识,在殷商时期逐渐发展,并被广泛运用。除文献记载以外,近年来出土的殷墟器物更是为殷商时期筮占的研究提供了资料。殷商时期卜筮并用,晚期筮占更加流行,并融入周人的文化中,成为中华占卜文化的重要组成部分。

殷商时期甲骨占卜与筮占二者兼用。占卜制度主要是以官方的甲骨占卜为核心,甲骨占卜是以龟甲兽骨为占卜工具,通过观察甲骨上的裂纹(兆象)来判断吉凶。甲骨占卜程序复杂,占卜材料、器具、贞人等都被商代上层垄断,为王室贵族服务。除此之外,流行于殷商中下层社会的筮占法也逐渐发展起来。筮占不受时间、器具、卜者身份等条件限制,使用范围更加广泛。种种迹象表明,殷商时期筮占与甲骨占卜相补缀,互相参照、联系。本文从殷墟考古发现来探讨殷商时期筮占法的发展。

殷商筮占的起源

筮占的本质是一种数占,是用筹策类的计算工具进行占卜,占卜结果也是用数字符号形式表现。

中国原始社会的先民关于数的认识比较发达。例如,在距今约7300年的安徽蚌埠淮上双墩遗址出土的大量陶制器物底部,一共发现了630多个刻划符号,其被称作“双墩遗址刻划符号”;距今6000多年的半坡遗址中也发现了一些刻划在陶器上的神秘符号,共有22种,113个标本。此外,考古工作者在贾湖遗址、姜寨遗址等史前遗址中也发现了刻划符号,这些符号明显已具备计数功能。这些考古发现表明,新石器时代我国就已经出现了许多刻划符号,特别是在黄河流域以及长江中下游流域,不同的地区都使用着一些性质相近的计数符号。

商代人对数的认识更进一步。根据考古发掘的甲骨卜辞记载可知,商人已经能熟练使用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万这13个单字记十万以内的任何数字,同时也已经有了奇数、偶数、倍数和十进制的概念。对甲骨卜辞的研究表明,商人已经会做自然数的加减法和简单的乘法,遗憾的是不知其具体运算方法,因为甲骨卜辞中只有运算结果的记录,而没有运算过程。商人对数的认知和应用的突破性进展还有一个重要表现,即六十一循环的“天干地支”计数法。这种方法主要用于历法,被称为干支纪年法。天干有10个,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有12个,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十天干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,以甲子起,以癸亥终,然后又是甲子,如此循环。

商人在其发达的数理认知基础上发明了筮占法,兼用程序复杂的甲骨占卜,二者共同构成了商代占卜文化的主体,最终被周人吸收融合,演进为后世流行的易卦。《帝王本纪》中写道:“庖牺氏作八卦,神农重之为六十四卦,黄帝、尧、舜引而伸之,分为二易。至夏人因炎帝曰《连山》,殷人因皇帝曰《归藏》。文王广六十四卦,著九六之爻,谓之《周易》。”《周礼》中也记有太卜“掌三易之法,一曰连山易,二曰归藏,三曰周易”。《连山》《归藏》《周易》分别为夏商周的筮占经典用书,但是只有《周易》流传至今,前者早已失传。

古时还有巫咸创筮的说法,把商代筮占法的发明归于商代第九王太戊时期的巫咸,《世本·作篇》和《吕氏春秋·勿躬》中均记有“巫咸作筮”的说法。巫咸是商王太戊的巫师和大臣,巫是担任上帝与下帝(商王)之间媒介角色的人。此种说法至今仍没有得到考古资料的确切证实。

殷商筮占的部分记载

前文提到筮占的本质是一种数占,占卜结果也是用数字符号形式来表现的。殷墟时期部分出土器物上明确刻有数字符号,张政烺先生对这些数字符号进行考释、研究,认为其是《周易》卦象的前身,是比较原始的易卦符号,对殷商筮占的研究具有突破性的意义。殷墟时期出土的刻有筮数的器物统计如下。

青铜器类

出土于安阳殷墟西区M354的一个铜爵中刻有铭文“五五六”,此铜爵可能产自祖甲时期,是迄今为止已知殷墟青铜器上最早的“易卦”;出土于安阳殷墟戚家庄M269的“爰”铜戈正背面均刻有铭文“六六六六”。

卜骨类

《殷墟文字外编》记载卜骨刻辞“上甲,六六六”;《甲骨文合集》记载卜骨刻辞“六七七六”;《小屯南地甲骨》记载卜骨刻辞“八七六五”;出土于安阳殷墟四盘磨SP11的卜骨上有刻辞“七八七六七六,曰……”“八六六五八七”“七五七六六六,曰……”;出土于安阳殷墟刘家庄的95T1J1:4卜骨上有刻辞“九一七”“一一六六一五”“六八八八六六”;出土于安阳殷墟徐家桥北地的一块牛肩胛骨卜骨上有刻辞“六六六六八七”“七七七八六七”“八八六七六七”。

卜甲类

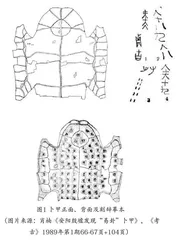

《文史》二十辑中饶宗颐先生提到卜甲上有刻辞“弋,六一一六”;出土于安阳殷墟小屯南地的卜甲(如图1)上有刻辞“七七六七六六,贞吉(前左甲)”“六七八九六八(前右甲)”“六七一六七九(后右甲)”“六九(中甲)”。

陶器类

出土于安阳殷墟小屯西地的陶簋残片上有刻辞“七八六六七一”“六六七六六八”“六六七六七五”;出土于安阳殷墟孝民屯东南地的5个陶范上分别有刻辞“五八七”“八六一六六六”“□□七六七六”“□□六六六七”“一一六六一六”“六一一六□□”“一五一一六六”;出土于安阳殷墟的陶爵范上有刻辞“一七六七八六”“五七六八七七”;出土于山东平阴县朱家桥M9的商代晚期陶罐肩部有刻辞“一八八六一一”;出土于陕西长安区丰镐遗址的商代末年陶罐肩部有刻辞“五一八一六六”。

石器类

出土于安阳殷墟苗圃北地M80的一件石器三面有六条刻辞“六六七六六八”“七六六六六七”“七六八七六七”“六六五七六八”“八一一一六六”“八一一一一六”。经考古断定,这块刻数磨石所属时代可溯至祖甲时期,可能是年代最早的筮卦文物。

从统计中不难看出,商代筮占卦中用数包括一、五、六、七、八、九。筮数形式有三爻一组、四爻一组、五爻一组、六爻一组四种。

殷商筮占的工具

大众所熟知的筮占工具是蓍草之茎。蓍草是一种草本植物,茎直立、结实而轻,且活的时间较长,为“草中多寿者”,古人以为能通神灵、知吉凶,所以常用来占卜。古代典籍中有许多蓍草占卜的记载,如春秋战国的《说卦传》《左传》《国语》,西晋的《博物志》等。《周易》中也详细记载了用蓍草占卜的大衍筮法。至今,汤阴羑里城中还生长着大片茂盛的蓍草。西周承自殷商,以此可推殷商时期可能也用蓍草作为筮占工具。

近年来,在殷墟考古发掘中屡次发现有随葬小石子的墓葬。用小石子随葬,最早在河南的贾湖遗址中发现,且与龟甲一同出土。贾湖遗址距今约7500年到8500年,考古发掘时在墓葬中出土了许多经过整治、边缘圆钝光滑的龟甲,龟甲内往往装有许多不同数量、不同大小、不同颜色的小石子。有的龟甲、骨器或石器上有契刻符号。之后也在山东大汶口遗址、江苏刘林遗址等新石器时代遗址考古发掘中发现了类似现象。因此有学者认为这些小石子(如图2)就是筮占所用的工具。

截至目前,殷墟遗址范围内共计有21座墓葬出土了随葬小石子。按照区域划分统计如下。

殷墟西区墓葬

M13中出土小石子1颗,颜色及位置不明;M93中出土小石子28颗,颜色及位置不明;M217中出土小石子1颗,颜色及位置不明;M267中出土小石子3颗,颜色及位置不明;M856中出土小石子3颗,颜色及位置不明;M1713中出土小石子25颗,颜色有肉色、蛋青色、赭石色,位于墓主人头端。

孝民屯南地墓葬

M21中出土小石子88颗,其中白色22颗、紫色22颗、青灰色17颗、黄褐色15颗、深绿色12颗,位于盗洞中;M38中出土小石子1颗,黄色,位于墓主人胸部;M425中出土小石子5颗,其中灰色3颗、黄色2颗,位于墓主人头部;M584中出土小石子1颗,青灰色,位于墓室东北角二层台下;M804中出土小石子1颗,青灰色,位于盗洞中。

郭家庄墓葬

M50中出土小石子6颗,其中白色2颗、豆青色2颗、褐色和赭色各1颗,位于墓主人足端东北角二层台上;M53中出土小石子38颗,其中赭色10颗、肉色10颗、白色9颗、豆青色9颗,位于墓主人足端东北角二层台上;M97中出土小石子68颗,其中白色51颗、灰黑色14颗、赭色3颗,位于墓主人头端二层台上;M118中出土小石子28颗,其中赭色10颗、白色8颗、肉色7颗、豆青色3颗,位于墓主人胸部;M176中出土小石子11颗,其中肉色5颗、白色4颗、灰黑色2颗,位于墓主人足端棺室内;M189中出土小石子11颗,其中豆青色6颗、肉色5颗,位于盗洞中;M218中出土小石子1颗,灰黑色,位于墓主人头端二层台上。

王裕口南墓葬

M94中出土小石子35颗,其中青灰色13颗、紫褐色11颗、白色6颗、灰色5颗,位于墓室椁盖上。

高楼庄南墓葬

M1中出土小石子1颗,白色,位于棺内南端。

戚家庄东墓葬

M104中出土小石子38颗,其中红色10颗、黄色10颗、白色9颗、绿色9颗,位置不明。

根据以上统计不难看出,随葬小石子数目较多的情况下,根据肉眼观察其颜色可以分为四五种,主要为白色、黄色、红色、青色、灰色、黑色,每种颜色数目不等。根据出土位置可以断定,这些小石子相对集中,不是随填土混入墓葬内,而是有意随葬。而且随葬小石子的墓葬等级相对较高。21座考古发掘的墓葬中,有9座随葬有青铜礼器,这个比例远高于殷墟时期墓葬随葬青铜礼器的比例。其中,M53、M94均出土有铜刻刀和磨石,推断墓主人可能是贞人。这些小石子可能是殷商筮占的工具之一,推测贞人筮占时就是以不同小石子颜色的数目来判定吉凶。

对殷商筮占的认识

殷商时期卜筮并用是非常明确的,前文提到的刻有筮数的卜骨卜甲就是考古发掘的可靠例证,特别是出土于安阳殷墟小屯南地的卜甲(如图1),正面左上、右上、右下、中部均刻有筮数,而且这片龟甲背面还布满了完整的钻凿和灼烧痕迹。除考古发掘佐证外,殷墟甲骨文的许多卜辞中也有反映殷商卜筮并用的记录。“丙寅卜,□贞,翌丁卯王其爻,不遘雨?”(《甲骨文合集》12570)这条卜辞的意思大概是:丙寅日这天,某位贞人卜问,第二天丁卯日商王亲自筮占,不会下雨吧?类似的卜辞甲骨文中还有许多。文献《尚书·洪范》中记载,西周初年,周武王曾经向殷商末期贵族箕子请教,箕子的回答中曾提到“择建立卜筮人,乃命卜筮”。这些足以证明殷商时期卜筮并用且盛行其时。

前文提到的殷墟时期出土的刻有筮数的器物,按照年代划分,明确处于殷墟二期的有三件,三期的有五件,四期的有七件,可见筮数卦应产生于殷墟二期,越到殷墟后期,数量越多。同时统计出土小石子的殷墟墓葬发现,明确处于殷墟二期的有一座,三期的有三座,四期的有十七座,可见随葬用于筮卦的小石子的墓葬开始于殷墟二期,四期最多。同刻筮数器物的年代规律基本一致。这说明筮占在殷商后期越来越普遍。

周承商制,殷人的筮占在商代灭亡后也为周所继承,并融入周人的文化中,得到进一步的发展和推广。“文王拘而演周易”,筮占由数字卦逐渐演进为后来以阴阳爻为主体的易卦,成为占卜文化的重要组成部分,并流传至今。