多层次观文物保护单位的时空分布

作者: 王佳嫒

文物保护单位作为宝贵的历史文化遗产,对于区域文化的保护及研究具有重要的价值和意义。现运用数量统计和空间分析的方法,分析榆林市文物保护单位的时空分布格局及其影响因素。结果表明,文保单位主要集中建于明清时期,类型以古遗址和古建筑为主;空间上呈现出“北高南低、东高西低”的特征,热点区主要集中于榆林市中部;海拔、坡度和河流等因素共同影响着文保单位的空间分布特征,具体表现为低海拔性、缓坡性和近河流性。

文化遗产是人类社会文化经济活动的重要表征,展示了区域交流合作的历史脉络。文化遗产作为世代相传的文化表现形式以及经济、文化结构的重要组成部分,其存续和发展对于维护国家文化身份、传承民族精神、提升文化软实力意义重大。文物保护单位作为文化遗产的重要组成部分,既是中华文化的代表,又是民族历史的见证,更是区域旅游发展的载体。现以榆林市市级以上文物保护单位为例,探讨榆林市文物保护单位的空间结构特征,并在此基础上分析影响该地区文保单位时空分布格局的因素,旨在为未来榆林市文保单位的保护和利用工作提供借鉴和参考。

研究结果分析

榆林市文保单位时序变化

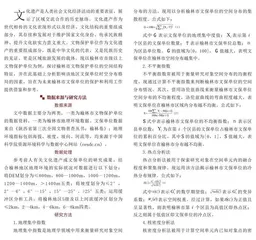

为了进一步明确榆林地区文保单位的具体情况,将这一区域的文保单位划分为史前—先秦时期、秦汉—隋唐时期、宋元时期、明清时期以及近代以后五个时间段。文物按照其类型分为古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑共五类(如图1)。总体来说,不同历史时期的文物保护单位数量所占比重差异显著,榆林地区文物保护单位主要集中于明清时期,其中古遗址和古建筑类占比较大,其他时期的文保单位数量较少。

通过运用地理集中指数和不平衡指数来判断榆林市文保单位空间分布的集散程度。根据公式(1)可知,文保单位在榆林市的地理集中指数为G=33.14230979。已知文保单位在榆林市处于均匀分布时的地理集中指数为G0=28.86751346,由G>G0,即榆林市文保单位的实际地理集中指数大于处于理想状态下均匀分布的地理集中指数,表明榆林市文物保护单位的空间分布不均匀。为了进一步揭示文保单位在整个区域内的分布格局,根据式(2)可知,S=0.332467532<1,说明榆林市文保单位在区域内部分布的不均衡。再结合洛伦兹曲线(如图2),其呈现相对明显的上凸趋势,可知榆林市文保单位主要分布在榆阳区、神木市、横山区等地,占据区域总数的52.7%。

通过运用局部关联指数的方法对榆林市文保单位的空间集聚性进行分析。由热点分析(如图3)可知,榆林市文保单位在区县尺度下呈现“北高南低、东高西低”的特征,热点区有神木市、榆阳区;次热点区有横山区、靖边县;过渡区有府谷县、佳县、米脂县、定边县;次冷点区有吴堡县、清涧县、子洲县;冷点区有绥德县。为揭示榆林市文保单位在整个区域内的集聚格局,采用核密度分析法进一步验证榆林市文保单位的空间分布特征。根据图5可知,榆林市中部文物保护单位的空间核密度值最大,空间核密度稍小一些的地区主要位于榆林市的北部和南部。榆林市核密度值最大的是榆阳区,其次是神木市和横山区。核密度值的分析结果与热点分析的结果基本一致。

几千年来,人类与自然环境之间相互依存,人类依赖着自然环境,自然环境也影响或决定着人类的行为,文物保护单位的存在就代表了人类活动的范围。自然环境为人类活动提供了物质基础,地形地势、海拔高度、水系河流、坡度等因素对文化遗产的空间分布有着至关重要的影响。

一般来说,地势相对平坦、海拔较低的地区更加适宜人类居住。河流被认为是人类文明的起源,与古人类活动息息相关,因此,河流的分布也对文保单位的空间分布有很大的影响。在ArcGIS软件中,通过对榆林市文保单位点与海拔、坡度及河流之间的关系进行分析,可以充分了解文保单位与地理环境之间的关系。

地形地貌及河流因素

1.海拔因素

榆林市文保单位在海拔或高程方面的分布特征明显,对低海拔地区有更加明显的指向性,文保单位数量随着海拔的升高而减少,基本所有文保单位点都位于海拔800米以上的地区,其中海拔在1000—1200米之间的地区分布的文保单位最多,达到了总数的47.14%。同时可以发现在海拔1200米以上的地区文保单位分布相对稀疏。由此可知,榆林市文物保护单位主要分布在低山丘陵区和黄土丘陵区,这些地区海拔较低,人口分布相对密集,社会经济相对发达。

2.坡度因素

榆林市文保单位主要分布在坡度为2°—15°之间的地区,多位于地势平坦的河谷、草滩及低山区。由表可知,在坡度低于2°的地区和坡度高于25°的地区文保单位数量最少,在坡度为2°—15°之间的地区分布的文保单位数量最多,由此可知,地形的起伏程度会影响文保单位的空间分布状态。如果坡度太高,交通出行不便,水土流失也较为严重,不利于耕作;如果坡度太低,地势低洼、容易遭受洪涝灾害,也不利用居住和耕作。

3.河流因素

一般而言,人们倾向于择水而居,依靠河流获得必要的生活保障,因此,温暖湿润的平原和低山地区就成为人类的主要活动地带,由于文化交流频繁,是文化遗产形成的天然福地。榆林市文保单位在空间分布上具有明显的近河流指向性。通过对榆林市5级以上河流进行2㎞阈值的多环缓冲区分析可知,大部分文保单位分布在靠近河流8㎞内的缓冲区内,数量达到了榆林市文保单位总数的60%以上。水资源在人类生存繁衍的过程中扮演着重要的角色,其不仅为人类提供水源,还承担着重要的交通和运输功能,因此在越靠近河流水系的地方,文保单位数量越多,越是远离河流水系的地方,文保单位数量越少。

社会文化因素

文保单位的空间分布可以在一定程度上反映出特定的社会政治环境。榆林地区从新石器时代起就有人类在此生存繁衍,但受独特的地理位置及自然环境的影响,当地一直未形成较大规模的人类聚集区。历朝历代都将此地视为边疆地区,疏于管理,导致战争频发,社会动荡,文化经济发展缓慢,文保单位数量也相对较少。直到明清时期,榆林地区作为“九边重镇”之一的延绥镇开始受到重视,人口才逐渐开始增加。文保单位数量也在这一时期开始激增,尤其是古遗址和古建筑的数量。

基于榆林210处文物保护单位数据,运用ArcGIS空间分析手段和数理统计分析的方法对榆林地区文保单位的空间分布格局、特征及因素进行分析。主要结论有,自新石器时代至近代以来,不同时期榆林市文保单位数量差异明显,明清时期文保单位数量和类型最为丰富;榆林市文保单位在空间分布上不均衡,呈现出“北高南低、东高西低”的特征;榆林市文保单位在空间上表现为低海拔性、缓坡性和近河流性。