从“成汉”政权建设看巴氐流民的华化

作者: 张锦恒

在西晋末年的“五胡乱华”中,巴氐的流民夺取了巴蜀之地,建立了成汉政权。成汉政权主要统治巴蜀地区,历时四十三年,最终亡于东晋的征讨。成汉政权是巴氐流民建立的第一个政权,其国内统辖了大量汉民,其政权的组织和建立也反映了巴氐人被逐渐华化的过程。因此对成汉政权的建设进行研究,对认识和探析魏晋时期的民族融合和中华民族由分散走向统一的进程都有深刻意义。

“巴氐流民”与成汉的建立

“巴氐”的由来

根据《北史·氐传》的记载,氐人是西夷的一支,又被称为“白马人”,其内部的族群繁多,从渭河沿岸到巴蜀,各有尊长,但是都向中原王朝称臣。《史记》也记载了西夷的“白马人”就是氐人。而巴氐人也被错认为是生活在巴蜀地区的氐人族群。

但是在《华阳国志》中则提到“巴氐流民”的领袖李特家族是巴西宕渠的賨人(《华阳国志》:“李特字玄休,略阳临渭人也。祖世本巴西宕渠賨民。”),王仲荦在《魏晋南北朝史》中也提出所谓巴氐其实与氐人没有关系,“氐人内迁,賨人填充,因此北土之人,称诛人为巴氐”。

据《华阳国志》记载,賨人是上古巴人众多族群里的一支,与廪君蛮是同源,显然不是西夷氐人;此外,还有学者提出以李特为首的“巴氐流民”不是氐族也不是廪君蛮,而是板楯蛮一说。总而言之,“巴氐”的来源并没有一个准确的定论,但可以确定的是,这支少数民族族群生活在秦陇至巴蜀一带,并且经历了数次迁徙,是后来西晋末年在成汉建立政权的中坚力量。

成汉政权的建立

据记载,巴氐人原本生活在巴西郡的宕渠县,经几次迁徙,最终在东汉末年归附张鲁。魏王曹操灭张鲁后,将巴氐各个家族安置到了略阳郡,即今天甘肃省东部定西市一带。根据《资治通鉴》记载,李氏家族也是这其中的重要一支,李氏家族的先祖李虎降于曹操并被封为将军,所以李氏家族也迁徙到了略阳郡。

李特父子因此出生于关陇地区的略阳郡,他的父亲曾任东羌猎将,李特年轻时也曾在州郡政府任职,据说他长相高大,“雄武善骑射,沈毅有大度”;李特的幼子李雄也是“天资奇异,终为人主”,名满乡里,为周遭有识之士所称道。这些记载基本上都是对他们父子的赞誉,而其想要表达和突出的也是二人的过人之处,以此解释在之后发生的流民暴动中李氏父子为什么能够为众人所推举。

关西饥荒时,巴氐人迫于生计外出求粮,他们离开了原住地,经汉中大规模流入巴蜀地区,在梁益二州大量散居,也就形成了所谓的“巴氐流民”,李特家族也是如此。但是李特乐善好施,经常帮助穷困潦倒的巴氐同胞,因此在巴氐族人中慢慢积攒了威望。人在艰难无助时倘若能得到一丝援助都会对施救者感恩戴德,李特此时对灾民的众多救助,赢得了民心,这无疑为他日后统领民众建立政权奠定了一定的基础。

彼时巴蜀正逢战乱,各路人马此起彼伏,“巴氐流民”在夹缝中艰难生存,蜀人和巴氐人的摩擦和隔阂越来越多,李特家族也被卷入其中。李特巧妙利用各方的矛盾,吸引大量流民来投奔,以此逐步建立起自己的势力,并将各方势力接连击溃,最终被流民们推举为领袖。李特后来屡克强敌,夺取了大半个巴蜀,但最终兵败身死。其子李雄而后继承父业,最终于晋建兴三年(315)登基称帝,建立了成汉政权。

成汉政权建设中的“华化”

效仿中原的政治制度

从史籍上看,巴氐人以前应该在各部族散居,并且各有首领,如《十六国春秋》里面提到李特的先祖李虎携五百家归属曹操,《华阳国志》里提到李虎是与其他各大家族一同被曹操移徙到略阳郡的,记载中所提及的杜濩、朴胡、袁约、杨车、李黑等人与李虎一样,为各部的首领,也就是《三国志》里面所说的“七姓夷王”。曹操授予他们官职,让他们归服“王化”,这也应是巴氐人在政治上“华化”的开始。

李雄在登基称帝以后,首先确立成汉的政治体制为封建帝制,与中原一样的是,皇帝是最高领袖。他追尊自己的父亲、成汉政权的奠基者李特为始祖景皇帝,这也是完全移植了中原王朝的追授庙号、谥号的制度,此外包括王侯之礼、丧葬制度、年号制度等也都与中原王朝一致。这些制度并非是巴氐人所创,而是来自东方的汉人。此外,在政权继承制度上,成汉政权也保留了家族内部的传承,在直系男性后裔中选择继承人。

在职官制度方面,李雄采纳了尚书令阎式的谏言,“夫为国制法,勋尚仍旧……今国业初建,凡百末备,诸公大将班位有差,降而兢请施置,不与典故相应,宜立制度以为楷式。”以中原王朝职官制度为样板建立系统的官制,比如授予范长生“丞相”一职,是战国时期秦国始设,并成为中原王朝最重要的官职,追赠李骧为“相国”,这是丞相的另一个叫法;比如与李骧合谋的那位王达,他的官职是“司徒”,这个职位来源更久,据传始设于少昊氏,当年尧还曾拜舜为司徒,直到魏晋时期还在沿用;再如成汉昭文皇帝李寿曾命自己的太子李势领大将军、录尚书事,“大将军”是中原王朝非常重要的一个武将官职,汉朝时这个职位被制度化了,曹操就曾经担任过东汉王朝的大将军,而“录尚书事”,也是汉朝时中央政府设立的一个非独立官职,始设于汉武帝时期,当时叫“领尚书事”,后来改称“录尚书事”。

此外,成汉政权还设有太保、太傅、太尉、中护军等诸多中原王朝的职位,但是在官职制度上却没有合理的监察和选拔制度,同时,职务范围和官职授予也比较混乱,诸如像“太傅”“太保”这种官职,始于西周,到魏晋时期已成虚职,在中原王朝属于文职,而李雄的亲族李骧、李虎分别被授予这两个职务;还有“司空”一职,其职责是“掌水土事, 郊祀掌扫除陈乐器,大丧掌将校复土”,是典型的文职礼官,同样也是西周时期设立的官职“太宰”,《周礼》记述其职责“掌建邦之六典,以佐王治邦国”,其职权虽在历史上屡有变化,但也是一个典型的礼官,负责掌管典籍以辅佐君王。而李雄却把这两个礼官的官职分别授予了两个武将,即此前担任翊军将军的李璜和担任材官将军的李国,这体现出了成汉政权在授职上的杂乱。

地方行政上的“华化”

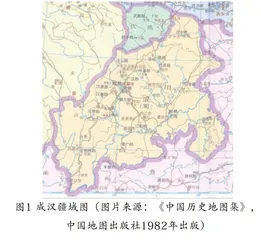

成汉政权所控制的主要疆域是当时的益州和梁州,即巴蜀之地与汉中。“梁州”是古称,传说大禹划分天下为九州,包括蜀地在内的西南大片土地为梁州。而到了汉代,汉武帝在元封五年(前106)把汉朝疆域分为十三州,并设立十三部刺史,益州就是十三州之一,管辖范围就是巴蜀地区。而到了西晋,晋武帝又重新对全国的行政区划进行了划分,把原来汉时的益州划分为三个州,其中除了被缩小的益州外,还有治所位于汉中南郑的梁州,此梁州并非上古所说的梁州,而是西晋时期设立的一个新的行政区。李雄定都于益州的首府成都,对于西晋时期的行政区划,他几乎没有做什么太大的改变,西晋原本设立的益州和梁州,李雄也都继承了下来,并没有对其重新命名。

据载,李雄在称帝前就曾自领益州牧之职,此外对于以前中原王朝在当地设立的郡县,也都予以保留,甚至还恢复了一些被废除的郡县,如蜀汉延熙年间设立而后又被废止的宕渠郡就被李雄重新立郡。成汉政权时期照旧委任太守和县官予以治理。

在历史上,很多民族新到一个地方后,会对地方行政区划和政权结构等进行大刀阔斧的整改,甚至有时候连地名都要改,比如柯尼斯堡改名为加里宁格勒,君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔,但成汉政权则几乎完全沿袭了西晋时期遗留的行政区划和政权结构,这背后的原因一方面是因为成汉的统治阶层虽出自异族,但是他们受到汉族文化的影响比较大,在政权建立之前,他们已被中原王朝统治许久,思想观念和文化上已经有了“华化”的苗头,没有必要大费周章去更改地名和官制;另一方面对于成汉的巴氐族统治者来说,他们也能清楚地认识到这个政权内部并不单独属于“巴氐流民”,而是多民族共存,保留沿用西晋的各项制度和区划地名,也能削弱蜀地汉族人对他们的敌意,有利于政权的内部稳固和团结。

氐汉士族的执政联盟

成汉初期的政权组建中,为了政权的稳固,统治阶层中除了巴氐人外,还有许多汉人士族发挥了重要作用。随着成汉政权的逐渐稳定,进入统治核心的汉族士人也越来越多,汉族官员的人数慢慢超过了巴氐官员。

1.拉拢土著士族。其中必须要提到的就是土著士人的重要代表——“四时八节天地太师”范长生。范长生是生活在巴蜀的天师道教主,据说时已百岁,蜀地百姓将其奉为当世神明,并称其为“长生”(见《列仙传》:“年百余岁,人奉为仙,称曰长生”)。李雄对范长生极为看重,称其为“范贤”,并在称帝后拜范长生为丞相。据史载,在巴氐人刚刚抵达蜀地的时候,他们与蜀人之间的矛盾就凸显出来了,晋朝任命的成都内史耿滕曾经密奏给朝廷说巴氐的流民生猛彪悍,蜀地土著性格怯弱,“客主不能相制”,必然会引起祸乱。李雄当然也察觉到了这个问题,因此他重用如范长生这样的蜀地名士,赐予他们高官厚禄,让他们在朝中任职。这种氐汉士族执政联盟的建立,自然是为了很好地缓和外来的“巴氐流民”和蜀地土著汉民之间的关系,巩固成汉政权的统治。最终实践证明了李雄这个举措的正确性,范长生在蜀地本就德高望重,李雄礼贤下士,且对其委以重任,范长生在成汉政权时期任职,一直得到蜀地人民的爱戴,与此同时也意味着成汉政权得到了蜀地土著汉人的一致认同和肯定。

2.任用晋室降臣。成汉武帝李雄在位时期就开始大量重用汉族官吏,除了土著士族外,还有一些晋朝的降将旧臣。李特父子建立政权期间,与晋王朝多有交战,因此有大批被俘晋军将领投降,李雄给予这些晋将极高的礼遇,而这些旧臣降将也在成汉政权中谋取了一官半职,成为这个执政联盟中的重要一员。比如朱提太守李钊,李雄欣然接受了他的投降,其待遇甚厚,“朝迁仪式, 丧纪之礼, 皆决于钊”,俨然是任以为近侧重臣;李雄命堂弟李寿南征,攻占数郡,晋廷的宁州刺史尹奉投降,李雄大赦宁州军民,此举使李雄得到了南中汉人豪族的支持,也使许多如尹奉这样的汉族投诚官员为成汉效力。

3.采取合理政策。成汉另一个缓和主客矛盾、谋取地方支持的举措就是“简刑约法(见《晋书·卷一百二十·载记第二十一》:“雄性宽厚,简刑约法,甚有名称。”)”和积极施治。李雄在国内兴办学校,逐步恢复被战乱破坏的蜀地文教事业;此外李雄统治时期轻徭薄赋,与民休息,“其赋男丁岁谷三斛,女丁半之,户调绢不过数丈,绵数两”,并且“事少役稀”,此政策推行的结果就是“百姓富贵,闾门不闭,无相侵盗”。虽然成汉一直存在严重的土地兼并和地租剥削问题,以至于出现了富贵的地主阶级可以广占荒地,而贫困的底层农民则无地可种只能去富裕的地主那里租买农地的局面,但总的来说成汉的田税和户调在当时与其他政权相比要轻得多,且巴蜀远离中原战乱,百姓生活总体上比较富足,基本上可以安居乐业,故而当地百姓对成汉政权和巴氐流民的敌意自然不似之前那么严重,昔日的主客矛盾也就慢慢缓和了。

图2 成汉帝王世系表(图片来源:作者自绘)

而说到“简刑约法”,则在建立政权之前就已经开始施行,李雄在刚任成都王时,就宣布“大赦境内”,并且废除晋王朝的旧法重新与蜀民约法七章。史书上没有记载李雄“约法七章”的具体内容,不过,想来应该是效仿当年汉高祖刘邦与关中百姓的约法三章,其针对蜀地百姓订立的一些缓和矛盾、肃正风纪的临时性措施,与刘邦当年整顿军纪以赢取民心一样,是为了在整顿巴氐流民风纪的同时赢得蜀地土著汉民的支持。而不论是“轻徭薄赋”还是“简刑约法”,都有效缓和了矛盾,且稳固了国内局势,巩固了成汉政权。

通过拉拢当地士族,吸纳降将旧臣,以及采取各项缓和矛盾、赢取民心的积极政策,成汉政权得以日渐稳固,与此同时,随着巴氐流民与汉人生活在同一个屋檐下,汉人和巴氐人得以同朝为官,一起为国出力,一个氐汉士族的执政联盟也就慢慢成形并且固化。

成汉政权“华化”的深入与成形

自我认同的变化

成汉是巴氐流民建立的一个割据政权,这一点是毋庸置疑的。李雄在成都称帝建邦,宣告建立了一个脱离中原王朝的独立政权,并且“除晋法”,改税制,尽力构建一个与西晋政权截然不同的崭新面貌。许多脱离中原王朝的少数民族政权最初都与成汉初建时一样,构建自己的独立性,尽力消除中原王朝对此地留下的影响,如建立后金的努尔哈赤直接宣布他对明王朝有“七大恨”(见《清太祖高皇帝实录·卷之五天命元年正月至三年十二月》:“壬寅巳刻,上率步骑兵两万征明。临行,书七大恨告天。”),是不共戴天的仇敌,并在他称汗后也与明一直有战争。李特父子在建立政权前后与晋军交战,击败来讨伐的官军,并且占据了多个原属晋廷的郡县。