校馆合作模式下的惠州非遗数字化文创产品设计开发

作者: 聂凡凯 孙钰涵 柳凯超 王麒深

近年来,中国文化创意产业蓬勃发展,融合了创意设计的传统文化文创产品进入大众生活,拓宽地方特色文化传承和发展空间使命的非遗文创产品应运而生。就市场表现而言,非遗文创的表现不容乐观,部分同质化严重的产品在市场快速折戟,不少设计精良的优秀产品也陷入了叫好不叫座的尴尬局面,这都有违非遗文创产品开发的初衷和愿景。基于校馆合作模式,立足数字时代用户的喜好、需求和应用场景,利用高校和文化馆在非遗数字转译的理论研究、产品设计开发和应用传播等方面的优势资源,借助移动互联网时代的数字媒体设计和去中心化传播形式,探索非遗数字文创产品的设计与开发。

传承至今的中国非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体,是展现国家形象的特色文化符号,他们体现了中华优秀传统文化的生命力和创造力。随着社会经济的发展和人们艺术审美的不断提高,非物质文化遗产逐渐与人们的生活脱节。在流行文化、网络文化的冲击之下,许多非遗项目已经变成存在于博物馆或其他特定场所的“高阁之物”,正处于后继无人和失传的境地。党的十八大以来,习近平总书记反复强调文化自信,他指出:“中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力,也是中国特色社会主义植根的文化沃土。” 2017年《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《中国传统工艺振兴计划》相继出台,标志着国家层面对传播和发展传统文化、传统工艺的重视已经达到了一种战略性的高度。文化创意产品与传统文化、传统工艺相互赋能,通过创造性转化和创新性发展,扩大了传统文化、传统工艺的文化影响力和输出,文创产品的销售不仅创造了巨大的经济价值,也带动传统文化以更贴切的方式走进人们的日常生活。

地方非遗文创产品开发存在的问题

近年来,由故宫引爆的文创热潮席卷全国,非遗文创产品开发也如火如荼地开展起来,在全国各地都出现了体现地域文化特色的非遗文创产品。与此同时,一些同质化严重、缺乏创新的“快餐式”非遗文创产品迅速在市场上折戟,不少设计精良的优秀产品也陷入了叫好不叫座的尴尬局面,它们脱离了原本设定的大众市场,渐变成地方政府的伴手礼,这有违非遗文创产品开发的初衷和愿景。造成这种现象主要有以下几个原因。

开发主体单一,缺乏专业背景支撑

非物质文化遗产保护的主要原则是政府主导、社会参与,非遗开发主体本应呈现出多元化的趋势,但受制于专业技术和投入成本等综合因素的影响,主导地方非遗的主要是文化主管部门、文化馆和博物馆等单位和机构,开发主体较为单一。产品开发目的第一优先级是传播和弘扬非遗文化,往往容易忽略非遗文创产品本身的商品属性,缺少对产品终端消费者消费需求的洞察,更无法在产品设计层面进行专业性把关,从而导致非遗文创产品的社会效益和经济效益相互割裂,未能形成有机统一。

产品设计简单模式化,文化内涵挖掘不足

目前,地方非遗文创产品的设计师主要由平面设计、产品设计、工艺美术等相关行业的专业人员担任。在地方非遗文创开发的设计过程中,采用的多是成型的模板,提取表层的视觉元素进行简单的设计转印,缺乏对产品的精心打磨。每个非遗项目都具有独特的文化意蕴,流水线式的非遗文创产品设计,缺乏对非遗文化的认知与理解,没有针对性地进行深层内涵的挖掘。

产品的销售渠道有限,营销意识欠缺

非遗是“小而美”的地方特色文化代表,其文化认同受到地域限制,跨区域文化感染力不强,因而非遗文创产品交易主要产生在游客旅游的过程中。游客从体验到购买过程中的转化效率比较高,体验经济效应明显。根据惠州非遗文创产品销售情况调查问卷数据统计,非遗文创产品多以旅游纪念品的形式在线下门店销售,少部分虽开有线上网店,但销量不佳,线上销售额仅占总额的5%左右。

惠州非遗文创产品开发现状

惠州地处客家文化、广府文化、潮汕文化的交汇点,多元文化融合,渔歌、山歌、舞龙、舞狮等民俗文化活动十分活跃,形成了丰富多彩的文化遗产。现有惠东渔歌、罗浮山百草油制作技艺等国家级非物质文化遗产,代表性项目3项,小金口麒麟舞、客家凉帽制作技艺、林村盒箩制作技艺等省级项目27项,龙门农民画、惠州剪纸、虎头花灯等市级项目74项。

在惠州非遗文化的活化保护和推广传播上,地方政府、文化部门和相关企业积极行动,推动了非遗文化和创意设计的融合发展,涌现出了一批优质的非遗文创产品。惠阳区将惠阳皆歌、淡水客家凉帽等非遗项目融入雨伞、笔记本、U盘等生活和工作用品当中;农民画丝巾登上2015年意大利米兰世博会的舞台;东平窑陶瓷研究院进行了“东坡与朝云传说”主题卡通IP陶瓷创作。从产品数量和质量上看,惠州非遗文创开发已经取得了一定成果,但就消费市场的反馈而言,成绩仍不算理想。

校馆合作模式

国内对于校馆合作共同进行文创产品开发已经有了一定的研究理论基础和实践经验。由中央美术学院与故宫博物院联合开发的《韩熙载夜宴图》《紫禁城祥瑞》等App深受广大群众喜爱,长期位于苹果应用商城(App Store)教育类应用下载排行榜单前列。在付雪的《馆校合作模式下的博物馆文化创意产品开发研究》一文中也详细介绍了广东省博物馆与广州美术学院、广东轻工职业技术学院共同开发文创产品的合作过程和合作经验。

地方高校以艺术设计类专业学科作为依托,具备丰富的创意设计和人力资源;文化馆(非物质文化遗产保护中心)作为承担地区非遗保护传承的具体工作业务单位,掌握着丰富的理论研究资源,并且能够链接广大的非遗传承人群。校馆合作对于学校而言,参与理实一体化的非遗数字文创产品设计有助于提升师生的专业实践能力,实现高职院校服务地方社会经济文化发展的社会职能;对于文化馆、非遗保护中心、非遗传承人而言,非遗数字文创产品的协同开发可以更高质量地实现非物质文化遗产的数字化保护与创新性传承现实需求。双方利用优势资源互补,提升非遗数字文创产品的开发质量和产品水准。

惠州城市职业学院联合惠州市文化馆(非物质文化遗产保护中心)在校内建成了包含陶瓷艺坊、农民画艺坊、泥塑艺坊、木雕艺坊在内的“校园非遗小镇”实践教学基地。经文化馆推荐,学校引进了30位惠州非物质文化遗产项目传承人来校授课传艺,开设有惠州非遗文化系列通识选修课11门、“艺术设计+非遗”融入式课程12门,充分发挥非遗文化育人的功能,重点培养学生的工匠精神和中式传统审美情趣。

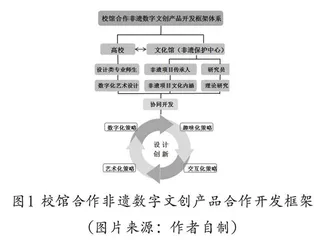

与此同时,学校与惠州市文化馆(非物质文化遗产保护中心)签订了合作协议,协议明确了合作的项目内容、合作成果的版权归属、利润分配等。首先,由惠州市文化馆组织专家、非遗项目传承人对合作开发项目的有关领域进行专门的授课或开展讲座,组织师生参观展览、聆听讲座、参观纪念品商店、了解文化创意产品等,帮助师生清晰地了解设计项目;随后,学校在与非遗文创产品开发相关的《文创产品设计》《包装设计》《CG插画》《表情包设计》《三维建模》《视频设计与制作》等课程中增设非遗文创设计开发项目命题教学任务,组建师生团队进行设计开发;最后,双方根据协议约定的方式进行版权购买或成果转化后的利润分配,从而构建起“高校+文化馆+非遗项目传承人”三方参与的惠州非遗数字文创产品协同开发平台(如图1)。

图1 校馆合作非遗数字文创产品合作开发框架

(图片来源:作者自制)

校馆合作之下的惠州非遗数字文创产品开发

非遗数字影像制作

视频时代背景下,内容为王,通过影音艺术建立起非遗文化与当代社会的精神联结,可以增强非遗文化的传播感染力。

惠州东平窑是北宋时期广东三大民窑之一,历经160余年后早已销声匿迹。出于对陶瓷的热爱和对传统工艺流失的惋惜,余小伦决心复兴当年惠州瓷业的盛况。师生团队据此拍摄了微纪录片《匠心复兴东平窑》(如图2),记录了余小伦从事惠州非遗项目——东平窑陶瓷制作技艺传承的故事,并向观众详细展示了东平窑陶瓷制作的过程以及最终的成品。影片登录了学习强国、腾讯视频等平台进行展播,全网获得了5万多的浏览量,让东平窑陶瓷能够更直接地与观众面对面。

图2 《匠心复兴东平窑》视频截图

(图片来源:学习强国平台视频截图)

非遗动漫IP形象设计

传承悠久的非遗与现代生活存在天生的距离感,通过创作动漫IP形象,以卡通形象来讲述非遗故事,可以拓宽受众的范围,从而达到传承、发扬非遗的目的。以热门手游《王者荣耀》中的一款名为“游园惊梦”的虚拟皮肤为例,设计师根据非遗项目昆曲中的知名剧目《游园惊梦》中杜丽娘的经典扮相进行了动漫转译,创作出了国风浓郁的皮肤,广受玩家追捧,由此可见非遗动漫IP形象的合理应用和运营甚至能持续性地产生可观的经济效益。

面向广大青少年群体,师生团队设计制作了惠东渔歌、小金口麒麟舞等15个惠州非遗项目的IP形象(如图3),从娃娃抓起,提高青少年对本土非遗的喜爱度。

图3 惠州非遗项目IP形象设计(节选)

(图片来源:原创作品.作者:杨烨丽、孙千千)

非遗卡通表情包设计

表情包主要应用于QQ、微信等即时社交平台,是一种以图片表达情感的交流工具,深受年轻人的喜爱。将动漫化的非遗元素融入诙谐幽默的表情包,借助社交平台的传播优势,以年轻人最常用的方式,潜移默化地吸引大家关注非遗,凝聚传承力量,推动传统非遗融入现代生活。

“凉子的小日常”表情包(如图4)以惠州非遗项目淡水客家凉帽制作技艺为主题,设计塑造了“凉子”这一头戴客家凉帽、身着客家传统服饰的萌女卡通形象,憨态可掬的“凉子”在帮助用户传递情感的同时,将淡水客家凉帽制作技艺传播给了更多的用户。

图4 “凉子的小日常”表情包

(图片来源:原创作品.作者:黄杏盈)

文游数字地图

“非遗+旅游”的文化旅游是盘活非遗资源的有效手段。国家统计局发布的公告显示,2020年全国旅游业及相关产业增加值44989亿元,其中旅游购物市场规模14077亿元,占比31.3%,旅游为非遗文创产品带来了巨大的消费市场。如何将非遗文化、非遗文创产品植入游客的旅游过程和消费场景是一道不得不去解决的难题。

师生团队立足惠州市丰富的人文资源和自然资源,设计制作了惠州市文化旅游数字地图。地图以可视化、通俗化、趣味化的表现方式全面呈现了惠州文旅资源,涵盖非物质文化遗产30项,3A级及以上景区、红色文化、星级酒店、历史建筑、特色民宿等各类素材200多项。在此基础上,通过小程序开发,构建惠州市文化旅游的公共服务平台。以数字地图为流量入口,提供文旅项目指引导览、文旅景区影音介绍、文旅咨询、文创产品线上购买等实用功能,将非遗深度融入惠州文旅市场。

当下,微信、微博等社交媒介已经深度融入人们的日常生活,短视频、直播等新型传播形态也在快速普及,基于移动互联网新兴传播媒介的数字媒体技术和去中心化传播形式,为非遗数字文创产品的传播创造了前所未有的传播条件。非遗数字文创产品类型不仅包括文中所举案例,随着数字媒体技术的越发成熟,产品应用场景的日趋丰富,非遗数字文创产品将会衍生出更多元的形态。

参考文献

[1]付雪.馆校合作模式下的博物馆文化创意产品开发研究[J].客家文博,2018(01):12-18.

[2]王蕊,齐小玥,何军,姚明珠.数字经济下非物质文化产品的数字化建设研究[J].商展经济.2022(15):4-7.

[3]牟丽君,许鑫.基于NFT的非遗数字资源开发研究[J].农业图书情报学报[J].2022,34(06):14-23.

[4]刘媛霞,殷俊.基于文化转译的桃花坞木版年画数字文创设计包装工程[J].2022,43(10):326-334.

【基金项目】广东省普通高校青年创新人才类项目“‘校馆合作’模式下的区域非遗数字文创产品开发研究”(2020WQNCX196);广东省大学生科技创新培育专项资金资助项目“基于移动终端的惠州非物质文化遗产数字展示系统”(pdjh2021b0938)。

【作者简介】聂凡凯(1989—),男,硕士,讲师,研究方向:数字媒体艺术设计、文创产品设计;

孙钰涵(1991—),女,硕士,讲师,研究方向:艺术设计;

柳凯超(2002—),男,本科在读,研究方向:数字媒体艺术设计;

王麒深(2000—),男,本科在读,研究方向:数字媒体艺术设计。