政策如何回应人民群众对婴幼儿照护服务的需求

作者: 王玲艳 刘晓晗 谢黄偲【摘要】本研究以江苏省10市“促进3岁以下婴幼儿照护服务发展”的文本为研究对象,以协同学为理论基础,搭建了思路系统、供给系统和运行系统三个维度的婴幼儿照护服务政策分析框架,利用文本分析法梳理了江苏省10市政策文本的总体情况,分析了政策文本对于江苏省家庭现实需求的回应方式。研究发现:大部分市在基本回应家庭目前对婴幼儿照护服务的需求的同时也存在着对家庭的托育机构需求回应过度、对照护服务供给主体的定位不明确、对家庭的育儿指导缺乏相应保障措施等问题。本研究从坚决贯彻“家庭为主,机构补充”的照护服务供给理念、重点强调政府在婴幼儿照护服务供给中的主导地位、扎实跟进家庭育儿指导的相关保障措施三方面提出了针对性的建议。

【关键词】政策回应;婴幼儿照护服务;协同学;文本分析

【中图分类号】G617 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)01-0012-06

【作者简介】王玲艳(1982-),女,河北唐山人,南京师范大学教育科学学院副教授,博士,中国学前教育研究会教师专委会副秘书长;刘晓晗(1998-),女,河南安阳人,南京师范大学教育科学学院硕士研究生;谢黄偲(1998-),女,江西抚州人,南京师范大学教育科学学院硕士研究生。

一、问题的提出

已有研究表明,家庭在照护0~3岁婴幼儿的过程中面临着诸多困惑和困难。首先,家长在照护0~3岁婴幼儿的过程中存在着诸多困惑。一项调查盐城市0~3岁婴幼儿家庭教养现状的研究发现,位于家长的育儿困惑前三位的原因分别是:缺乏教育心理方面的知识(42.7%)、家庭成员之间的分歧(28.1%)和缺乏医学知识和能力(11%)。家长最需要的培训内容分别是:婴幼儿教育和心理方面的知识(47.1%)、医学护理知识(26.9%)、其他人介绍的成功经验(13.4%)[1]。《江苏卫生健康年鉴(2020)》中提到家长养育孩子中最希望得到的帮助是“科学育儿知识和方法”[2];家长在养育婴幼儿的过程中还面临着无人照料的问题。当前婴幼儿照护主要以家庭照护为主,近一半家庭婴幼儿接受亲属照护,且以祖父母照护为主[3]。隔代抚养对于承担养育任务的老年人而言,容易加剧其身体和精神上的负担。而如果把照料孩子的责任都交由母亲承担,则容易造成女性职业的中断[4]。另外,托育机构未能满足家长多样化的需求,具体表现为:普惠性质的托育机构数量较少,非普惠性的托育服务机构的收费普遍较高,难以匹配家庭购买托育服务的支付能力[5];托育机构的质量参差不齐,优质托育资源较为短缺[6]。家长在托育机构的质量方面最为关注的是安全卫生条件和师资力量及课程设置[7]。其中,师资力量是多数家长关注的问题。而家长的担忧并非空穴来风。我国托育服务人员资历不足,人才培养仍存在较大缺口,尤其是本科以上学历的专业人才的培养还跟不上时代发展的步伐[8]。另外,从业人员资质还有待规范。一项基于南京市的调查显示,持有教师资格证、育婴师证等资格证书的人员占从业人员总数的52.6%,无证从业人员占47.4%[9];托育服务形式主要是以半日制和全日制为主,缺乏灵活性和多样性,而家庭的实际情况和需求呈现多样化和个性化的特点,如半日托、计时托、临时托和亲子活动等需求[10]。

当前,江苏省在3~6岁学前教育的普及方面成绩显著。截至2020年底,江苏省在园幼儿254.07万名,学前三年幼儿毛入园率98%,普惠性幼儿园覆盖率(公办园和普惠性民办园在园幼儿占比)超过85%,超额完成国家在《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》中确定的到2020年达80%这一主要目标[11]。对江苏省而言,下阶段学前教育发展的重点主要有两个方面:一是着力提升3~6岁学前教育的质量;二是拓展学前教育的年龄范围,向下延伸关注0~3岁婴幼儿照护服务事业的发展。实际上,在0~3岁婴幼儿照护服务政策方面,江苏一些地区已经做出大量的探索工作,具备了良好的基础。家庭在养育方面所面对的多种压力,影响了我国人口政策的有效落实和人口红利的储备,迫切需要进一步完善的配套公共服务政策予以补充和支持。2020年以来,江苏省10市所出台的婴幼儿照护服务政策就是对当地家庭的现实需求进行的针对性回应。本研究以江苏省10市有关婴幼儿照护服务文件的文本作为研究对象,旨在分析这些政策是否充分回应各地的现实需求。

二、研究设计

(一)基于协同学的理论建构

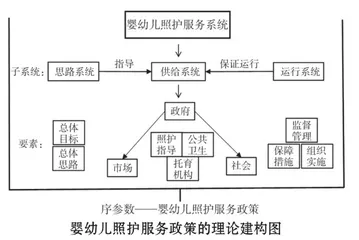

协同学(Synergetics)由德国物理学家赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)于 20世纪70年代创立,其含义是“一门关于协作的科学”或“一个系统的各个部分协同工作”[12]。协同学研究一类由许多子系统构成的系统,子系统之间相互协作形成宏观尺度上的空间结构、时间结构或功能结构。婴幼儿照护服务政策调节着公共资源投入的主体、方式和内容,是由多个相互协作部分所组成的有序系统,这与协同学的研究内容相契合,从而为婴幼儿照护服务政策文本的分析奠定了理论基础,如下图所示。

从分解与协同上看,协同学认为通过对系统的分解可了解其结构的组成[13]。婴幼儿照护服务系统可以分解为思路系统、供给系统和运行系统三个子系统,每个子系统又可以分解为若干要素。子系统和各要素之间并不完全独立,而是各尽其职、协同工作。思路系统对供给系统和运行系统起指导作用,保证这两个系统朝着同一且正确的方向行进;供给系统通过发挥政府、市场和社会这三个主体的力量,向婴幼儿家庭提供照护指导、托育机构和公共卫生三种类型的服务;运行系统保障供给系统能够高效发挥其应有的作用。

(二)样本来源与资料检索

在国家和江苏省分别出台了《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》和《江苏省人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》后,市级政府陆续出台了相关政策文件。本研究的样本是江苏省10市颁发的婴幼儿照护服务政策文本。

(三)研究方法与研究工具

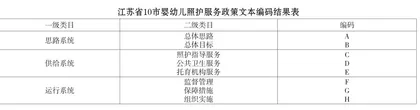

本文主要采用的研究方法是文本分析法,研究工具为NVivo11plus 软件,基于编码的结果和协同性理论所搭建的框架描述,分析江苏省10市关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的政策内容,进而反思政策文本如何回应江苏省家庭的现实需求,并提出相应的建议。编码结果见下表(见下页)。

三、研究结果

(一)政策文本的结构分析

在颁布时间上,国家和江苏省出台婴幼儿照护意见后,常州(2020-04-29)、盐城(2020-06-14)、连云港(2020-08-12)、苏州(2020-09-04)、淮安(2020-11-03)、南通(2020-11-06)、徐州(2020-12-10)、扬州(2020-12-29)、南京(2020-12-30)、无锡(2021-02-08)10市相继颁发了相关政策文件;在颁布机构上,10市关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的政策由市人民政府办公室或办公厅发布;从政策名称上看,10市均在国家和江苏省颁布的政策文件名称的基础上有所调整。其中,6市以“实施方案”结尾,4市以“实施意见”结尾。

(二)政策文本的内容分析

1. 思路系统:促进婴幼儿健康成长,增进家庭和谐幸福

思路系统作为政策文件中最宏观的部分,指导着整个政策的走向。婴幼儿照护服务政策的思路系统包括总体思路和总体目标。其中,总体思路确定了政策指导思想、总体路径和最终目标;总体目标在总体思路的基础上,将最终目标具体化。这两部分在10市政策文本中的出现频次相当。

从总体思路来看,10市均依照国家相关文件,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将“政府引导、部门协同、家庭为主”作为总体路径。其中,“家庭为主”在10市的总体思路中出现频次最高;从总体目标来看,10市主要集中在婴幼儿照护服务体系上,涉及婴幼儿照护服务模式、标准规范体系、监督管理体系和支持保障体系的目标规定。

2. 供给系统:为家庭提供多种类型的婴幼儿照护服务

供给系统负责为家庭供给婴幼儿照护服务。婴幼儿照护服务的供给主体主要有政府、市场和社会,供给对象为婴幼儿家庭,供给内容有婴幼儿照护指导服务、公共卫生服务以及托育机构服务,以满足家庭的多种需求。按出现频次由高到低依次是:托育机构服务(170次)、照护指导服务(36次)和公共卫生服务(18次)。

从婴幼儿家庭的照护指导服务来看,这一服务的供给主体以妇联组织、文广和旅游等公共部门为主。妇联组织参与提供育儿指导服务,指导方式有“亲子活动、入户指导、家长课堂、专家咨询、育儿沙龙”,其中“亲子活动”出现的频次最高。文广和旅游部门利用各种媒体资源,进行育儿宣传。江苏省10市卫生健康委员会主要负责婴幼儿的基本公共卫生服务的供给,通行做法是:将婴幼儿纳入家庭医生签约服务重点人群,为婴幼儿家庭开展新生儿访视和疾病防控等。南京市特别提到,鼓励医疗机构联合基层社区、专业组织,开展婴幼儿早期发展重大疾病的社区识别和社区康复,继续推进自闭症、脑发育障碍等早期诊断与干预项目。从婴幼儿托育机构服务来看,10市出现频次最高的两项是“支持社会力量举办普惠性托育机构”(63次)和“挖掘社区资源提供照护服务”(54次)。这一服务的供给主体为政府、市场和社会。政府发挥着供给服务与支持其他主体供给服务的双重作用,负责支持社会力量供给托育服务的公共部门主要包括财政部门、税务部门和地方金融监督管理部门,支持方式大多是以“公办民营”和“民办公助”的形式开设普惠性婴幼儿照护机构。市场发挥着资源配置与调节的作用。此外,社区托育机构由住房和城乡建设部负责规划建设,工会组织负责推动用人单位在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务。

3. 运行系统:保证照护服务惠及婴幼儿家庭

运行系统的作用是保证整个供给系统得以高效运行,并取得预期效果,包括保障措施、监督管理和组织实施三个部分。其中,保障措施体现在对托育机构运营的支持和对平衡父母工作与育儿的支持;监督管理均体现为对托育机构的监督管理;组织实施主要明确了各公共部门之间的分工与合作。按出现频次由高到低依次是:保障措施(180次)、监督管理(172次)和组织实施(34次)。

从保障措施来看,10市的保障措施大多面向托育机构,只有少部分面向家庭。面向托育机构的措施有用地保障、人才保障、水电优惠、税费优惠;面向家庭的措施主要有落实产假、哺乳假、男方护理假,支持脱产父母重返工作岗位;从监督管理来看,10市政策中的监督管理部分均指向托育机构,其中包括卫生保健、登记备案、安全管理、运营行为与综合监管。“卫生保健”在10市的监督管理部分出现频次最高,其内容有定期组织机构从业人员的健康体检和对机构的卫生保健检查;在登记备案方面,南京市和淮安市对托育机构的名称做了特别的规定,淮安市还将非营利性和营利性机构的命名方式区分开来;在安全管理方面,连云港、徐州、淮安3市都提到健康报警系统确保24小时设防,监控录像保存期不少于90日;在运营行为与综合监管方面,无锡、连云港2市规定机构服务费用预收不超过3个月,淮安市则是不超过5个月并引导机构与监护人签订服务合同;从组织实施来看,10市强调公共部门间的协同与分工、示范引领。部门间协同主要由卫生部门牵头,各个部门各尽其责,建立婴幼儿照护服务工作联席会议制度;试点引领主要是重点扶持一批普惠性婴幼儿照护服务机构和亲子活动中心,起引领与辐射作用。另外,南京和无锡2市将宣传倡导单列,宣传内容包括科学育儿理念、婴幼儿照护服务的重要意义,目的是动员社会关心支持婴幼儿照护服务工作,南京市还提到要吸引更多资源投入婴幼儿照护服务工作。

四、讨论与结论