学前儿童父母心理资本与育儿胜任感的关系研究

作者: 袁昊杰 岳亚平【摘要】学前儿童父母的心理资本深切地影响着其育儿体验、育儿方式和育儿效能。对洛阳市Y区191名学前儿童父母进行心理资本与育儿胜任感的问卷调查,结果显示:洛阳市Y区学前儿童父母的心理资本总体上处于中等偏上水平,育儿胜任感处于中等水平。受教育水平、平均月收入、家庭结构等是影响父母心理资本与育儿胜任感的重要因素。进一步的相关和回归分析表明:父母的心理资本越高,其育儿胜任感就越高。在研究分析的基础上,为了提高父母的育儿胜任感,笔者建议:加大社会支持力度,舒缓父母育儿压力;完善相应政策法规,保障父母育儿权益;提升园所师资水平,科学指导家长育儿;挖掘自身心理资本,提高家庭育儿水平。

【关键词】学前儿童父母;心理资本;育儿胜任感

【中图分类号】G616 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)01-0052-06

【作者简介】袁昊杰(1997-),男,河南洛阳人,河南大学教育科学学院硕士研究生;岳亚平(1970-),女,河南平顶山人,河南大学教育科学学院教授、博士生导师,博士。

一、问题的提出

近年来,随着社会竞争压力增大,许多家庭在育儿方面的焦虑也明显增加。积极心理学的深入发展,为人们应对社会的高压提供了一条可行的出路。心理资本(Psychological Capital)作为一种可以不断挖掘、开发,具有相对稳定性和倾向性的积极心理状态受到了研究者们的高度关注。胡明娜在研究中发现3~6岁幼儿父母的心理资本对强制和第三者帮助策略有显著的负向预测作用;对协商和回避策略有显著的正向预测作用[1]。据此可以看出,父母的心理资本不仅可以促进个体的积极性提高,而且还会对所在组织中的其他主体,产生积极的影响。而育儿胜任感(Parenting Sense of Competence)是父母在育儿活动中,通过表现出成功的行为和能力所获得的一种强烈的育儿价值认同[2]。Ohan在其研究中发现父母的育儿胜任感能够显著影响父母与幼儿的亲子关系[3]。王秋静等在其研究中发现母亲的育儿胜任感能够影响妇女对母亲角色的有效转换,对幼儿的生理发育与心理发展产生影响[4]。由此可见,育儿胜任感作为父母对自己育儿活动的重要评判标准,在一定程度上不仅影响着父母的育儿信念、能力与水平,还会对幼儿的成长产生重大影响。

当下社会竞争低龄化愈加严重,育儿成本逐年激增,让父母的育儿信念备受打击,生养欲望降低。因此,深度了解父母的育儿心理,从社会、家庭两方面着手,缓解其育儿焦虑与压力,提升父母的育儿效能与育儿满意度,成为解决当下生养倦怠与人口问题的重要方式之一。现有研究中,大多数学者从社会支持、婚姻关系及心理健康层面着手,研究其对父母育儿胜任感的影响。如学者陈云等发现产妇获得的社会支持越少,心理问题的发生率越高,育儿胜任感越低[5]。而学者Lisa研究发现:如果母亲在产生抑郁的时候,能够意识到自己的抑郁情绪所带来的消极影响,那么这个母亲就会表现出较高的育儿胜任感,这在一定程度上能够减少对孩子的消极影响[6]。

经梳理文献发现,现有研究大多以妊娠期、产褥期的女性作为研究对象,较少关注到学前儿童父母这一群体。从研究内容来看,大多数研究都是针对心理资本和育儿胜任感现状的研究,关于二者关系的研究较少。因此,本研究以学前儿童父母为研究对象,深入了解学前儿童父母心理资本与育儿胜任感的发展现状,探讨学前儿童父母的心理资本与育儿胜任感的关系,并据此提出相关建议。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究以学前儿童父母为研究对象,采取随机抽样的方式对河南省洛阳市Y区的学前儿童父母进行问卷调查。问卷采用问卷星、访问幼儿园等方式发布。共发放问卷200份,实际回收问卷200份,回收率为100%。其中,有效问卷191份,有效率为95.5%。(详见表1)

(二)研究工具

1. 心理资本量表

心理资本量表选取李超平译制的由国外学者卢桑斯(Luthans)等编制的心理资本量表(PCQ-24)[7],量表包含自我效能感、乐观、希望和坚韧性4个维度,共24个条目,采用六点等级计分制。得分越高,表明测量者的心理资本越高。为适应本研究,笔者对其中的个别用词或话语进行了修改。该量表在本研究中的Cronbach’s α系数为0.920。

2. 育儿胜任感量表

育儿胜任感测量量表选取Ngai所修订编译的《中文版育儿胜任感量表》[8],信效度良好。量表包含育儿效能和育儿满意度2个维度,共17个条目。量表采取六点等级计分制。得分越高,表明测量者的育儿胜任感越高,该量表在本研究中的Cronbach’s α系数为0.841。

(三)数据处理

本研究采用SPSS25.0统计软件对数据进行统计和分析。

三、研究结果与分析

(一)学前儿童父母心理资本与育儿胜任感的现状

1. 学前儿童父母心理资本的现状

学前儿童父母心理资本得分(M=4.51,SD=0.60)总体较高,其中“自我效能感”得分(M=4.71,SD=0.78)最高,“希望”得分(M=4.53,SD=0.84)次之,“坚韧性”得分(M=4.44,SD=0.68)较低,“乐观”得分(M=4.37,SD=0.60)最低。学前儿童父母的心理资本及四维度的分值均位于4.37~4.71之间,高于理论中值3.5,处于中等偏上水平。

2. 学前儿童父母育儿胜任感的现状

学前儿童父母的育儿胜任感得分(M=3.86,SD=0.60)总体较高,得分最高的是“育儿效能”(M=4.20,SD=0.70),“育儿满意度”得分(M=3.55,SD=0.83)相对较低。学前儿童父母的育儿胜任感及两个维度的平均值都在3.5以上,处于3.55~4.20之间,高于理论中值3.5,处于中等水平。

(二)学前儿童父母心理资本与育儿胜任感在人口学变量上的差异分析

由表2(见下页)可知:学前儿童父母的心理资本在受教育水平、平均月收入、家庭结构、居住地和幼儿健康程度等方面差异显著。而学前儿童父母育儿胜任感则在年龄层次、受教育水平、平均月收入、家庭结构和居住地等方面差异显著。

(三)学前儿童父母心理资本与育儿胜任感的相关分析

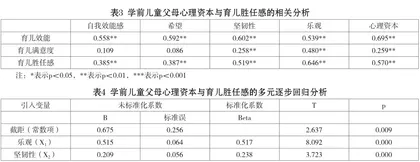

Spearman相关分析表明:除自我效能感与育儿满意度、希望和育儿满意度外,学前儿童父母心理资本及各维度与育儿胜任感及各维度之间呈显著正相关。(详见表3)

总体而言,学前儿童父母心理资本与育儿胜任感二者的相关系数为0.570,达到了中等相关;学前儿童父母心理资本与育儿胜任感的两个维度(育儿效能、育儿满意度)的相关系数分别为0.695和0.259。乐观与育儿胜任感的关系最为密切,坚韧性次之,自我效能感和希望与育儿胜任感的相关性相对较弱。

从育儿胜任感的两个维度与心理资本的相关性来看,育儿效能与心理资本及四个维度的相关系数均在0.5以上,呈现出显著的正相关。育儿满意度与心理资本及其四个维度的相关性较弱,育儿满意度与乐观和坚韧性的相关性较强,与自我效能感和希望的相关性不显著。

(四)学前儿童父母心理资本与育儿胜任感的回归分析

1. 育儿胜任感与心理资本的回归分析

以心理资本的四个维度为预测变量,以学前儿童父母的育儿胜任感为效果变量,采用逐步回归,结果显示,乐观和坚韧性2个指标满足要求,其中,回归方程的F值为79.384,p值为0.000,R2为0.458,调整后R2为0.452。以这2个指标为预测变量建立回归方程,结果如表4所示。由表可知,心理资本对育儿胜任感的效应量为0.452,共解释了学前儿童父母育儿胜任感方差变异的45.2%,说明心理资本对学前儿童父母育儿胜任感具有重大影响。

由多元逐步回归分析结果可知,乐观、坚韧性这2个指标对父母的育儿胜任感影响显著,即p<0.001,因此学前儿童父母心理资本对育儿胜任感的标准化回归方程为:Y=0.517 X1+0.238X2。

在心理资本的这2个指标中,乐观对于学前儿童父母的育儿胜任感影响最大,在其他指标不变的情况下,X1(乐观)增加一个单位,则Y(育儿胜任感)增加0.517个单位;其次是坚韧性(X2)。坚韧性每增加一个单位,则父母的育儿胜任感增加0.238个单位。故要提高学前儿童父母的育儿胜任感,应注重提高父母的乐观水平和坚韧性程度。

四、讨论

(一)学前儿童父母心理资本与育儿胜任感水平总体较好,但存在不同层面差异

学前儿童父母的心理资本总体处于中等偏上水平,但在受教育水平、平均月收入、家庭结构等一些人口学变量上存在显著差异。同时学前儿童父母的育儿胜任感整体上处于中等水平,受年龄、受教育水平、家庭经济状况、家庭结构、居住地等因素的影响。这一结果与学者程慧慧在其对湖南省某区产褥期女性育儿胜任感的研究中所得结论大致相同[9]。而学者张洪的研究也提出家庭收入、园所性质和儿童年龄能够影响父母的育儿胜任感 [10] 。

(二)学前儿童父母的心理资本与其育儿胜任感存在显著的正相关

数据分析显示,学前儿童父母的心理资本与其育儿胜任感存在显著的正相关。乐观对于学前儿童父母的育儿胜任感影响最大,其次是坚韧性。学者花蕊的研究亦发现幼儿母亲的正念水平与心理健康水平能够显著预测其育儿胜任感,幼儿母亲可以提高自己的心理健康水平,从而提升其育儿胜任感[11]。因此要提高学前儿童父母的育儿胜任感,应从乐观水平与坚韧性程度着手,提高学前儿童父母的心理资本,进而提升其育儿胜任感。

(三)父母育儿胜任感的高低是内部心理资本与外部环境支持共同作用的结果

布朗芬布伦纳的人类发展生态系统理论将个体层层嵌套于相互影响的一系列环境系统之中。其中家庭作为与个体最近层次的微观系统,对个体的成长发育作用巨大。在家长所处的环境中,家庭是微观,园所是中观,政府是外部,社会是宏观,四者共同对家长产生作用,对其育儿胜任感产生影响。

从宏观层面讲,政策法规、公共服务体系等因素,都在影响着家长的心理资本与育儿胜任感。学者陈云等的研究发现,社会支持是影响高危妊娠产妇育儿胜任感的主要因素[12]。而在中观层面,幼儿园的性质、师资、家园合作方式等会直接影响家长的育儿心理。学者张洪在研究中发现幼儿园性质可以作为学前儿童父母育儿胜任感的预测因素,幼儿园性质、等级、师资及硬件设施都会在一定程度上影响父母的育儿胜任感[13]。在微观层面,家庭成员的心理状态、家庭结构、家庭关系等均会对父母的育儿胜任感产生影响,如学者王秋静在其研究中证明了初产妇的产后抑郁水平会显著影响其育儿胜任感[14]。

五、建议

育儿胜任感是父母在育儿的实践中对自己的育儿行为和育儿能力具有“多大把握”,是其对幼儿产生影响与转变的一种期望、知觉、信念和内在主观感受。它影响着家长育儿方式转变的行为自觉性、努力度和坚持性以及情绪适应性与心理调节力。我们应在挖掘父母心理资本的基础上,发挥外部系统的作用,提升学前儿童父母的育儿胜任感。

(一)加大社会支持力度,舒缓父母育儿压力

当下,父母的育儿胜任感处于中等水平,尚待提高。究其原因,是社会压力日益激增、社会竞争低龄化愈演愈烈、育儿成本逐年递增等社会因素共同作用的结果。因此社会应给予学前儿童父母足够的社会支持,尊重理解幼儿父母,建立优质的公共服务体系,从而增强学前儿童父母的获得感、幸福感和成就感,提高其育儿自信与育儿效能。相关研究表明,社会支持是缓解父母育儿压力稳健而重要的因素,能够促进父母角色认同,减轻父母在育儿过程中的消极情绪[15]。