4~6岁幼儿师幼关系对同伴关系的影响:亲子关系的调节作用

作者: 熊玲

【摘要】本文以200名4~6岁幼儿为研究对象,考察亲子关系、师幼关系和同伴关系三种重要人际关系的相互关系。结果表明,母子关系、父子关系和师幼关系均处于中等偏上水平;同伴关系和父子关系均存在显著性性别差异;师幼关系、同伴关系和亲子关系均不存在显著性年龄差异;母子关系与父子关系总体上不存在显著性差异,但母子亲密性显著高于父子亲密性;母子关系冲突性维度和师幼关系总体呈显著性正相关,母子关系总体和师幼亲密呈显著性正相关,师幼关系总体以及亲密性和冲突性维度均与同伴拒绝呈显著性负相关;师幼关系对同伴拒绝的负向预测作用会受到母子关系的亲密性以及父子关系的冲突性的调节作用。

【关键词】师幼关系;同伴关系;亲子关系

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)02-0033-07

【作者简介】熊玲(1993-),女,湖北咸宁人,广州市番禺区东城幼儿园教师,硕士。

一、问题的提出

人际关系是人与人之间在活动过程中直接的心理上的关系或距离,学前儿童早期最重要的人际关系包括亲子关系、师幼关系和同伴关系。国家从政策层面,对于幼儿人际关系发展给予了充分重视。《幼儿园教育指导纲要(试行)》明确提出:“教师要引导幼儿参加各种集体活动,体验与教师、同伴共同生活的乐趣,学习初步的人际交往技能。” [1]

《3-6岁儿童学习与发展指南》进一步指出:“家庭、幼儿园和社会应共同努力,为幼儿创设温暖、关爱、平等的家庭和集体生活氛围,建立良好的亲子关系、师生关系和同伴关系,让幼儿在积极健康的人际关系中获得安全感和信任感。”[2]

4~6岁幼儿处于幼儿园中班或大班,中班是幼儿社会性发展的关键期,大班幼儿需要为小学适应做好同伴交往能力方面的准备。因此,对于4~6岁幼儿来说,同伴关系的作用逐渐凸显出来。哈吐鲁(Hatup)[3]的两种性质人际关系理论以及哈里斯(Judith Rich Harris,1995)[4]提出的群体社会化发展理论均突出指明了同伴关系对儿童发展的重要价值。然而,生态系统理论启示我们,同伴因素并不是单独发挥作用的,个体与他人互动时会产生“双向”的影响作用,亲子以及师幼之间的互动也会影响其同心圆中的同伴互动,对同伴关系产生影响[5]。

梳理文献,发现当前将三者人际关系结合起来进行探讨的研究还较少,因此,本研究基于上述国家政策背景和理论背景,以4~6岁幼儿的同伴关系为核心,探讨亲子关系和师幼关系对同伴关系的影响。

从现实角度来看,在中国家庭中,母亲往往参与教养更多,而父亲参与教养存在一定缺失,但是当前已有关于亲子关系的研究并没有很好地体现出这一点,所以本研究在考察亲子关系时,将亲子关系细化为母子/父子关系,对亲子关系本身做更深入的分析。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究选取了3所公办幼儿园及3所民办幼儿园,根据同伴提名法以及问卷的发放和回收,最终确定了200名幼儿为研究对象。

(二)研究方法及工具

1. 同伴提名法

本研究采用现场提名法,主试提前选择好测试方位,保证测试环境是安静舒适、相对隐蔽,不会影响其他幼儿正常活动秩序的,并且在该位置接受测试的幼儿能看到班级中所有其他幼儿。根据班级花名册,主试依次单独对每一位小朋友进行提问,询问幼儿在班上最喜欢和最不喜欢的三名幼儿,记录提名结果。最后以班级为单位,将正/负提名次数标准化得到正提名标准分(Zp)和负提名标准分(Zn),标准化方程为Z=(x-μ)/σ,x为某一幼儿提名次数,μ为班级提名平均数,σ为标准差。其中正提名标准分反映同伴接纳程度,负提名标准分反映同伴拒绝程度。

2. 问卷调查法

本研究采用问卷法,通过父母分别填写《亲子关系量表》和主班教师填写《师幼关系量表》,获得亲子关系和师幼关系的相关数据,进行数据分析。本研究共发放问卷《亲子关系量表》540份,回收418份,无效问卷18份,最终共得到400份有效问卷,其中父子关系、母子关系的问卷各200份;发放纸质问卷《师幼关系量表》270份,回收259份,其中无效问卷19份,最终得到240份有效问卷。为了保证每名幼儿均有对应的同伴关系、母子关系、父子关系和师幼关系的完整数据,最终用于数据分析的《师幼关系量表》为200份。

(1)《亲子关系量表》

本研究采用张晓[6]等人翻译和修订的《亲子关系量表》,包括亲密性(10个题项)和冲突性(12个题项)两个维度。亲子关系总分=亲密性得分+冲突性题目反向计分后的得分,分数越高代表亲子关系越好,其中冲突性得分越高代表实际亲子关系中的冲突越小。

信效度检验结果表明,量表的信效度均良好。总量表、亲密性维度和冲突性维度的Cronbach’s α系数分别为0.853、0.810和0.870。验证性因子分析得到各项拟合系数为卡方自由度比χ2/df=2.891,近似误差均方根RMSEA=0.069,增值拟合系数(IFI)、比较拟合系数(CFI)、Tucker-Lewis指数(TLI)的值分别为0.904、0.904、0.892 。

(2)《师幼关系量表》

本研究采用张晓[7]等修订的《师幼关系量表》,包括亲密性(10个题项)、冲突性(12个题项)两个维度,共22个题项,采用Likert 五点记分。师幼关系总分=亲密性得分+冲突性题目反向计分后的得分,总分越高则师幼关系越好,其中,冲突性得分越高,代表实际中的师幼冲突越小。结果表明量表的信效度均良好。总量表、亲密性维度和冲突性维度的Cronbach’s α系数分别为0.737、0.711和0.774。

(三) 施测程序

首先,研究者进入班级,以班级为单位实施同伴提名法,获得每名幼儿的正提名次数和负提名次数,经过数据处理后,得到每名幼儿的正提名标准分、负提名标准分和同伴关系类型。

其次,在每班随机选出受欢迎型幼儿、被拒绝型幼儿、被忽视型幼儿、矛盾型幼儿和一般型幼儿各2名,共10名幼儿。请主班教师填写对应的10份《师幼关系量表》纸质问卷,获得10名被试对应的师幼关系得分。

最后,给10名幼儿的家长发放《亲子关系量表》电子问卷,由父亲和母亲各填一份,获得相应母子关系和父子关系数据。

以班级为单位重复此程序。因为父子关系的数据回收难度较大以及民办幼儿园中教师的流动率较高,因此最终符合条件的被试为200名。

三、研究结果与结论

(一)母子关系、父子关系与师幼关系的描述性统计

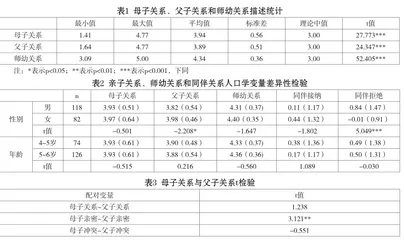

本研究对母子关系、父子关系与师幼关系进行描述性统计,结果如表1(见下页)。由表1可知,母子关系、父子关系和师幼关系的平均得分均大于理论中值(3),同时单样本t检验结果均显示p<0.001,因此说明4~6岁幼儿母子关系、父子关系和师幼关系均处于中等偏上水平。

(二)亲子关系、师幼关系和同伴关系的人口学变量差异性检验

本研究采用t检验,分别以性别、年龄为分组变量,以母子关系、父子关系、师幼关系和同伴接纳及同伴拒绝为检验变量,分析亲子关系、师幼关系和同伴关系在性别及年龄上的差异性。

由表2可知,母子关系、师幼关系和同伴接纳维度在幼儿性别上不存在显著性差异;父子关系存在显著性性别差异(t=-2.208,p<0.05),女孩与父亲的关系更好;同伴拒绝存在极其显著性性别差异(t=5.049,p<0.001),女孩被同伴拒绝的程度明显更低;师幼关系、同伴关系和亲子关系均不存在显著性年龄差异。[同伴拒绝的计算方法是:(该名幼儿的负提名次数-班级负提名次数平均数)/班级负提名次数的标准差。一名幼儿的负提名次数最小值为0,如某女孩的负提名次数为0,但是班级负提名次数平均数为正值,那么其同伴负提名标准分的结果就是负值,说明其负提名次数小于班级平均数,在班级群里被拒绝的程度低。表2中的“-0.01”就是82名女童负提名标准分的平均值,是有可能为负值的,说明女孩整体上被同伴拒绝的程度低。这里的负值只表示大小,没有方向上的意义。]

(三)母子关系与父子关系的差异性检验

本研究采用t检验,比较母子关系和父子关系在各维度上的差异性。表3显示,母子关系与父子关系总体上不存在显著性差异,但母子亲密和父子亲密之间存在极其显著性差异(t=3.121,p<0.01),具体表现为母子亲密显著高于父子亲密(M母子亲密=4.14,M父子亲密= 3.99);母子冲突和父子冲突之间不存在显著性差异(t=-0.551,p>0.05)。

(四)亲子关系、师幼关系和同伴关系的相关性分析

本研究采用相关分析,得到三个变量在总分和各维度上的相关性,具体相关系数见表4(见下页)。由表4可知:首先,在亲子关系与同伴关系的相关性方面,母子关系、父子关系与同伴接纳之间的相关性均不显著,皮尔逊相关系数分别为-0.001(p>0.05)、0.099(p>0.05);母子关系、父子关系与同伴拒绝之间的相关性也不显著,皮尔逊相关系数分别为-0.060(p>0.05)、0.032(p>0.05)。其次,在师幼关系与同伴关系相关性方面,师幼关系总体、师幼亲密以及师幼冲突与同伴接纳的相关性均不显著,皮尔逊相关系数分别为0.076(p>0.05)、0.045(p>0.05)、0.066(p>0.05);师幼关系总体、师幼亲密以及师幼冲突均与同伴拒绝呈显著性负相关关系,皮尔逊相关系数分别为-0.233(p<0.01)、-0.156(p<0.05)、-0.186(p<0.01),其中冲突性维度反向计分,得分越高,代表实际的冲突越低,因此实际中教师和幼儿之间的冲突越少,幼儿被同伴拒绝的程度就越低;最后,在亲子关系与师幼关系相关性方面,母子冲突和师幼关系总体显著正向相关,皮尔逊相关系数为0.145(p<0.05),师幼亲密和母子关系总体呈显著正向相关,皮尔逊相关系数为0.149(p<0.05),父子关系和师幼关系之间的相关性并不显著(r=0.024,p>0.05)。

(五)亲子关系调节效应检验

目前主要是借助于SPSS宏程序PROCESS来进行调节效应的检验。

由相关分析的结果可知,师幼关系和同伴拒绝之间呈显著性负相关。在此基础上,本研究进一步通过PROCESS,分析母子关系和父子关系在师幼关系对同伴拒绝影响上的调节作用。

1. 母子关系的调节效应检验

由表5可知,在控制了性别因素后,师幼关系能够极显著负向预测同伴拒绝(β=-0.701,p<0.01);母子亲密对同伴拒绝的预测作用不显著(β=0.080,p>0.05);母子亲密与师幼关系的交互效应极其显著(β=-1.402,p<0.01),说明母子亲密性能够调节师幼关系对同伴拒绝的预测程度或方向。在控制了性别因素后,师幼关系能够极显著负向预测同伴拒绝(β=-0.702,p<0.001);母子冲突性对同伴拒绝的预测作用不显著(β=-0.109,p>0.05);母子冲突与师幼关系的交互效应不显著(β=-0.081,p>0.05),说明师幼关系与同伴拒绝之间的关系并不受到母子冲突的调节。进一步进行简单斜率分析(见图1,下页),由图1可知:在低母子亲密情况下,师幼关系正向预测同伴拒绝,预测作用不显著[simple slope(简单斜率,下同) = 0.051,t=0.140,p>0.05];在高母子亲密情况下,师幼关系能够显著负向预测同伴拒绝(simple slope =-1.454,t=-4.205,p<0.001)。说明母子关系的高亲密性能够增强良好师幼关系对同伴拒绝的负向预测强度,即母子关系中的亲密性越高,师幼关系越好时,同伴拒绝的程度越低。