日本“安心育儿计划”的实施路径及对我国托育服务的启示

作者: 江鸿露 陈迁

【摘要】日本为应对少子化、高龄化和劳动力减少危机,提出“构建梦想的育儿支援体系”,以达到提升生育率和促进女性就业的目的。为此,日本政府出台了一系列公共政策,从保育机构、育儿支援制度以及保育士保障等方面来共同实施“安心育儿计划”。日本实施“安心育儿计划”的经验对于我国解决托育机构数量不足、托育成本较高、师资数量缺口大和监督管理不到位等问题具有多方面的启示,对于我国构筑适合社会发展的育儿支持体系和积极应对少子化的社会转型具有重要的实践意义。

【关键词】安心育儿计划;育儿制度;托育服务机构;保育教师

【中图分类号】G619 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)04-0007-05

【作者简介】江鸿露(1997-),女,新疆巴州人,辽宁师范大学教育学院硕士研究生;陈迁(1970-),女,辽宁海城人,辽宁师范大学教育学院副教授、硕士生导师,博士。

日本社会所面临的少子化、高龄化和劳动力减少危机在进入21世纪后越发严峻,2017年的出生人口仅94.1万人[1]。2015年日本政府提出“新·三支箭”战略,其中“第二支箭”即“构建梦想的育儿支援体系”,具体是加强多样化的儿童保育服务,促进工作方式改革以实现总和生育率1.8和促进女性劳动力就业的目的[2]。在此基础上,2017年日本政府提出“安心育儿计划”,决定到2022年末,为32万儿童提供保育设施,以应对未来80%的女性就业率[3],并从保育机构、育儿支援制度以及师资队伍等方面来保障实施。我国面临与日本相似的人口老龄化、家庭结构小型化、生育率下降等挑战,日本实施“安心育儿计划”的经验对于我国构筑适合社会发展的育儿支持体系和积极应对少子化的社会转型具有重要的实践意义。

一、日本“安心育儿计划”的实施路径

(一)完善多元的保育机构

日本保育服务主要由幼儿园、保育所、认定儿童园、地域型保育事业及企业主导型保育五种保育机构提供,各类机构建构起完善、多元、一体化的保育服务网络,以满足育儿家庭对保育服务的多样需求。

日本政府在《学校教育法》和《儿童福祉法》的框架上,建立了二元育儿支援制度。其中,幼儿园是基于《学校教育法》建立的,由文部省管理,属于幼儿园教育系统,目的是为3~6岁儿童提供适当的环境,促进儿童身心健康发展,每日提供4小时的教育时间;保育所是基于《儿童福祉法》建立的,由厚生省管理,属于保育福利系统,目的是仅向家庭内部无力抚养的0~6岁儿童提供保育支援服务,每日提供8小时的保育服务。可见,幼儿园和保育所依据的法律条文和所属行政部门各不相同,在服务对象和服务功能方面有所重合,但在服务时间上并不一致,不能满足家庭对保育和教育一体化的需要及对保育服务多样化的需求。为了整合教育资源,提供更优质的保育服务支援,2006年依据《认定儿童园法》建立的认定儿童园兼具保育和教育的功能,为社区和家庭提供综合性育儿支援的机构[4]。

为适应育儿家庭的实际情况,提供更加丰富多元的保育服务,日本政府在已有保育机构的基础上增加了地域型保育事业和企业主导型保育。地域型保育事业是根据《儿童·育儿支援新制度》建立的,目的是在都市和人口减少地区通过小规模保育的形式,提供保育服务。地域型保育事业结合各地情况,保障社会组织提供保育服务的独立性和自主权,充分调动多方社会力量,共同解决0~2岁儿童入托难的问题[5]。企业主导型保育是以企业为开办者,目的是根据员工多样化工作方式提供保育,保育服务的对象主要是企业员工的孩子及生活在周边地区的儿童。企业主导型保育机构的特点如下:可以根据员工工作方式提供多样灵活的保育服务(延长保育时间、夜间保育、周末保育、一周2日保育等);可以多个企业联合设置;可以接收当地居民的孩子;在运营费和维修费上,可以享受与认定许可机构一样的补助[6]。此外,根据“安心育儿计划”,日本政府通过提供房屋补助金、推广固定资产税减免政策等方式,来减轻企业主导型保育运营负担,使其更有效率地推进落实[7]。

(二)缜密的保育必要性认定体系

1. 保育必要性的认定流程及标准

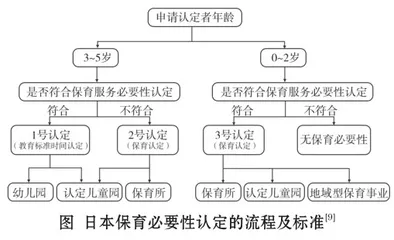

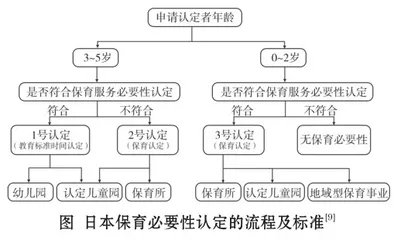

为满足不同家庭的多元化保育服务的需求,确保保育资源的有效利用,新育儿支援制度制订了新的认定流程规定。需要保育服务的家庭必须要在当地政府进行保育必要性认定,每个通过认定的育儿家庭最多可获得1.13万日元的育儿津贴,根据实际情况,家庭可将津贴用于认定以外的保育机构。相关认定机构根据认定标准,将申请保育服务的家庭分为四种情况,根据3~5岁的儿童是否需要保育服务,将其分为1号认定和2号认定;0~2岁儿童经认定后分为3号认定和“无保育必要性”认定[8],并为不同认定类型的家庭规定不同的认定机构、保育服务时间和保育费用上限(见下图)。

1号认定家庭可选择的机构有幼儿园和认定儿童园;在保育服务时间上属于“教育标准时间认定”(被认定为全勤劳动者,月均工作总时长在120小时以上)[10],每日可获得11小时的保育服务;在机构使用费用上,每个月不需要向机构缴纳保育费用,除保育费外的其他费用每月最多收取2.57万日元。2号认定家庭可选择的机构有认定儿童园和保育所;在保育服务时间上属于“保育认定”(被认定为兼职或临时劳动者,月均工作总时长不少于48~64小时),每日可获得8小时的保育服务[11];在机构使用费用上,每个月不需要向机构缴纳保育费用,除保育费外的其他费用每月最多收取3.7万日元。3号认定家庭可选择的机构有保育所、认定儿童园、地域型保育事业;在保育服务时间上和2号认定家庭一样属于“保育认定”,每日可获得8小时的保育服务;在机构使用费用上,每个月不需要向机构缴纳保育费用,除保育费外的其他费用每月最多收取4.2万日元。

2.“保育不足”的认定范围不断扩充

日本“保育不足”认定始于1947年的《儿童福祉法》,其规定保育所属于福利机构,仅向部分被认定为“保育不足”的儿童提供福利性质的保育服务。“保育不足”的认定条件仅有:婴幼儿抚养者因工作需要(稳定、长期的工作)、妊娠、精神或身体疾病、残疾、护理同居亲属、自然灾害以及其他相类似的情况无力抚养。

随着日本老龄化问题日益凸显,家庭中的护理者同时担负着护理老人和儿童的责任,压力过大。同时,女性自主意识不断觉醒,对自身的社会角色价值追求日益强烈,已婚女性求职求学的现象不断增多。加之,劳动者就业形式多元化,兼职劳动者和自由职业者等工种不断增加。原有的“保育不足”认定标准越来越不适用于新的社会变化,加之认定标准的覆盖范围狭窄,使得大量需要保育服务的家庭被拒之门外,不仅造成了大量“待机儿童”的出现,也使相当一部分的保育机构闲置,造成了资源的浪费。

2015年新修订的《儿童及育儿支援新制度》根据需要保育服务家庭的实际情况增加了新的认定条件,扩充了原有的保育服务申请事由的覆盖范围,新增了求职、就学、虐待或家暴等认定条件,并根据监护者就业形式的多样化在求职认定条件中增加了兼职工作、夜间工作、居家工作等情况认定[12]。新育儿支援制度对于处境不利儿童的家庭,优先提供保育服务,如单亲家庭、低收入家庭以及特殊儿童等[13]。新育儿支援制度进一步减少育儿无偿化政策的条件限制,将隐藏在原有认定条件中的“待机儿童”问题显性化,人性化地考虑了育儿家庭在承担育儿压力时并存的其他压力,积极化解“待机儿童”问题。

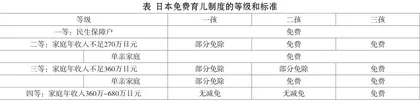

(三)全面免费的新育儿制度

2016年,日本提出了幼儿园入园奖励支援政策(主要针对低收入家庭的第三个孩子和5岁以上儿童),随后在2017年的《新的经济政策包》中推出了“人才培养革命”计划,在2019年又推动实施了全面免费的新育儿制度,覆盖了所有育儿家庭的3~5岁儿童、免税家庭的0~2岁儿童以及所有的特殊儿童。此次免除的主要是儿童进入幼儿园和保育所的入园费,而班车费、餐饮费、活动费等不在免除范围内。不过之前实施的免除低收入家庭的餐饮费制度依旧有效,并将免除范围扩大到年收入360万日元以下的家庭。非纳税家庭0~2岁的儿童接受保育时每月免除金额根据保育时间来定,最多不超过4.2万日元[14](见下表)。

对于特殊儿童,新育儿制度强调学前时期残疾儿童的发育问题将得到特别支援,同样遵守无偿政策。凡是在儿童发展支援机构、医疗型儿童发展支援机构、家庭访问型儿童发展支援机构、福祉型残疾儿童机构以及医疗型残疾儿童机构接受服务的3~5岁特殊儿童均可免除相关费用。如果特殊儿童在使用特别支援机构的同时也在使用一般的保育机构,两边的基本使用费皆全免除。同时《学龄前残疾儿童的发育支援无偿化》中还指出,特殊儿童的无偿化支援应联系残联、医院、学校、家庭、社区等多个主体,建立及时沟通机制,实现信息互通,促进残疾儿童无偿化的有效进行,为残疾儿童提供全面且有针对性的支援。

(四)强化保育士队伍建设

日本全国保育士培养协会的数据显示,获得保育士资格的人中仅有51.7%从事保育工作,而从事保育工作的保育士年均离职率在10.3%左右,并有49.2%的保育士教龄不足7年[15]。这说明保育士队伍存在着数量缺口且流动性大,教龄普遍偏低。针对此现象,日本实施“保育士保障计划”,主要从人才引进和提高待遇入手,着力提升保育士队伍规模与质量。

在人才引进方面,日本政府通过吸引潜在保育士、提供就业帮助、考试改革以及促进再就业等方式拓宽托育服务人才引进途径,以改善保育士队伍数量不足的问题[16]。第一,吸引潜在保育士,通过为在校学生提供奖学金、就业咨询、现场技能培训等方式,吸引潜在保育士进入托育服务行业。第二,改革考试制度,将考试频率由每年一次改为每年两次,减免考试报名费与听讲座费用,并根据“保育士资格取得特例”增加可免除部分考试科目的考生,如曾从事社会福利相关工作或拥有幼儿园教师资格证书的考生。第三,针对离职的保育士提供再就业支持,建立人才库,要求保育士在离职时向幼儿园和支助中心注册,并定期确认其就业状况,提供就业帮助。

在提高待遇方面,日本政府通过提高保育士的薪资标准、增加特别津贴制度、减少托育服务行业与其他行业的薪资待遇差距等方式稳定保育士队伍。日本政府从2013年起,向保育士发放“待遇改善”津贴,保育士人均工资涨幅和年均工资涨幅约为8%和3%[17]。此外,日本在2017年增加特别津贴制度,特别津贴制度与保育士的技能水平和从业经验相挂钩,通过设定不同的等级、发放对应等级的津贴,主要目的在于保障师资质量、减少人员的流动性、鼓励保育士延长从业时间和提升专业能力[18]。日本政府还通过出台相关补助政策,引入评估和待遇制度、培训制度和健康促进制度等一系列措施,来改善保育士的工作环境。

(五)多主体的保育监督管理机制

日本对保育机构的监督评价由机构的自我评价、第三方评价和政府行政指导监察构成,多主体的保育监督管理机制能够如实地反映出保育机构的服务质量,有利于对托育服务质量进行动态管理。自我评价是指由保育机构管理者发起,以保育服务计划为评价的基础,对自身所提供的保育服务进行监督和评价的过程。目的是增加机构对保育评估标准的了解,并维持和提升其保育服务水平。第三方评价是指在日本全国福利协会的统筹指导下,由各地方政府下属的第三方评价机构共同制订保育服务质量评价标准与评价实施方法。第三方评价通过问卷调查、审讯调查以及现场观察等多种调查方法,对保育机构进行质量评价。评价结果向全国统一公开,政府有权依据评价结果调整对保育机构的补助,督促保育机构进行整改,提高服务质量。最后是政府行政指导监察,各地方政府必须依据《儿童福祉法》,每年至少要对保育机构进行一次指导监察。指导监察是专业评估人员在保育机构内部自我评价的基础上对保育机构展开的实地调查,主要从设施设备、人员资格、师幼比、环境配置情况等结构质量以及保育服务活动的过程质量两个方面,对托育服务机构进行评估认证和监督指导,并通过定期的“一般监察”和不定期的“特别监察”维持托育机构保育服务质量的稳定。当调查结束后,监督人员必须向保育服务机构管理者详细说明调查结果、提供合理的指导和建议,并要求保育机构在规定时限内回馈整改情况。当保育机构出现了严重违反管理标准的情况并有可能危及儿童的生命或身体安全时,政府将对机构采取多种处罚方式,如书面通知、听取报告、没收不正当利润、行政处分等。