编程学习培养大班幼儿计算思维能力的实验研究

作者: 颜玲 金禹蕙 杨卉 陈翠

【摘要】计算思维渐渐成为数字化社会关注的重点,普及计算思维教育,让人们能够充分运用计算思维来认识世界和解决问题已成为共识。计算思维教育最好从儿童早期开始,编程是促进儿童计算思维发展的重要途径。本研究针对108名5~6岁儿童实施为期8周的编程课程,研究结果表明:编程学习可以有效促进儿童计算思维能力的提升,男孩计算思维能力显著高于女孩,低分组儿童计算思维能力的提升显著高于高分组儿童。建议要重视幼儿编程和计算思维的培养,实施有针对性的计算思维教育,尊重幼儿学习上的性别差异,对幼儿的学习进行合理的评估。

【关键词】编程学习;计算思维;大班幼儿

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)04-0031-07

【作者简介】颜玲(2000-),女,江苏扬州人,苏州科技大学教育学院本科生;金禹蕙(2000-),女,江苏南通人,苏州科技大学教育学院本科生;杨卉(2000-),女,浙江台州人,苏州科技大学教育学院本科生;陈翠(1983-),女,山东枣庄人,苏州科技大学教育学院讲师、硕士生导师,博士。

一、问题的提出

计算思维(Computational Thinking)是指通过利用计算机科学的基本概念来解决问题、设计系统和理解人类行为的过程[1]。计算思维正在影响着许多学科,包括算法医学、计算经济学、计算法律、计算社会科学和数字考古学[2]。除此之外,计算思维甚至被提升为生活技能,到21世纪中叶,计算思维将成为一种基本技能,就像阅读、写作和算术一样,人人都将使用[3]。

以计算思维教育为核心的各种举措正在全球兴起。许多国家都在重视学生计算思维能力的培养,为日新月异的数字化社会做好准备。美国教育部教育科技办公室(U.S. Department of Education Office of Educational Technology,OET)制定了国家教育科技政策,专注于提高学生技术素养,并将计算思维作为幼儿教育环境中的优先事项[4]。欧洲及其他地区的教育部正在加紧努力,将计算思维、编程、计算、算法思维、计算机科学融入正规教育。由34个欧洲国家教育部组成的非营利组织“欧洲学校网”(European Schoolnet)于2018年发布“北欧在义务教育中引入计算思维和编程的方法”(The Nordic approach to introducing Computational Thinking and programming in compulsory education)。目前,超过20个欧洲国家在其课程中整合了编程或计算思维[5]。由此可见,计算思维教育在多个国家得到了普及和重视,并且有低龄化趋势。

儿童生活在数字化的社会中,为了能有效地参与到现代数字世界中,也为未来工作做好充分准备,势必要掌握计算思维。如果要确保所有人都有理解和应用计算思维的共同和坚实的基础,那么这种学习最好在儿童早期进行。编程是促进儿童计算思维发展的重要途径。实证研究表明,年仅4岁的儿童就可以通过编程的学习掌握计算思维[6]。使用机器人等有形系统,可以积极地影响幼儿正确排序和调试、排除故障的能力;使用可视化编程工具,学生可以开发简单的算法[7]。当给予适合年龄的技术、课程和教学法时,幼儿可以积极参与计算机编程的学习,迈出发展计算思维的第一步[8]。但目前关于编程促进幼儿计算思维发展的研究还非常有限,仍需更多的实验数据来支撑这一观念,况且幼儿在认知能力、抽象思考和执行功能等方面还处于发展阶段,计算思维概念对于幼儿来说,哪些是容易掌握的、哪些是难以理解的,还需要进一步研究证实。因此,本研究基于美国塔夫茨大学(Tufts University) DevTech 研究小组专为幼儿开发的编程活动,在幼儿园实施为期8周的编程课程,以准实验研究法探讨编程学习对幼儿计算思维发展的促进作用。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究为准实验研究,采用方便取样法,研究对象为苏州市两所普惠性幼儿园的大班幼儿。在两个幼儿园各随机抽取两个大班,并按班级随机分配为实验组和控制组。在研究开始之前,每位家长会收到研究者发送的知情同意书,充分尊重家长的知情权,据反馈,所有家长都同意参与此项研究。因此,两个园总计,实验组62人,控制组63人。由于课程期间有儿童请假、不愿意答题等因素,最后参与测量的幼儿分别为,实验组53人,控制组55人。

(二)课程实施

实施者为某高校学前教育专业的研究生,在校期间已通过幼儿教师资格证的考核,具备幼儿教师资格。面向大班幼儿,本次实验共进行8次课程,包括7节编程课程以及最后一次的高峰活动,课程总计时长为8~11小时之间。每周实施一节课程,共进行8周,单元课程时长维持在60~80分钟。在幼儿园每周三下午或周四下午的区角活动时实施我们的课程,减少对园内正常课程的干扰,并根据计算思维迁移能力测试,对实验对象进行前测和后测。

(三)课程设计

本研究采取的课程主要改编自美国塔夫茨大学(Tufts University)DevTech研究小组开发的“机器动物”(Robotic Animals)课程,该课程整合了基础生物学的主题和机器人编程的核心概念[9]。特别强调的是:(1)区分生物和非生物,能够根据它们的共同特征对生物和非生物进行分组;(2)认识到动物是利用它们的感官与周围环境产生互动的;(3)理解动物的栖息地是如何满足其基本需求的。

第一课:坚固的物体。了解、区分生物和非生物的特征。幼儿扮演工程设计师的角色,对自己知道或者感兴趣的一些生物或非生物个体进行模型创作,利用各种工艺和可回收材料修饰他们的机器人模型,并保证其坚固性,这对后续的学习至关重要。

第二课:机器人是什么?学习什么是机器人。了解KIBO机器人的零部件,对其进行描述,学会对机器人的程序块进行扫描,最终建构出一个可以移动且坚固的机器人动物。

第三课:编程是什么?掌握顺序的重要性。知道每个程序都必须以Begin开始,以End结束,其余所有程序块都必须放置在两者中间。不同的指令顺序会产生不同的效果,尝试调试自己设计的程序,从而使机器人像特定动物那样移动。

第四课:什么是传感器(1)?知道机器通过传感器感知周围的环境,而人类和动物则是通过感官感受。认识KIBO的声音传感器,使用“等待拍手模块”进行编程。

第五课:什么是重复循环?引导幼儿认识动物的迁徙现象,从而认识重复循环。幼儿能够识别需要循环程序的情况,从而设计一个循环的运行程序,并学习使用数字参数修改循环运行的次数。知道只有将重复指令置于Repeat和End repeat中间,机器人才能执行某种循环。

第六课:什么是传感器(2)?联系人类和动物的感官,学习距离和光传感器。能利用距离参数Until Near、Until far和光线参数Until Light、Until Dark编写KIBO的循环程序。分别设计两个程序,一个使用距离传感器,另一个使用光传感器,运行程序,让幼儿讨论机器人会怎么做。

第七课:什么是Ifs?引导幼儿思考不同类型动物睡眠的特点,学习条件程序的语法,知道机器人只执行放在If和End If之间的条件选择。激发幼儿想象KIBO为某种动物,学习使用距离参数Near、Far和光线参数Light、Dark为KIBO编写条件程序,使其在白天和晚上从事不同的活动。

第八课:高峰活动。最后一节课时,幼儿需要综合运用前面几节课的编程知识,以小组为单位,合作制作喜欢的机器人动物,模仿该动物的习性和行为特征,设计指令,运行程序。

(四)编程工具

本研究使用的工具是KIBO编程教具。KIBO是专为4~7岁儿童设计开发的机器人编程工具包,帮助儿童学习基础的编程技能[10]。该工具包中包含车轮、电动机、传感器等易于连接的建筑材料以及不同的有形编程块。设计者在编程块中可以引入许多复杂的编程概念,例如嵌套语句、重复循环、条件语句等。KIBO在机器人中嵌入了扫描仪,使用者根据需求,选择编程块进行排序,再将机器人从左往右依次扫描编程块上的条形码,机器人便能立即按照编程块上的指令和程序作出相应的反应。此外,KIBO工具包还提供能够促进个性发展的艺术平台,儿童可以使用各种工艺材料对机器人进行修饰,运用到日常生活中的各个场景。

(五)测量工具

测量工具修改自德兰(Tran)计算思维评量工具,Tran对小学三年级儿童进行了五个方面的评量,即排序、算法、重复循环、调试、条件[11]。考虑到本次实验对象为大班幼儿,研究者根据年龄适当降低难度,简化了当中的一些选项,合并排序和算法,并增加了两个非常重要的概念:抽象和分解。本评量工具共考察计算思维的六项能力:抽象、排序(算法)、重复循环、分解、调试、推理(条件分支)。测试时和幼儿一对一交流,将每道题目念给幼儿听,幼儿告诉评量者答案或者自行圈出答案,如果幼儿表现出对题目或选项的不理解,则重复念给幼儿听,但不提供任何答案线索。本测试尽最大能力保证所有题目和选项能够让幼儿理解,并且不对幼儿做时间限制。通常幼儿完成测试的时间在15~20分钟,个别幼儿会达到40分钟。

三、研究结果与分析

本研究测试儿童6项计算思维能力,每项由2个问题组成,分别考察抽象、排序、重复循环、分解、调试和推理,共12个题目,幼儿每答对一题计1分,计分范围为0~12分。

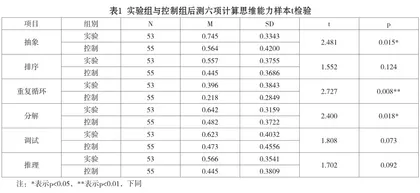

在前测中,实验组和控制组平均分并无显著差异(t=0.348,p>0.05)。后测结果显示,实验组的平均分显著高于控制组(t=4.005,p<0.05)。为直观地了解两组幼儿在六项计算思维能力上的具体表现,对该两组六项测试的平均分进行检验分析,统计结果见表1。两组幼儿在抽象上都获得了最高分,在重复循环上都获得了最低分,且实验组幼儿在抽象(t=2.481,p=0.015,p<0.05)、分解(t=2.400,p=0.018,p<0.05)的测试结果上显著高于控制组,实验组幼儿在重复循环(t=2.727,p=0.008,p<0.01)的测试结果极其显著高于控制组。

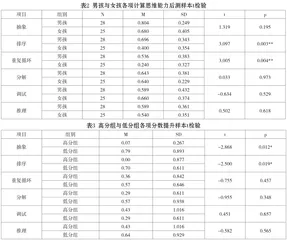

为了解性别对编程学习的影响,将实验组数据按性别分成两组进行统计分析。前测中,男、女孩在计算思维能力的表现上没有显著差异(t=1.619,p=0.112,p>0.05)。但后测结果显示,男、女孩在计算思维能力上存在显著差异(t=2.174,p=0.034,p<0.05),并且男孩的平均分(M=7.71)要高于女孩(M=6.32)。这说明,接受编程学习后,男孩在计算思维能力上的表现要显著优于女孩。为进一步了解男、女孩在计算思维单项能力上是否存在显著差异,对六项内容进行t检验,统计结果见表2。在排序(t=3.097,p=0.003,p<0.01)和重复循环(t=3.005,p=0.004,p<0.01)两项计算思维上男孩的得分极其显著高于女孩。

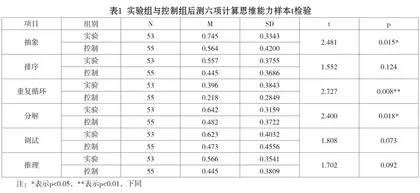

为了解幼儿在计算思维能力上的提升情况,研究者依据心理学中对高低分组的规定,将前测分数的前27%设为高分组(N=14,M=7.57),后27%设为低分组(N=14,M=2.21),利用t检验对两组进行统计分析。在前测中,高分组的单项得分都显著高于低分组,而后测中高分组仅在重复循环和调试上的得分显著高于低分组,其他四项均无显著差异。为深入了解两组在各项能力上的提升,对高、低分组各项能力前后测分数的差异进行样本t检验,统计结果如表3,高分组在抽象(t=-2.868,p=0.012,p<0.05)和排序上的提升(t=-2.500,p=0.019,p<0.05)显著低于低分组。

四、讨论