3~6岁儿童自画像发展特点及教育建议

作者: 刘凌 王静竹【摘要】本研究采用作品分析法对120幅儿童自画像进行研究,对作品人物形象分化、人物形象性别、颜色使用情况进行分析。结果发现:(1)3~6岁儿童在自画像人物形象分化方面存在显著年龄差异,儿童自画像人物形象分化顺序为无轮廓人像、蝌蚪人像、棒形人像和特征明显人像。(2)3~6岁儿童在自画像人物形象性别表现方面存在显著年龄差异,随年龄的增长,越来越多的儿童可以画出性别特征明显的人像。(3)3~6岁儿童自画像中对颜色的使用存在显著年龄差异,年龄较小的儿童倾向于任意用色进行绘画,随着年龄的增长,随意使用颜色绘画的儿童逐渐减少,使用局部真实颜色绘画的儿童逐渐增多。在此基础上本研究提出教育建议:通过绘画作品提升儿童自我概念水平;重视对儿童进行积极客观的评价;重视儿童绘画作品的内在价值。

【关键词】3~6岁儿童;自画像;自我概念

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)06-0033-07

【作者简介】刘凌(1980-),女,辽宁锦州人,沈阳师范大学学前与初等教育学院副教授、硕士生导师,博士;王静竹(1995-),女,黑龙江齐齐哈尔人,沈阳师范大学学前与初等教育学院硕士研究生。

一、问题的提出

绘画是儿童喜欢并经常使用的艺术表达方式。绘画作品中隐含了儿童的潜意识和情感,同时也能反映出儿童自我认知的发展情况。随着儿童对事物的理解能力及绘画能力的发展,其作品蕴含的意义也不尽相同。从前,自画像被认为是对个人形象的刻画,并关注个人的外在特征,强调视觉上对自我形象的复制。如今,自画像并不限定在描绘自我的外貌特征,也可以描绘自我的气质、品德、性格等内在精神,同时,所说所做也可以作为个体的自画像[1]。儿童自画像是儿童对自我特征进行观察后,使用不同的绘画工具,所画的代表自我形象的作品。因此儿童自画像是儿童认识自己并与自己进行交流的非语言性工具[2]。

有关儿童自画像的相关研究较少,以往研究多聚焦在儿童“画人”方面。Thomas等研究发现,3~4岁儿童所绘的人像躯干和头的比值逐渐减小,5~6岁后这一比值才逐渐增大[3]。但王贞琳的研究显示, 4.5~6.5岁儿童在自由绘人的情境下,躯干与头的比值平均为1.30,在此阶段儿童绘的人像躯干稍大于头,这与Thomas的研究结论存在差异[4]。卢凤和刘丹通过“自画像”对中、大班儿童自我概念发展特点进行研究,结果表明中、大班儿童自我概念整体发展良好,且大班儿童自我概念发展状况显著优于中班儿童,同时女童自我概念发展状况显著优于男童[5]。Cockle和Susan研究发现,在创作自画像的过程中,儿童可以表达出对自我和环境的感受,同时儿童也会产生积极的情绪。自画像可以作为儿童到达“目的地”的工具,帮助他们寻找自我、接纳自我、获得爱和力量[6]。Marja将儿童自画像作为儿童在幼儿园的档案记录。这是一种以儿童为中心的记录方法,以评估儿童的想法、观点为目标,同时侧重于儿童的自我评价和反思。通过儿童自画像,可以建立起一座从幼儿园到学校的桥梁,使儿童将自己的发展及学习情况传递到下一个学习阶段,这样就有可能在不同的学习环境中提高儿童学习与生活的灵活性和连续性[7]。

本研究尝试对3~6岁儿童自画像作品进行分析,探索3~6岁儿童自画像的发展特点和规律,以期了解3~6岁儿童的自我发展特点和内心世界。其结论一方面有助于充实3~6岁儿童绘画发展研究的相关理论,为幼儿园绘画教学提供理论支持;另一方面可以根据自画像的反馈,有针对性地促进儿童自我发展。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究从C市A、B两所幼儿园随机抽取120名3~6岁儿童为研究对象。其中,3岁儿童30人(男童 15人,女童 15 人),4岁儿童30人(男童 15 人,女童15 人),5岁儿童30人(男童 15 人,女童 15 人),6岁儿童30人(男童 15 人,女童 15 人)。儿童以“自画像”为主题完成绘画作品。本研究共收集绘画作品120幅。

(二)研究工具

本研究采用作品分析法对120幅儿童自画像进行研究。儿童以研究者给定的“自画像”题目进行绘画创作。研究者随后收集儿童自画像作品,并对其作品进行整理。作品标注儿童年龄、性别、出生日期、绘画日期和绘画主题,以便于对儿童作品进行分析。

(三)研究过程

本研究为儿童准备常用的绘画工具,包括铅笔、水彩笔、油画棒和A4纸,同时告知儿童绘画要求:请你在纸上画一画你自己,这里有很多笔,你用哪支都可以,画好后为这幅画取一个名字。

三、研究结果及分析

(一)人物形象分化情况分析

本研究根据Golomb[8]对儿童绘人形象的划分,将3~6岁儿童自画像人物形象归纳为四类,即无轮廓人像、蝌蚪人像、棒形人像和特征明显人像。

1. 人物形象分类

无轮廓人像即只画出头部特征,没有画出躯干和四肢特征;蝌蚪人像即用一个大圆圈代表头,有时儿童认为这个圆圈包括头和躯干,并在圆圈周围画出四条线代表四肢,或者画出两条线代表腿;儿童利用各种图形和线条绘画人像,即棒形人像;儿童使用多种图形并更加注重细节,通过观察参照物与人像画的相似性,画出形象丰富、特征明显的作品,即特征明显人像。

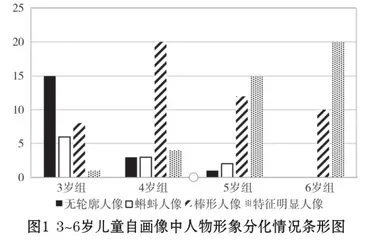

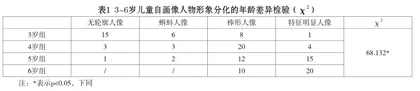

研究表明,3~6岁儿童在自画像人物形象分化方面存在显著年龄差异(χ2=68.132,p<0.05),且随年龄的增长,画出无轮廓人像和蝌蚪人像的儿童显著减少,同时越来越多的儿童可以画出人物特征明显的自画像(见表1、图1)。儿童4岁时所描绘的人物形象出现了显著的变化,即出现了绘画棒形人像的高峰期,随后逐年减少。

2. 无轮廓人像特点分析

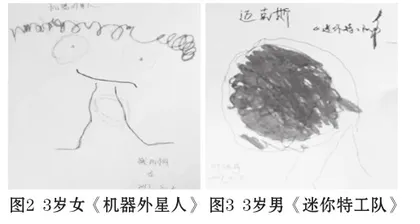

如表1所示,4岁组有10.00%的儿童画出了无轮廓人像,其比率远少于50.00%的3岁组儿童;5岁组有3.33%的儿童画出了无轮廓人像;6岁组儿童未画出无轮廓的人像。如图2、图3(见下页),从作品《机器外星人》《迷你特工队》中可以看出,人像没有头部和躯干,所画的眼部、腿部特征是分散的,无明显轮廓。说明此时儿童的思维处于未分化的阶段,所画出的人物形象也未出现分化。

3. 蝌蚪人像特点分析

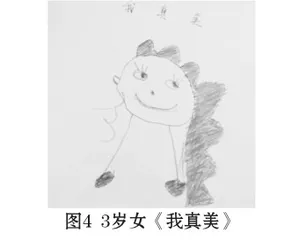

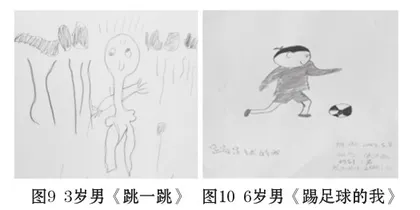

如图4,从一名3岁组女童作品《我真美》中可以看出,尽管成人认为这类形象缺少躯干不足以代表人,但是儿童却不认为缺少身体特征。由于3岁组儿童认知水平和绘画水平有限,3岁组54.55%的儿童画出了有头部和肢体特征的蝌蚪人像,占画出蝌蚪人像总数儿童的半数以上;4岁组27.27%的儿童画出了蝌蚪人像;5岁组18.18%的儿童画出了蝌蚪人像;6岁组儿童未画出蝌蚪人像(见表1)。由图1可知,随着年龄增长,画出蝌蚪人像的儿童逐渐减少。

4. 棒形人像特点分析

儿童4岁时所描绘的人物形象出现了显著的变化(见图1)。3岁组26.67%的儿童画出了棒形人像,这是因为3岁儿童常描绘无轮廓人像,对于棒形人像的绘画能力还在发展中,所以有少部分儿童能够画出特征不全的棒形人像;4岁组66.67%的儿童画出了棒形人像,比其他年龄段人数多(见表1)。如图5, 从一名4岁男童作品(作品中作者就没有写名称)中可以看出,这一时期儿童善于利用各种图形和线条绘画人像,并且人像各部分特征正在逐渐完善。

5. 特征明显人像分析

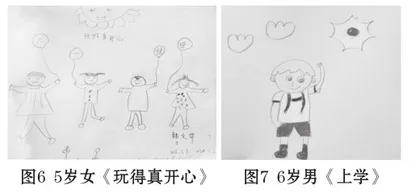

儿童5岁后所绘画的人物形象不再以单一线条为主,他们学会了使用多种图形并更加注重细节,通过观察参照物与人像画的相似性,使得人物的形象丰富、特征明显。本研究将具有头部、五官、躯干、四肢(非单线)、穿衣特征的人像划分为特征明显人像。如图6、图7,6岁儿童的人像画细节、动作和所使用颜色多于5岁儿童。

(二)人物形象性别表现分析

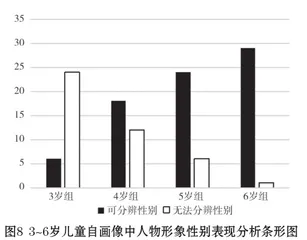

本研究将3~6岁儿童自画像中人物形象的性别表现情况分为两类,即可分辨性别和无法分辨性别,将发型特征不明显、穿着无法区分男女划分为无法分辨性别画像,如图8所示。

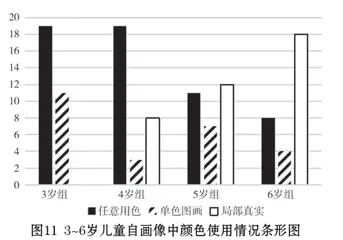

研究表明,3~6岁儿童在自画像人物形象性别表现方面存在显著年龄差异(χ2=42.730,p<0.05),且随着年龄增长,画出可分辨性别人物形象的儿童逐渐增多(见表2,下页)。

在3~4岁儿童自画像中,有83.72%的人物形象的性别无法分辨(如图9、表2,见下页);在5~6岁儿童自画像中,有68.83%的儿童画出了可分辨性别的人物形象,儿童画出无法辨别性别的人物形象的现象急剧减少(如图10、表2)。图10《踢足球的我》,男童会在自画像中为自己画出短裤或者长裤,同时将自己的头发画成短发。另外,女童会给自画像的人物形象画出长长的辫子,并以颜色鲜艳的三角形表示裙子的形象。

(三)颜色使用情况分析

本研究将3~6岁儿童自画像对颜色的使用情况分成了三类,即单色图画、任意用色和局部真实。单色图画即作品中只用了一种颜色进行绘画;儿童在作品中使用的颜色与真实颜色不符且颜色多样,即任意用色;儿童将作品中的某些部位用趋近于现实的颜色表现出来即局部真实用色。

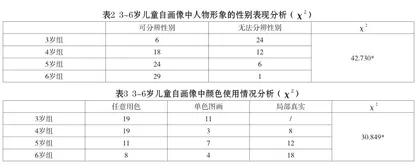

研究结果表明,3~6岁儿童自画像颜色的使用存在显著年龄差异(χ2=30.849,p<0.05),见表3。随年龄的增长,使用局部真实的颜色绘画自画像的儿童逐渐增多,对颜色的使用更加符合实际。年龄较小的儿童倾向于任意用色进行绘画。详见图11。

具体来看,3岁组和4岁组各有33.33%的儿童使用任意颜色绘画自画像,占总任意用色儿童的66.66%; 3岁组和4岁组分别有44.00%和12.00%的儿童使用单色进行绘画,且单一颜色倾向于使用黑色。5岁组和6岁组分别有19.30%和14.04%的儿童使用任意颜色绘画自画像;5岁组和6岁组分别有28.00%和16.00%的儿童使用单一颜色进行自画像绘画。由此可见,随年龄的增长,儿童使用任意颜色绘画自画像的比率逐渐减少;但是使用单一颜色的比率变化不显著。

随年龄的增长,儿童使用局部真实的颜色绘画自画像逐渐增多,3岁组在绘制自画像中未使用局部真实的颜色,4岁组使用局部真实颜色占21.05%,5岁组占31.58%,6岁组占47.37%。可见,对颜色的使用随年龄增长呈现更加符合实际的趋势,这是儿童自我认知发展的表现。

四、讨论