家庭社会经济地位与幼儿问题行为的关系:父母教养方式的中介作用

作者: 罗世兰

【摘要】为探讨父母教养方式在家庭社会经济地位与幼儿内化、外化问题行为间的中介作用,本研究采用问卷法对重庆市5所幼儿园的757名幼儿父母进行调查。结果表明,家庭社会经济地位与幼儿内化、外化问题行为呈显著负相关;专制型教养方式与权威型教养方式在家庭社会经济地位与幼儿外化问题行为间的中介效应显著,且家庭社会经济地位通过专制型教养方式对外化问题行为的影响要显著大于权威型教养方式的影响。专制型教养方式在家庭社会经济地位与幼儿内化问题行为间的中介效应也显著。权威型教养方式与专制型教养方式在家庭社会经济地位与幼儿内化、外化问题行为间的作用路径不同,家长应认识到教养方式对幼儿问题行为的重要影响,采用适当的教养方式,促进幼儿身心健康发展。

【关键词】问题行为;家庭社会经济地位;幼儿;父母教养方式

【中图分类号】G616 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)07/08-0092-05

【作者简介】罗世兰(1991-),女,四川自贡人,西南大学教育学部博士研究生。

一、问题提出

问题行为是指儿童社会化发展过程中产生的偏离常态标准的行为[1],通常分为内化问题和外化问题。早期出现问题行为的儿童在成长过程中更可能出现反社会行为,对个体在青少年、成人期的人际关系和社会能力具有深远影响[2]。家庭社会经济地位与儿童的早期发展密切相关,对儿童的身心健康、认知发展和社会情感发展等具有广泛的影响[3]。当前,我国学前教育发展不平衡不充分,仍然存在“入园难”“入园贵”等问题,家庭社会经济地位低的幼儿可能更难获得良好的教育资源,成长环境也较差,因此更可能出现多种多样的情绪、行为问题。生态系统理论认为,家庭系统对于幼儿早期成长具有重要意义,而家庭社会经济地位作为外层系统的变量,要经过父母教养方式这一微系统变量,才能作用到幼儿身上[4]。父母教养方式是指在日常家庭生活中以亲子关系为中心的,父母对子女进行抚养和教育时所传达给子女的态度以及由父母的行为所表达出的情感气氛的集合体,显示了亲子互动的性质,具有跨情境的稳定性[5]。研究表明,父母教养方式与幼儿问题行为密切相关[6],童年期不良教养方式是个体日后罹患精神和心理疾病的重要影响因素[7]。

综合梳理以往关于家庭社会经济地位、父母教养方式与孩子行为问题的诸多研究,笔者发现:这些研究大多数以青少年为研究对象,分别探究家庭社会经济地位和父母教养方式对青少年问题行为的影响,家庭社会经济地位与父母教养方式作为家庭系统中的重要变量,对幼儿问题行为的共同作用机制仍有待探讨。另外,研究发现即使相同的环境变量对青少年内化问题和外化问题的影响强度也不尽相同[8],不同父母教养方式在家庭社会经济地位和幼儿内化、外化问题行为间的中介路径是否相同也需要探讨。因此,本研究假设:父母教养方式在家庭社会经济地位和幼儿问题行为间存在中介作用,且家庭社会经济地位、父母教养方式对幼儿内化和外化问题行为的作用路径不同。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用随机抽样法,在重庆市潼南区选取5所幼儿园,共发放问卷800份,回收有效问卷757份,有效回收率为94.6%。其中小班幼儿207名,中班幼儿204名,大班幼儿346名,男女比例相当。

(二)研究工具

1. 家庭社会经济地位

一般而言,研究者把家庭收入、父母受教育程度和父母职业三个变量来作为衡量家庭社会经济地位的指标。其中,对于职业的分类,参照师保国和申继亮的研究[9],将父母职业划分为五个等级。将父母的受教育程度,分为六个等级水平:①小学及以下;②初中;③高中/职高;④大专/职专;⑤本科;⑥研究生。将家庭年收入设为六个等级水平: ① 5000元及以下;②5001~15000元;③15001~30000元;④30001~60000元;⑤60001~100000元;⑥100000元以上。

2. 父母教养方式问卷

采用修订版的教养方式与维度问卷[10]。该问卷共计31题,包括权威、专制、纵容三个维度,在本研究中选取权威教养和专制教养两个维度,共26个题目。从“从不这样”到“总是这样”分别计1~5分。本研究中权威型教养方式内部一致性系数为0.88,专制型教养方式内部一致性系数为0.85。

3. 长处和困难问卷

长处和困难问卷由古德曼(Goodman)编制[11],包括困难部分和长处部分,共有25个项目,按0~2三级评分,其中第7、11、14、21、25题为反向计分。本研究采用父母版中的四个困难分量表,并以情绪问题和同伴交往问题作为内化问题指标,品行问题和多动注意不能作为外化问题指标,本研究中问题行为的内部一致性系数为0.64。

(三)施测程序和数据处理

本研究所有问卷作答对象均为幼儿家长,由班主任教师向家长发放,隔天统一收回。为保证问卷完成质量,要求班主任教师统一向家长说明问卷填写指南和注意事项,作答家长要能正常读写,对孩子情况比较熟悉。

(四)数据处理

采用SPSS19.0和MPLUS7.2进行统计分析。

本研究所有变量的测量均由幼儿家长完成,可能会存在共同方法偏差,因此采用单一因子检验法对共同方法偏差进行检验[12]。结果显示,未旋转的情况下共提取了14个主成分,第一个主成分解释了总方差变异的14.14%,小于40%的临界值,可认为本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

三、研究结果与分析

(一)家庭社会经济地位、父母教养方式和幼儿内化、外化问题行为的相关分析

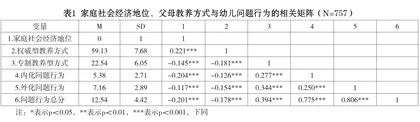

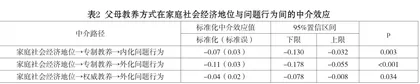

对家庭社会经济地位、父母教养方式、幼儿内化、外化问题行为进行相关分析,具体结果见表1。结果表明,各个变量之间均存在显著相关关系,幼儿内化、外化问题行为与家庭社会经济地位、父母权威教养方式呈显著负相关,与父母专制教养方式呈显著正相关。

(二)中介效应分析

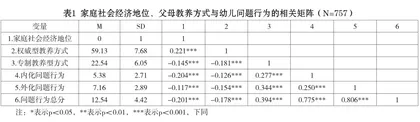

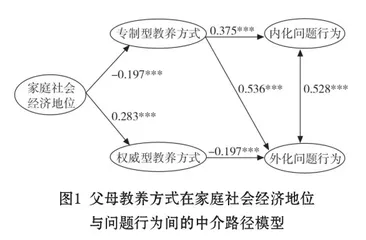

采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法(设置1000次重复取样和95%的置信区间)建立结构方程模型检验父母教养方式在家庭社会经济地位和幼儿问题行为间的中介效应,并检验中介效应显著性[13]。首先,检验模型的直接效应,结果显示模型拟合良好,χ2=42.943,df=11,χ2/df=3.903,RMSEA=0.062(90% CI:0.043;0.082),CFI=0.959,TLI=0.921,SRMR=0.043,表明家庭社会经济地位对幼儿内化和外化问题行为具有直接效应。接着,加入权威型教养方式和专制型教养方式作为中介变量进行路径分析。结果表明数据拟合结果良好:χ2=188.846,df=56,χ2/df=3.372,RMSEA=0.055(90% CI:0.046;0.064),CFI=0.947,TLI=0.926,SRMR=0.053。图1显示了带有标准化路径系数的中介模型图,表2显示了间接效应的结果,若中介效应平均估计的 95% 置信区间(CI)不包括0,则此中介效应在0.05的水平显著[14]。结果表明,加入中介变量后,家庭社会经济地位对幼儿内化、外化问题行为的直接效应不再显著,专制型教养方式在家庭社会经济地位与内化、外化问题行为间的中介效应均显著,间接效应占总效应的72.8%;权威型教养方式仅在家庭社会经济地位和外化问题行为间的中介效应显著,占总效应的35.4%。

进一步设置辅助变量来考察权威型教养方式和专制型教养方式在家庭社会经济地位和幼儿问题行为的对比中介效应[15],结果表明,专制型教养方式在家庭社会经济地位和幼儿外化问题间的中介效应显著高于权威型教养方式(β=-0.179,Boot CI=-0.367,-0.034),而专制型教养方式在家庭社会经济地位与幼儿内化、外化问题行为间的中介效应不具有显著差异(β=-0.009,Boot CI=-0.110,0.090)。

四、讨论

本研究表明,家庭社会经济地位与幼儿内化、外化问题行为呈显著负相关,即家庭社会经济地位越高,儿童的问题行为越少,这一结果与以往的研究结果是一致的[16][17]。高社会经济地位是学前儿童发展的一种保护性因素,有助于儿童的身心健康发展[18],低家庭社会地位对儿童的身体健康、认知发展、情绪适应和行为问题等都有重要影响[19]。有研究指出,学前教育对个人一生的持续发展具有重要影响,而学前教育的价值发挥受到家庭资本因素的调节,家庭的文化、经济和社会资本会减弱学前教育的积极作用,加重教育不均等现象[20],低家庭社会经济地位的幼儿可能缺乏优质的学前教育资源,身心发展受阻,出现问题行为、适应不良等,对其后续发展产生不利影响。

专制型教养方式在家庭社会经济地位与内、外化问题行为间的中介效应显著;权威型教养方式仅在家庭社会经济地位和外化问题行为间的中介效应显著。在家庭社会经济地位中,父母受教育水平和职业等因素不仅表现为自身能力和技能方面的差异,也表现为父母对待子女的教养方式和行为[21]。也就是说,家庭社会经济地位高的父母不仅拥有更多的物质资源,对子女也能给予更多情感资源,如在与子女互动过程中表现出温暖与接纳的情感态度、民主与说理的教养行为,同时能够恰当地控制技巧并给予子女充分的自主性,进而培养其自我独立,发展出良好的品质;低家庭社会经济地位的父母精力主要集中在满足家庭基本生活需求方面,不能为子女提供较多的物质支持和情感支持[22],在亲子关系和教养行为方面产生更大压力,表现为低温暖、严厉惩罚等消极教养行为增多[23],这会导致儿童出现内化、外化问题行为。另外,家庭压力理论认为,低家庭社会经济地位的父母通常更为专制,更多使用控制和惩罚策略,进而给儿童发展造成不利影响[24]。而专制型父母对子女的教养方式包含身体惩罚、言语责骂和无理由惩罚,强调绝对的控制和服从,相比权威型的父母,他们更显冷漠、缺乏温暖,儿童在专制型父母的教养方式中受到心理控制,容易表现出焦虑、退缩、反叛和攻击等适应性问题[25]。家庭社会经济地位与父母教养方式作为家庭系统的重要变量,二者并非孤立的,家庭社会经济地位通过父母教养方式的中介作用对幼儿的内化、外化问题行为产生重要影响。

此外,与权威型教养方式相比,专制型教养方式在家庭社会经济地位与幼儿外化问题行为的关系中发挥更强的中介作用,由此可见,就家庭社会经济地位对幼儿外化问题行为的影响而言,父母专制型教养方式对幼儿问题行为的危害性影响大于权威型教养方式的保护性作用。依恋理论认为,父母教养方式影响孩子的依恋风格,冷漠拒绝的教养方式使孩子无法与父母形成安全、支持的情感联结[26],这种不安全的依恋更易发展出人际关系的不安全模型,增加青少年问题行为的风险,尤其是品行问题和多动问题等外化问题行为[27]。以往研究也证实了父母冲突、父母情绪对幼儿内化、外化问题行为影响机制的差异[28],这提示我们在家庭系统层面探讨父母因素对于幼儿不同问题行为的影响,尤其是对幼儿问题行为进行干预时,要根据其内在作用机制的不同而采用不同的干预方案和手段。

五、教育建议

本研究结果证明了父母教养方式,尤其是专制型教养方式对于幼儿外化和内化问题行为的重要作用,为家长提供了重要的教育启示:无论家庭社会经济地位如何,父母在日常的教育和生活中,若采用专制责骂、严厉干涉等专制教养方式,则易于引发子女的问题行为,不利于其身心健康发展;而父母采用权威型教养方式,则可以促进幼儿社会能力的发展,降低幼儿出现问题行为的可能。