集体教学活动中低参与型幼儿的特点及原因分析

作者: 孟婉秋【摘要】实践中发现有些幼儿在集体教学活动中参与度较低,注意力不集中,缺乏积极的情感投入,只能消极被动地回应教师、同伴的互动。幼儿参与集体教学活动的水平对学业成就有重要影响,贯穿其从幼儿园到高中的整个过程,因而有针对性地研究集体活动中低参与型幼儿具有重要的现实意义。本研究通过教师提名及实地观察了解选取上海市某幼儿园大班年级组的7名幼儿作为研究对象,将基本能力测验与教师访谈相结合,对低参与型幼儿的能力特点和原因进行深入分析。研究发现,低参与型幼儿可分成三类:压力易感型、能力偏弱型和思维偏离型。三类幼儿由于心理和能力特点不同,在集体活动中的表现有明显差异和各自的发展空间。本研究在观察、评估、总结低参与型幼儿各自特点和优势的基础上,提出灵活的教育计划和目标。

【关键词】集体教学活动;低参与型幼儿;原因分析

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)10-0034-06

【作者简介】孟婉秋(1994-),女,安徽亳州人,上海师范大学天华学院学前教育学院助教,硕士。

一、问题的提出

一次,与几位幼儿园教师的聊天,引起研究者的兴趣。几位教师在提到班里有个别幼儿集体教学活动中参与度较低的时候,有的说:“你表面上看上去,都是差不多的,但是你如果提一个问题的话,马上就会有小朋友举手,他就是不举手的。”有的说:“他的发言频率没有别人高。”有的说:“他不干扰别人,举手次数较少,点名也能说出来,存在感很低。”除“举手次数较少”这一行为之外,这些幼儿在集体教学活动中注意力不集中,容易游离;缺乏积极的情感投入,只能消极被动地回应教师、同伴的互动。幼儿参与(Children engagement)源自学生参与(Student engagement)在学前教育阶段的运用。我国学者原晋霞(2008)将幼儿参与定义为“幼儿在教学过程中所产生的行为、思维、情感卷入与浸入的行为,或者指幼儿在教学过程中生理和心理能量的投入”[1]。因此,幼儿参与集体活动不仅表现在行为上,还包括认知和情感的卷入[2]。

影响幼儿参与的因素是多方面的。如能力较弱的幼儿处在较低的参与水平或不参与的时间更长[3]。幼儿的气质类型会影响幼儿投入,继而影响幼儿的学业成就(尤其在幼小衔接时期)[4]。然而,正如维果茨基强调的那样,儿童参与课堂任务和活动不能孤立于社会关系之外。Coelho等人的研究表明,教师的情感支持和课堂管理对幼儿参与有积极的预测作用[5]。课堂中的社会因素(例如与同龄人和教师的互动、谈话,观察他人以及同伴和教师的存在)也会影响幼儿参与[6]。

幼儿参与与学习、发展(包括当下和纵向的发展)和入学准备能力的提高密切相关[7][8]。参与课堂任务和活动可以支持幼儿行为调节的发展,积极参与任务和活动的幼儿有更好的注意力和自控力[9]。长远来看,幼儿参与学习的水平对学业成就有重要影响,贯穿其从幼儿园到高中的整个过程[10]。因而有针对性地研究集体活动中低参与型幼儿具有重要的现实意义。

已有的研究大多以班集体为单位调查幼儿参与的现状,且大多在西方文化背景下进行,国内还鲜有针对个别低参与型幼儿做深入调查的实证研究。基于此,本研究将采用深度访谈和测评的方式,探讨低参与型幼儿的问题表现,深入分析幼儿在集体活动中参与度低的原因。

二、研究方法

(一)研究对象

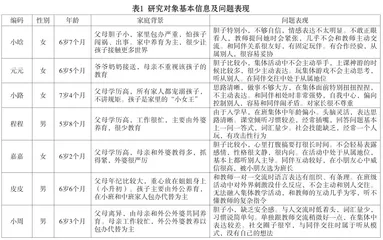

本研究在知情同意原则的基础上,选取上海市某幼儿园大班年级组,由5名大班教师提名教师心目中在集体教学活动中的低参与型幼儿。结合教师访谈和实地观察了解,本研究最终选取每个班级1~2名幼儿,共7名幼儿作为研究对象。研究对象的基本信息及问题表现见表1。

(二)研究方法

1. 访谈法

通过访谈教师了解被提名的幼儿在集体活动中的具体表现,总结出教师心目中低参与型幼儿的特点。

2. 测评法

本研究对研究对象使用许双双(2017)[11]所设计的生态测验工具进行测验,以分析研究对象的基本能力。该测验贴近儿童的日常生活,包含任务能力、故事能力、人际互动能力三大基本能力的测验,可以较为全面地评估提名幼儿的基本能力组成。

其一,任务能力:包括听指令和指令后的应答行动、任务完成过程中的动作条理性和伴随整个任务过程的目标意识和监控能力。

其二,故事能力:包括看图编故事时的画面思维加工、故事感和冲突情境感知。

其三,人际互动能力:从简单的动作互动配合,到对话能力,再到更复杂的观点采择①。动作互动配合包括轮流动作和动作互动反应;对话能力包括对话时的眼神互动、身体朝向、连续对话、群体中的对话能力等。

本研究邀请2位心理学研究者根据评分标准为测验评分。2位评分者评分的相关分析结果显示斯皮尔曼相关系数为0.979(p<0.01),说明两位学者评分一致性系数高,评分可靠。

(三)数据分析

本研究采用 SPSS23.0对7名研究对象的生态测评结果进行方差分析,调查研究对象的基本能力是否存在差异。

在此基础上,研究者结合常模数据进一步进行聚类分析,将研究对象的基本能力定位到不同类别。

三、研究结果与分析

(一)教师关于低参与型幼儿的意义建构和评价标准

访谈显示,在教师心目中积极投入课堂的幼儿是积极主动发言,语言表达完整,有条理,能自信主动地发起游戏、协调他人、解决问题的幼儿。

教师心目中低参与型的幼儿有以下特点:(1)不轻易表露情感;(2)上课容易游离,不主动举手发言;(3)不主动和教师、同伴交往,在同伴交往中居于从属地位;(4)胆子小,不够自信;(5)习惯说简单句。

(二)低参与型幼儿的基本能力分析

1. 研究对象生态测评表现分析

在生态测评过程中的观察发现,7名研究对象都能听从教师的指令并做出正确的应答行为。在看图编故事的过程中,有些幼儿能够就图片展开丰富的想象,说出图片上没有的情节,并有丰富的人物对话,不仅能够感知到隐含的人物冲突,还能够给出合理的解决策略。有些幼儿只能简单地根据图片已有的内容叙述故事或点状描述图片中的事物,故事无明显逻辑,情节单薄,感知不到图片中的冲突情境。在测评观点采择能力的“奇怪故事测验”中,有些幼儿不但能判断故事的真假,还能说出正确理由。有的幼儿无法判断故事的真假,只能理解故事表面的只言片语。

2. 研究对象生态测评结果聚类分析

为了验证施测过程中观察发现的不同状态水平,进一步分析幼儿的能力,本研究采用聚类分析技术分析幼儿的生态测评结果。为对儿童的水平有更清晰的定位,本研究选用了许双双(2017)研究所采集的常模数据进行比较②。在该研究中已将儿童分为适应不良、适应中等与适应良好三种水平,常模数据包括10名适应不良的幼儿、10名适应中等的幼儿及10名适应良好的幼儿,同本研究的7名被试幼儿,一共37名。

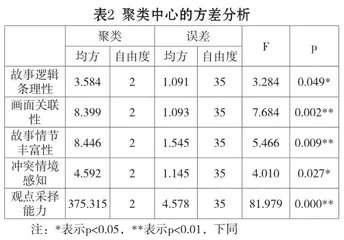

对37名幼儿的生态测验的各维度得分进行聚类分析,得出A、B、C三个类别,每个类别人数分别为:15人、17人、5人。通过方差分析表明,在故事逻辑条理性(p<0.05)、冲突情境感知(p<0.05)上存在显著性差异;在画面关联性(p<0.01)、故事情节丰富性(p<0.01)、观点采择能力(p<0.01)上存在极其显著性差异(见表2)。

将聚类分析归纳的A、B、C三类幼儿有显著性差异的部分进行LSD事后多重比较,比较结果见表3。

由表3可知,A类幼儿的思维加工能力(故事逻辑条理性、画面关联性)和冲突情境感知能力方面明显高于B、C类幼儿,B、C类幼儿的思维加工能力(故事逻辑条理性、画面关联性)和冲突情境感知能力方面无显著性差异。A类幼儿的故事情节丰富性能力明显高于B类幼儿,与C类幼儿无显著性差异。在观点采择能力方面,A类幼儿显著高于B类幼儿,B类幼儿显著高于C类幼儿。

综上,A类幼儿各个方面的能力都比较强,B、C类幼儿的思维加工能力、冲突情境感知能力和观点采择能力方面较弱。C类幼儿在故事情境丰富性指标上与A类无显著性差异,但观点采择能力弱,显著低于A类和B类幼儿。值得注意的是,C类幼儿仅占总人数的13%,数量较少,比较特殊。在本研究的7名研究对象中,小晗、嘉嘉属于A类幼儿,程程、元元、小路和小周属于B类幼儿,皮皮属于C类幼儿。

四、低参与型幼儿的特点及原因分析

下面是对研究对象的分类、特点及原因分析。根据生态测评、聚类分析结果,结合教师访谈提供的信息,本研究将7名低参与型幼儿分为3类,分别为:压力易感型、能力偏弱型和思维偏离型。其中,3类幼儿既有共同特点,又有差异。

(一)低参与型幼儿的共同特点

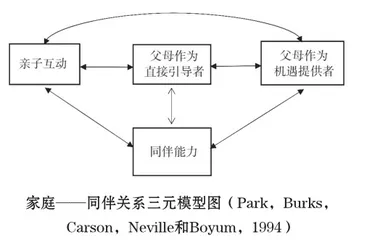

根据教师访谈提供的信息,研究对象的同伴交往能力都比较弱,或处于从属地位,或非常强势。教师认为家庭教养方式是主要原因。交往能力弱的幼儿的家庭教养方式往往为放任型或包办、溺爱型。这可以用家庭——同伴关系三元模型来解释(Park,Burks,Carson,Neville和Boyum,1994)[12](下见图)。

该模型认为父母可以作为直接引导者、教育者或咨询者的角色对儿童产生影响,在儿童应对新的社会情境时提供建议,调整儿童在社会接触与认知经历方面的机会。父母组织儿童所在的家庭环境及安排儿童与同伴和其他社会化动因交往接触的方式。因此,如果家庭中亲子互动方式不良,养育者不重视对儿童社会化发展的引导,会对幼儿的社会交往能力产生不利影响。

(二)三类幼儿的不同特点及原因分析

1. 压力易感型幼儿

成员:小晗、嘉嘉

特点:思维加工能力强,语言表达丰富。班集体教学活动中容易紧张受压,不会轻易表达情感。

原因分析:生态测评结果显示,小晗和嘉嘉各个方面的能力都比较强。结合教师访谈提供的信息,压力易感型幼儿低参与形成的原因为:(1)幼儿尽管能力较强,但由于性格内向,胆子小,在集体中更容易紧张、焦虑,因此在课堂上不敢主动回答问题、展现真实的自我。(2)家庭中父母期望高、抓得紧,导致幼儿回答问题时集体的关注和教师的评价会给其带来心理压力。幼儿害怕出错,逐渐地在这种压力中失去主动发言的勇气,从而选择退缩。

2. 能力偏弱型幼儿

成员:程程、元元、小路和小周

特点:语言发展落后于班级其他小朋友,语言能力弱,语言表达以简单句为主。集体教学活动中不能沉浸于课堂教学活动中,经常游离在外。回答问题时思路不清晰,造成表达不通顺。人际互动能力差,社交、生活圈子窄。

原因分析:生态测评结果显示,4名幼儿的思维加工能力、冲突情境感知能力、故事情节丰富性能力和观点采择能力较弱。结合教师访谈提供的信息,能力偏弱型幼儿低参与形成的原因为:(1)家人包办溺爱,或者放任不管。包办溺爱型教养方式经常轻易满足幼儿的需求,导致幼儿缺乏积极思考、表达的习惯和移情能力,影响幼儿的主体性发展。放任不管型教养方式表现为父母及祖辈轻视对幼儿的教育,缺乏和教师的有效沟通。家庭环境忽视营造认知刺激氛围,导致幼儿的学习机会较少,无法通过实践练习提升能力。(2)同伴互动少,无法通过同伴交往学会观点采择,易自我中心。(3)家庭不重视语言方面的培养,与幼儿的对话以简单句为主,儿童文化资源和活动贫瘠,如绘本、故事、亲子阅读、亲子游戏等。(4)幼儿参与活动的内在动机不够强烈,在集体教学活动中注意力不集中,常常游离在外。