城市体验的三种可能

作者: 张云亭

近年来citywalk成了最受年轻人喜欢的休闲活动之一。远离购物中心和冰冷的现代新建筑,老城区建筑的多样性、新旧历史的交替,以及居住在这些社区中的人的生活本身都是人们在城市中漫步时渴望观察到的部分。不过,对老街区的喜爱常常会导向一种单调的消费和观光模式,而不满足于此的建筑师和艺术家们,希望能为城市提供新的内容和价值。抱着对城市空间体验其他可能性的追寻,本刊搜寻到以下3个有趣案例。

老街区的沉浸式漫步

“Oh!OpenHouse”是一个独立艺术组织,为了让人们能在博物馆或画廊外接触艺术和新加坡传统,它选择在私宅和未被充分利用的公共空间里策划艺术漫步和展览。《新世界尽头》是Oh!OpenHouse旗下的第一个长期体验展。策展人虚拟了一段对话,以此帮助参观者沉浸于城市的历史与文化中。

故事以新加坡第一个游乐园新世界游乐场和1986年新世界饭店倒塌事件为背景,参与者追随着男主角Kiran和女主角Rosa的脚步感受该街区几十年间的变化,有一种穿越时间却共享空间的亲密感。

除了讲述新加坡的故事和生活记忆,Oh!OpenHouse操刀的这一场虚构的展览实在称得上设计精妙:听着耳机中Kiran的娓娓道来和歌舞升平的音乐,跟随和着步调的拍子拐入实龙岗路,在看到作为遗迹保留的游乐园拱门那一刻,想象和现实完美地重叠在了一起,也模糊了现实与虚幻之间的界限。

沉浸式叙事最大的亮点是连贯而身临其境的体验,着重从声、行、视甚至气味等多重感官的细节描绘,要符合情境还要相互呼应。在两家印度餐厅间找到楼梯后,参观者会步入经过细致考证、如同舞台装置般的四楼公寓:通过三凤海棠粉、Optima打字机和《WingsGreatest》专辑的磁带,参观者可以一睹Kiran和Rosa曾在这里生活、欢笑或哭泣的证据。也难怪“仿佛身处王家卫的电影中”是Oh!OpenHouse的主理人AlanOei最珍视的评价—站在一片喧嚣繁华中,听着这段只讲给自己的故事。

1986年的新世界饭店倒塌事件被认为是新加坡在“二战”后发生的最惨烈的悲剧,Kiran和Rosa的故事也在这场悲剧中戛然而止。灾难发生一年后,新世界游乐园关闭,然后被出售、重建—被国家进步项目吞并后,无论是酒店还是游乐场,新世界不复存在。“新加坡是一座变化不等人的城市,即使你留在这里,也会变得无足轻重。”Kiran的感怀加重了这种无能为力的失落感,也为整个故事增添了念念不忘的痴迷。

新世界饭店所在的新加坡惹兰勿刹(JalanBesar)老街,是一个在主流叙事中不受重视的区域。说起创作初衷,AlanOei希望更多人看到新加坡的心脏地带①的故事,“每当提到新加坡,人们会想到滨海湾花园、樟宜机场和市中心,除此之外其他的一切都不重要,即使在电影和电视中,展示心脏地带的时候,具体是哪个街区也并不重要……所以我认为,Oh!OpenHouse正是为了让人们能更深入地了解不同的街区和不同的故事。”《新世界尽头》在运营3年后宣告结束,但它留下了一个值得继续深思的问题:我们需要怎样的城市体验?

适合全年龄段的空间

当千篇一律的封闭空间和标准商业不再具有吸引力,士绅化也不是唯一的出路时,按照使用者的生活时间来分配空间的使用,或许是一个可行方向。全龄(全年龄段的活动群体)社区这种新的空间体验设计也由此诞生。这种更社会性观察所带来的空间改革,不但把建筑重新还给了使用主体,也避免了城市逐渐只剩下消费和观光体验。

日本建筑师山崎健太郎在建造“52间缘边”,即廊台长屋老年日间照护中心项目时,就把全龄互动作为目标。项目委托人石井是一个有着多年照护经验的公益人,希望从使用者的日常生活出发,而不是护理人员的逻辑实践晚年护理的工作。

千叶县的八千代市曾因地理位置优越(距东京市中心仅30公里)成为大型集合住宅区开发热点。廊台长屋毗邻沿河住宅区的米本团地—1960年代建造,有3000多套住宅。然而随着人口老龄化加剧,养育子女的家庭面临着双职工家庭、单亲家庭等导致孩子和老人独自吃饭的问题。

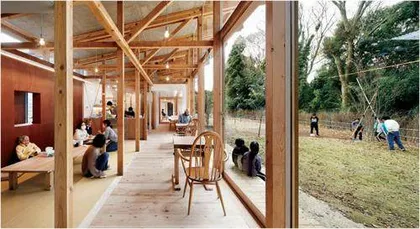

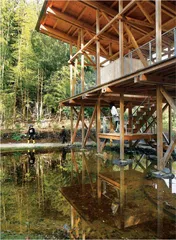

廊台长屋作为一个倡导代际互助的老年日托服务中心,位于八千代市的北面,是幢约4.5米宽、约50米长的狭长长屋。除了独立房间、供休息的榻榻米房和浴室,长屋内还包含了共生咖啡厅、寺庙学校、儿童食堂和托儿所等综合设施,结构上则通过小墙和小体积空间阻断巨大结构带来的不适感,创造小而散落的人性化空间。

朴实无华的木结构预设了不下5种进入开放式长屋的方式,还为毗邻的米本小学专门铺设了小路。山崎健太郎希望以“通过建筑记住我们忘记的东西”为建造目的,复合功能空间能增加当地居民与老年人和儿童之间无障碍的接触,研究对痴呆症、早发性痴呆症和高级脑功能障碍的理解和变化,以及为儿童建立多代互助的空间。在这里,衰老不会与城市日常割裂开来,还能帮助年轻的双职工父母照看放学后无处可去的孩童。该项目不仅被日本国土交通省选为“支持百岁生活时代的生活环境开发模范项目”,还获得了2023GoodDesignAward、2024AmmodoArchitectureAward等关注社会议题的设计和建筑奖项。

女性视角下的新空间

除了全龄社区,女性视角对空间的需求在城市中也常常被忽略。

现代建筑的鼻祖柯布西耶的“模度”(Modulor)理论是以1.8米高的伦敦(男性)警察为建筑的核心尺度,造就了近百年来行业内强制性的约定俗成。但自1980年代以来第二女权主义兴起,源自女性视角的空间思考开始浮出水面。譬如活跃于1981年至1991年的女性建筑师团体Matrix曾写过一本《空间制造》(MakingSpace),从女性的角度解读和阐述城市空间中的“不正义”,不仅仅揭示了性别关系,还讲述了它如何与资本主义经济的更广泛结构相交叉:“我们不认为我们周围的建筑是压迫女性的阴谋的一部分。它们是从其他优先事项发展而来的,特别是利润动机。”

南非德班的沃里克路和布鲁克街市场是这个城市45万通勤者上班的必经之路。而喂饱这群通勤者的,是市场内超过8000名的非正规商贩,她们绝大多数是女性,在烹饪的油烟、汽车尾气和嘈杂的噪音中熟练地煎着鸡蛋香肠,或为食客打包羊肉咖喱和豆咖喱,而不少新生儿和蹒跚学步的儿童也被他们的母亲带到了这里。

在快速城市化的世界里,全球61%以上的就业人口(根据国际劳工组织2018年数据约为20亿人)②依靠非正规经济中的工作维持生计,许多幼儿在无法保障安全、清洁、适当的早期教育和母亲的亲密接触(母乳喂养)的环境中成长。德班这群女性小贩有不少是各自家庭唯一的收入来源,平衡工作与照顾孩子的难度对她们而言比在正规部门工作的女性更为严峻:作为经济不发达地区劳动力市场的弱势群体,她们没有产假或福利,被迫带着孩子上班,还要面对街头噪音、流动人群和基础设施的欠缺(比如干净的厕所和没有防护的硬质台板等)。

“沃里克路和布鲁克街市场儿童保育设施”(WarwickJunctionBrookStreetChildCareFacility)是一个十分简单的项目试点,仅仅是把菜市场内空置的一处空间设置成保育室,但它的意义绝非普通—它为该区域数千名身兼母职的非正规商贩提供她们负担得起的、安全方便的儿童保育服务。

该项目由非营利组织AsiyeeTafuleni牵头,与市场内的母亲共同设计,把市场中未被充分利用的空间改造成更为安全、可供6到8名6个月至3岁儿童使用的临时托儿设施。此外,7名非正式工作的母亲参与了专业的育儿培训计划,以获得专业从业资格,轮班照顾这些儿童。孩子们可以在受过培训的看护人员的监督下参加合适的活动,同时与母亲保持密切联系。沃里克路和布鲁克街市场儿童保育设施获得了2024AmmodoArchitectureAward的地方规模奖(LocalScale)和1万欧元的奖项支持。这笔资金将被用于改造更为完善的托儿设施:过滤市场内的环境危害,补充能刺激儿童发育的游乐设施,让他们有更好的人生开端。

在菜市场成为年轻人citywalk新地标时,也许可以同时融入这些新的社会视角去观察。