当世界的水手,回到潮人码头

作者: 朱英豪

潮州,临近蛇年春节的一天,我正从开元寺回旅店,收到柏麒发来的微信,邀请我参加他们的观潮十周年庆祝活动。他发来一个考察路线图,一个线头,连缀起榕江两岸东湖、葛洲、新旧汕头的4个海员俱乐部。

我和柏麒结缘于水手计划赞助基金。当我在国内重走李希霍芬之路,他去往越南,探寻潮汕华侨在海外留下的老房子。这也是他目前的博士研究项目的一部分—以建筑学为脉络,重新审视过去三百多年潮汕人在全球各地留下的历史与文化痕迹。万没想到的是,这一次,来自他故乡的水手,成了我的考察对象。

观潮是一家专注于电影媒介的非营利机构,致力于“潮汕世界”的挖掘建造和“世界潮汕”的游走串联。陈柏麒和搭档、他的高中同学陈功铭,是这个机构的两位发起人。

如何理解潮汕世界和世界潮汕?以这次活动的主办地东湖村为例,这个侨乡2024年的常住人口只有6000人,但旅外乡亲高达1.3万人,分布在东南亚和美英荷加澳等国。类似的数字可以放大到整个潮汕民系:中国内地讲潮汕话的人口数量和海外相当,差不多都是1500万。海外自有一个新潮州。

“在潮州,海禁与反海禁的斗争,几乎与整个明王朝相始终”①。经历过18至19世纪以来的两次海外“过番”高潮,海外潮人如今分散在东南亚和全球各地,开枝散叶。

“19世纪初,往返于中国和暹罗的船只上,水手都是潮州人。那时候,一艘载重8000担的戎克船需要90名水手。水手没有工资,但他可以获得7担的贸易货物量。哪怕是最底层的水手,也可以学着成为这个行业的合伙人。”梅利莎·麦柯丽在《遥远的海岸》里写道。

从这句话里,可以解读出那个年代为何类似东湖、葛洲这些靠海吃饭的乡村会有这么多海员,以及过番成事的可能。某种程度上看,潮汕人走向世界,是以水手这个身份开始的。

坐落在澄海的“岭南第一侨宅”陈慈黉故居,向我们默默讲述了一个潮汕水手成为泰国首富的成功史。1840年,陈慈黉的父亲、15岁的前美村村民陈焕荣前往樟林港,在货运公司找到了一份水手的工作,这家公司的船只往返汕头附近沿海与东南亚之间。十多年后,当陈焕荣用攒下的银元在香港成立了一家名叫乾泰隆的小行号时,不会想到自己为陈氏家族开创了一个横跨东南亚的商业帝国。

华南师大的陈椰这几年有些“不务正业”,忙着修祖宅、张罗火帝庙祭祀。在观潮分享活动中,他特别介绍了自己家族下南洋的历史。樟林港是红头船的故乡,在火轮船抵达之前,这里是东南中国继广州后最大的贸易港口。

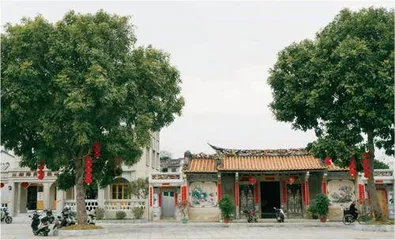

观潮音乐会原计划在严氏家塾举办,严福添是这家祠堂最大的出资者。汕头开埠后,严福添像很多东湖人一样,乘着红头船出海谋生,成为一名水手。他后来当上了香港一家船务公司“丰庆轮”的水手长。回东湖老家造别墅时,他把丰庆轮图案画在了照壁上。

漫步在东湖村,会在街头巷尾看到很多空置的别墅洋房,大多都是华侨遗留下来的。改革开放之后,这些乡侨终于可以回来探亲,其中有很大一部分是海员。村里于是盖起了海员俱乐部,用作招待这些回乡探亲的华侨。

一山之隔的葛洲村除了拥有众多华侨海员,还被卷入了1980年代的香港电影新浪潮。因为水墨画般的村景,它被选为导演严浩、张婉婷拍摄《似水流年》《八两金》的取景地。刚刚建起来招待回国海员的俱乐部,也成了斯琴高娃、张艾嘉、洪金宝等艺人下榻之所。

前年的盛夏观潮期间,严浩被请回来故地重游。四十年一晃而逝,“他表面上乐呵呵,说这里变化不大啊,但一到开机的天后宫就哭了。”柏麒回忆说。他们还偶遇了村里一个八十岁的老婆婆,老人家还记得当年陪顾美华淋的那场雨,留着当年洗刷的一口铁锅(道具)。

也是平生第一次,我从书本之外,从一位村口巷子里走过来的普普通通的老人的嘴里听到“安南”(越南)这个词。

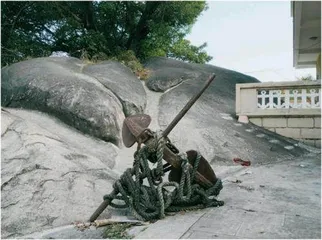

我们在葛洲参观的最后一处“船员古迹”便和安南有关。这座建于1933年的精致洋楼取名“训庭别筑”,业主陈训庭,在汕头、西贡、香港等地为停泊船只提供轮船配餐服务,俗称“交菜馆”。这座“叠楼”结合了潮汕“四点金”传统建筑格局与法国殖民地巴洛克装饰风格,风格独特。边上还有一块3000大洋买下的巨大海石,上书“陈宅己石”作为私界标志,叹为观止。

已经无法考证,陈训庭当年的交菜馆里最受船员们喜欢的菜肴是什么。为了招待“家人”,无论是乡宴还是短片放映,观潮都把节目设计成“两头甜”,讨个吉利。百人乡宴的最后一道菜是晶莹剔透的东京丸,取自潮汕特产竹薯,据说东湖的最佳。甜味倒是老旧汕头港的特色,过去的潮糖,后来的太古糖,曾经都是这里最大宗的贸易产品之一。

观潮人的好客之道,乡宴大厅里的热闹,让我想起了翟理斯一个半世纪前在这里的遭遇。1877年,这位协助发明了威妥玛拼音(由此发展出邮政拼音,比如汕头是Swatow)的英国汉学家,从汕头沿韩江出发,前往广州。第二天晚上,他看到韩江上船火通明,不免心生落寞之情。

“这些游舫涂成蓝色,从船上传出的吉他声和木制的中国乐器声交织在一起。没有任何友好的缝隙或半开的门能让我们参与其中。显然,狂欢已经开始了。”

“无论是不速之客还是被正式邀请的嘉宾,人们能在这样一个场合对外国人的出现安之若素,还需要很长一段时间。”②翟理斯后来在游记里写道。

有人在豆瓣上建了一个潮汕电影新浪潮的片单。香港电影新浪潮的兴起,一定程度上借助了粤语文化的盛行。拥有2500万使用人口的潮语,能有机会吗?导演蓝灿昭为欧洲电影节字幕系统里没有潮语感到遗憾,希望为之努力。那天晚上在万象城,我们观看了几个潮汕导演的新锐短片。

西方水手有写日记的传统,如果东湖葛洲出了一位名叫康拉德的水手,今天我们就可以捧着类似《走投无路》这样的航海文学按图索骥。但没关系,潮汕水手有自己的日记,它叫侨批。在归国遥遥无期或者不确定祖国是否接纳自己的年代,侨批是安顿那些受伤心灵的港湾。随附的银票于亲人而言,常常是雪中送炭。

陈嘉梓的最新作品就试图从侨批着手。因为发错文件没有字幕,讲潮汕话的短片《消失的侨批》反而成为一部让我在映后最惦记的影片。红头船、制糖厂……电影里的动画在我脑海里顽强地闪回。其他几部短片,主题关键词里,总能找到类似离散、老爷、跋杯、台风,或是安南、归侨之类的字眼,最差也会有鬼怪出场,多少也都很潮汕,但并不符号化。

观潮举办十年庆的时间点很微妙。柏麒、功铭请大家听歌谣看电影的同时,村民们忙着营老爷请神明看戏。我本以为,这是两条很难交叉的平行线。但我想错了。

在肖瑞呁策展的胡茂帆个展《胡茂帆:为家回响》的闭幕书籍交换活动上,一位东湖村村民带来一本金山中学的校内文学刊物,让文学社社长出身的功铭惊讶不已。这位村民后来告诉我,前几天东湖营老爷,自己和其他村民在抬老爷过一个巷子窄门时,差点卡住了。

还有一位潮汕青年在下午听完陈椰的“化乡”论之后,很快就在晚上的户外放映里实践起来。他在豆瓣词条上坦然地写下自己的感受,决心把自认为“年轻浮躁”的心,化入两小时的潮剧电影《陈三五娘》里。

我没有问柏麒,他们在户外戏台放映《陈三五娘》时,有没有拜一拜神。毕竟他要把一个非常大的放映机,放到本该请神看戏的神位上。之前老听柏麒、功铭讲起他们年轻时对传统的那种绵绵恨意。现在看来,这届年轻人也许更松弛,更懂得如何去化解传统。科学不在场的地方,神明就来填补。

声音艺术家胡茂帆也是一位音乐人,他和书店操盘手林钢在展厅为自己青年时代淘到的打口碟、VCD搭建了一座荒塔,塔底下像供奉舍利一样藏着费里尼和考里斯马基。正如柏麒的水手叔公给村里带来第一台日本电视机,在茂帆看来,这些前互联网时代的物品,无异于给荒塔里的人打开了一道缝隙。

胡茂帆换走了野草寮乐队主唱林书盛带来的一本出版于1950年代的《潮汕熟语集释》。随手一翻,竟然就翻到一些貌似“不堪入目”的字眼。后来的洁版删除了很多鲜活的民间记录。1990年代,潮籍学者陈平原曾组织过一次北大学者三人谈。他介绍自己小时候读《潮州歌谣》,印象很深。另一位学者钱理群接着说,当年喜欢民间文艺的周作人,曾经在报纸上公开登广告,征集绍兴儿歌和“猥亵”歌谣。③

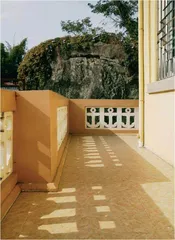

结束了葛洲之行,我们一行人凭吊完荒弃的英国领事馆和礐石堂,向礐石山山顶进发。

潮汕和英国人有着纠缠的历史。潮汕开埠本来是在潮州府,因为潮州人抵制英国人,才阴差阳错改在了汕头。这几天我听到的两件事,也都亏了当年英国人的努力。我们访问的英国领事馆,前几年被修复如初,多亏大英图书馆保留了当年的施工图纸。另一件是昨天在戏台上放映的《荔镜记》(即《陈三五娘》),其戏文原本出自1936年历史学家向达先生在英国牛津大学图书馆发现的明代刻本《班曲荔镜记戏文》。

“WecomefromDublinCity,IrelandLikeallcities,ithasitsgood,ithasitsbad.Thisisasongcalled,Bad!”

恍惚间,U2一首熟悉的歌曲《BAD》从山上飘了下来,有人在礁石上露营。那是1980年代那场拯救生命现场演唱会的版本,把人带回打口碟的年代。

无论是汕头还是葛洲国际海员俱乐部,牌匾上都写有“根据国际公约”的字样,这是条约文化的产物,包括汕头在内的率先开放的港口码头也被一些学者称为“条约城市”。

太古南记的办公楼旧址曾经也是海员俱乐部,这家制造甜蜜(当然也有别的)的公司也孕育了中国人自己的第一个感光材料品牌—“公元”牌胶片。我一直记得,当年用公元纸手工显印时,老照片里爸妈的笑容在水中慢慢浮现的样子。多么响亮的名字,它和后来被刻入东湖华侨洋房石头门匾上的各式各样的“1979”遥相呼应,那是对新时代的真情赞美。这片土地似乎一直和影视有着不解之缘。如果南光公司的林氏父子生活在郑正秋的年代,它应该也会成为他的制片人。今天直播时代的红利,将被拿来反哺艺术电影的青年创作者。