沈友友,做中国经典的“摆渡人”

作者: 周昱龙 冯璐

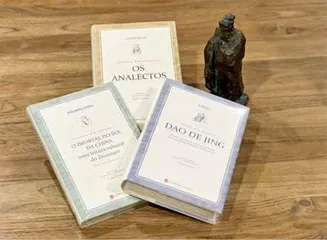

巴西汉学家沈友友的办公室里有一面书墙,书架上塞得满满当当,从诸子百家著作到唐诗宋词,从鲁迅到郁达夫,有古代经典也有现代小说。其中有一排书,封面上中文汉字与拉丁字母交织,正是他本人的翻译作品——《论语·葡语解义》《老子道德经河上公注·葡语通释》《南华真经(庄子)内篇·葡语解析》等,彰显着这位学者半生的文化使命——将中华文明的精髓传向葡语世界。

“过段时间,我的新译作《呐喊演绎——一个戏剧化的翻译》就要出版了!”沈友友对《环球人物》记者说,言语中掩饰不住激动和兴奋,他希望这本译作能让更多葡语国家读者接触到中国著名文学家鲁迅的作品。

自2005年来到中国,20年间,沈友友越来越痴迷中国文化,并在这片土地上不断跋涉、深耕。从学习中文到研究古代汉语,从翻译《论语》《庄子》《道德经》到翻译鲁迅作品,他在中国经典与葡语世界之间架起了一座桥梁,成了一名“文化摆渡人”。“我希望通过我的工作,让更多人看到中国文化的深邃与美。”他说。

翻译就像一场搏斗

回顾起来,沈友友最引以为傲的成果便是3本译作:《论语·葡语解义》 《老子道德经河上公注·葡语通释》《南华真经(庄子)内篇·葡语解析》。

“选择《论语》因为它是中国传统文化的重要中心思想;选择《道德经》因为它在对外传播中国文化方面是最为重要的书籍之一;选择《庄子》因为它是最能打动国际读者内心的中国书籍。”沈友友说,但很显然翻译中国经典绝非易事。与现代小说不同,古代典籍无法直接回应现代读者的期待。它们不仅需要被翻译,还需要被解读和注释。比如《论语》,其中的“仁”字,并非单纯的哲学概念,而是一个复杂的文化符号,贯穿了中国社会关系、艺术表达和价值观塑造。

“翻译不仅是文字转换的工作,更重要的是帮助读者理解背后的文化脉络。”沈友友说,他将翻译视作一场“知识的补全”。

完成《南华真经(庄子)内篇·葡语解析》,沈友友用了不到6个月的时间翻译,但这背后是10余年的阅读和研究。“翻译就像是与自己搏斗的一个过程。每一部中国典籍的译本都应该尽量成为独一无二的艺术作品,需要根据原著作者的特点及其时代性、思想和创作特征等因素,针对葡语读者情况来阐释。”

为了与庄子的写作风格尽可能匹配,他甚至学会了古拉丁语,从拉丁语古典文学中找出合适的写作风格作为参考。翻译时,他采取了相对接近葡语文学的文笔,阐释部分也尽量突出地道的中国古典意趣,让读者理解庄子对人生和世界的思考。

除了古典作品,沈友友还致力于将现当代优秀的中国文学作品介绍到巴西。他翻译了鲁迅的小说《呐喊》,并计划翻译钱钟书的《围城》、莫言的《红高粱家族》、陈忠实的《白鹿原》等,向葡语读者系统介绍中国现当代文学,“这些文学作品可以让巴西人看到一个更立体的中国”。

触及中国文化的根

沈友友成长于有着多元文化背景的巴西,从小就对语言和文化充满热情,很早便接触了英语、俄语和阿拉伯语等多种语言。上世纪90年代,中国武侠、功夫电影等在巴西颇受欢迎,年轻的沈友友也开始痴迷于银幕上的东方侠客。当时,家中的书架上,摆着从第三种语言转译的《孙子兵法》《庄子》《易经》等。

“《孙子兵法》译本里有关于如何运用孙子兵法与人交往的讨论,《庄子》则向读者传授如何追求幸福和自由的精神,内容很有意思,让我受益匪浅。”沈友友说。随着接触的典籍越来越多,他对中国的好奇心也越来越强烈。

真正将他拉入汉语世界的,是在巴西利亚大学读书时的一次“意外机会”。2003年的一天,他偶然听说学校里来了一位访问学者——北京大学的胡续冬,过来教授汉语并进行文化交流。沈友友得知这一消息后,主动联系他,并决定深入学习中文。“胡老师不仅教我语言,还向我介绍唐诗等古典文学,让我接触中国传统文化,跟他相处总能感受到一种文化的熏陶。”沈友友回忆说。

大学毕业后,沈友友进入巴西外交部工作,不久便被派驻中国,成为巴西驻华使馆的教育专员。驻华的8年间,除了完成工作,他先后取得北京大学中国哲学硕士学位和中国人民大学哲学博士学位,踏上了汉学研究的道路。其间,他还结识了将他带入中国古典文化世界的崔立斌教授。

崔立斌是北师大的古汉语专家。他带着沈友友学古代汉语,从汉字结构到文言文语法,从《论语》到《左传》,一字一句读。每个周末,他们都会花上一整天,在书堆里埋头研读、推敲、讨论。

“学现代汉语让我与中国人顺畅地沟通,但不学古汉语就无法触及中国文化的根。我学语言,是了解文化,了解一个民族的性格与精神内核。”沈友友说。

半个“圈内人”

土生土长在巴西,沈友友却是一个“非典型巴西人”。他既不爱踢球,也不爱跳舞,对狂欢节都提不起兴趣。相比热闹和喧嚣,他更倾向于内心的宁静。或许正是这种特质,让他与中国文化中的内敛平和产生了某种共鸣。

在中国的20年间,沈友友逐渐从一个外来者,变成了半个“圈内人”。在他看来,想要深入了解中国,不能满足于做一个旁观者。他主动融入中国社会,切身感受这片土地的独特魅力。他对中国的饮食文化情有独钟,尤其是粤菜的清淡与精致。他也爱川菜的麻辣过瘾,山西刀削面的劲道,还有北京烤鸭的酥脆与香嫩。

除了城市生活,沈友友还深入中国农村,探访那些更接近传统文化根源的地方。他曾前往山东一个小村庄,参与当地的传统礼仪活动。“从婚礼到葬礼,每一个仪式都蕴含着深厚的文化意义。例如主桌和客桌,我没法一下搞懂,但这正是我要去学习了解的地方。”他说,这让他切身体会到中国文化的多样性和复杂性。

就这样,沈友友一边深入社会、融入生活,一边向更多的人介绍中国。令他倍感欣慰的是,自己的译作在巴西读者中引发广泛关注,许多人通过他对中国文化产生了浓厚兴趣。

在他看来,文化的传播充满挑战,但意义重大。“文化传播是跨越时空的理解。”沈友友相信,无论是儒家的“仁”、道家的“无为”,还是《孙子兵法》中的战略智慧,都蕴含着对人类共性的深刻洞察,既属于中国,也可以为全世界提供启示。

如今,沈友友已在中国结婚成家,并定居澳门,在澳门大学教授文学翻译课程。他期待吸引更多志同道合的人,将中国文化更加全面、立体、鲜活地带入葡语世界。“语言不仅仅是沟通的工具,更是理解文化与历史的钥匙。我希望通过自己的工作,能促进‘东学西鉴’,让更多巴西人了解中国、感受中国传统文化、领略中华文化之美。”他说。

编辑 陈娟 / 美编 徐雪梅 / 编审 张勉

乔治·西内迪诺

中文名沈友友,巴西汉学家 。2005—2014年在巴西驻华使馆担任外交官,现任教于澳门大学。出版多部中国古代典籍的葡语版阐释译作,包括 《论语·葡语解义》《老子道德经河上公注·葡语通释》《南华真经 (庄子)内篇·葡语解析》等。