支撑无人潜航器发展的三大关键技术

作者: 王毅 李更占

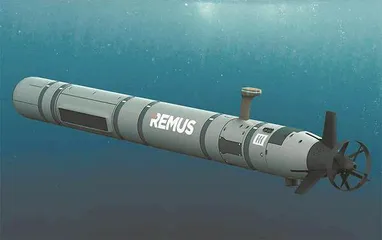

技术进步是促进战争形态演变的重要推动力。无人潜航器作为一种极有可能颠覆传统海域作战面貌的新型武器装备,其出现的背景正是基础通信、自主控制,以及布放与回收这三大关键技术的突破。

通信技术——牵引无人潜航器的“风筝线”

无人潜航器在未来海战中将作为体系作战的关键一环,在深海环境中独立或集群执行预警侦察、中继通信甚至火力打击等多种作战任务,需要与天基、岸基、空中、水面、水下的多型有人/无人平台实现海量的数据交换。因此,可靠的通信技术是保障无人潜航器顺利完成作战任务的基础。目前,为保证在不同状态下的通信需求,应对可能出现的复杂的电子对抗环境,无人潜航器都会集成包括水声、光学、电磁等2~4种通信模块,完成水面和水下的通信任务。

水面通信 虽然无人潜航器大部分时间是在水下工作,但是在执行任务前等情况下,需要在水面与母舰等其他平台进行通信。

在执行任务前,无人潜航器需要加载任务类型、规划路径等任务数据;在回收后,无人潜航器要将搜集的情报数据传输给母舰。在这种情况下,为提升无人潜航器的甲板作业效率,一般采用便捷的Wi-Fi网络进行通信。

当无人潜航器赴较远海域执行侦察、监视等任务时,小型化、低功率的卫星通信模块可保证其实现超视距的数据回传和接收指令。目前,无人潜航器搭载的卫星通信模块主要包括低轨星座的铱星系统和高轨星座的海事卫星系统,前者被应用的领域更为广泛,但后者传送数据速率更快,且具备运动中连续的通信能力。当无人潜航器需要传输视频图像和数据量较大的情报资料时,卫星通信模块受通信带宽的限制无法满足这一需求,因而大多数无人潜航器都集成了超短波、数传电台等无线电视距通信模块。在使用此类通信模块时,无人潜航器需要游弋至距离母舰数千米至数十千米的范围内。

水下通信 实现水下通信的技术难点在于水会衰减无线电波和其他无线信号,传统的水面通信技术在水下无法实现高速数据传输。目前,无人潜航器在水下通信的技术路线有两种:一是水声通信技术。基于该技术的水声通信机在无人潜航器上得到了广泛应用。受制于水声信道的复杂性以及水声调制解调器的功率和尺寸,当前水下无人潜航器能够进行水声通信的有效距离只能达到几千米。这一距离虽无法与水面通信技术相比,却是实现无人潜航器水下编队内部通信的首选。二是蓝绿光通信技术。水对蓝绿光的吸收系数小,使得蓝绿光通信在水下传输速率高,且传输距离相对较远。目前该技术尚未成熟,要广泛应用,还须进一步解决海水杂质的影响以及光收发端动态对准等难题。

除了上述已在使用的通信技术外,国内外研究人员都在寻找空海跨介质一体化高速通信技术,如中微子通信、引力波通信和量子通信等新兴通信技术。

自主控制技术——赋予无人潜航器灵性的“大脑”

自无人武器平台出现以来,特别是AI智能技术出现后,对于无人武器自主性程度的探讨始终是此类武器平台发展的焦点之一。目前,已广泛投入实战的无人机、无人艇等无人作战装备更多的是采取人为操控,其完全自主化受到技术、伦理等因素的制约。但是,就无人潜航器而言,深海的特殊作战环境客观上限制了人对其进行实时控制的能力。因此,相对于无人机等无人作战平台,无人潜航器对自主化的需求更为现实和迫切。自主控制技术理所当然地成为无人潜航器适应未来水下作战的核心技术。无人潜航器自主控制技术可细分为自主感知、自主航行控制、自主路径规划、自主作战任务规划、自主对接与回收、集群协同等技术。

自主感知 自主感知是无人潜航器进行行为决策和作业规划的基础。无人潜航器通常集成了多种传感器,可实时采集周围海域的环境数据。通过对这些数据的处理分析,准确进行态势评估,为下一步行动提供信息支撑。

自主航行控制 自主航行控制可帮助无人潜航器在获取充分态势感知的情况下,对自主航行进行适应性调控。例如,在执行海底测绘任务的过程中,无人潜航器需要自主调控距离海底的高度,以便对海底地形进行精准测量。

自主路径规划 自主路径规划是无人潜航器在综合评估任务需求、海洋环境、通信条件等因素后,自主规划出最优航迹航路,以规避障碍或危险区域、高效完成任务的能力。特别是当外部环境发生变化,无法按照原计划抵达目的地时,无人潜航器需要在无母舰指令的情况下重新规划航行路径。该技术已经成功应用于美国海军的远期水雷侦察系统(LMRS)和任务重组式(MRUUV)无人潜航器。

自主作战任务规划 自主作战任务规划可以使无人潜航器单独参与水下作战任务,或实现多个无人潜航器的编队作业,即自主规划编队战术队形,各无人潜航器间具备信息共享、协同导航、协同作业能力,打破单一装备作业效率有限的制约,提高无人潜航器编队的水下作战效能。在该方面取得良好效果的无人潜航器,主要包括挪威的“休金1000”和德国的DeepC等。

水下布放与回收技术——确保无人潜航器快速部署的“抓手”

无人潜航器作为“深海利刃”,往往执行的是渗透侦察、巡逻预警甚至打击摧毁等较为隐秘的作战任务,需要进行快速部署,降低被敌方发现的概率。传统水面舰艇的布放与回收目标较大,容易暴露目标,因此通过潜艇布放和回收无人潜航器成为各国竞相发展的方向。

水下布放 根据潜艇搭载无人潜航器的位置不同,水下布放通常有三种常见的方式。

坞舱式搭载布放是利用潜艇的上层建筑或潜艇艏部空间,设置一个透水坞舱,将无人潜航器置于坞舱内,通过坞舱内的机械装置固定和释放无人潜航器。选择上层建筑坞舱搭载时,需要在潜艇上层建筑中改造出一个矩形长条的透水坞舱,坞舱顶部设置启闭盖板。选择艏部坞舱搭载时,需要在潜艇艏部设置可升降的搭载装置,布放和回收时将搭载装置升起,布放和回收完毕后将搭载装置降下。坞舱式搭载布放的优点在于能够形成保形搭载,不影响潜艇的外观,但是对潜艇的结构改造较大,而且对无人潜航器的体积有所限制。

背负式搭载布放即将无人潜航器置于潜艇外部,无须改造潜艇结构。一般是将无人潜航器固定于潜艇指挥台围壳后方,可直接通过连接固定结构固定无人潜航器,也可在指挥台围壳后方设置专用耐压筒,将无人潜航器置于耐压筒内。这种搭载布放方式适用于绝大多数的潜航器,特别是在蛙人配合下,几乎所有潜航器的布放和回收都能实现。缺点在于改变了潜艇的外观,对潜艇的线型和设计特征影响较大,进而在一定程度上降低了潜艇的机动性与隐蔽性。

鱼雷管/导弹舱搭载布放是将所设计的专用的布放回收模块置于潜艇原有的鱼雷管或导弹舱内,对鱼雷形状的无人潜航器进行布放回收。美国波音公司研发的鱼雷管搭载布放系统可搭载直径为0.52米的无人潜航器,而通用公司研制的导弹管搭载布放系统则将可搭载无人潜航器的直径提升到了2.5米。该种搭载布放方式的优点是对潜艇影响极小,仅占用一个鱼雷管或一个导弹舱,但成本高。

水下回收 无人潜航器的水下回收过程包括远距离声学导引、近距离光学导引和捕获三个阶段。当无人潜航器距离潜艇较远时,回收装置内的声呐系统开始工作,与无人潜航器上的声学设备配合,引导其接近回收装置;当无人潜航器靠近回收装置时,通过自带的摄像设备获取回收装置的精准位置信息;最后,回收装置中的捕获设备将无人潜航器捕获,完成回收。其中,捕获设备的方式有三种常见类型。

漏斗型捕获方式是目前最为常用的导引回收系统。无人潜航器通过声呐或者三角测量应答器系统追踪并进入漏斗状捕获装置。漏斗回收系统的优点是结构简单和低成本,缺点是高风险和需要相对大的装置。此外,这种方式仅适合于中小型无人潜航器。

水下机器人有缆捕获方式在回收时,潜艇在悬停状态释放水下机器人,潜艇操作员操控水下机器人接近并捕获无人潜航器,并将其带回潜艇。这种方式的优点在于技术成熟,但是需要人工操作。

机械手捕获方式是潜艇需要在较高航速中回收无人潜航器时的理想选择。一般在鱼雷管/导弹舱或坞舱内会安装一个自动机械臂,当无人潜航器靠近潜艇时,机械臂自动伸出并钳住无人潜航器,将其放置在储存区域。