育秧:手把青秧插满田,低头便见水中天

作者: 黄成昊 张帆《耕织图》中描绘了整地后育秧的四个场景:布秧、淤荫、拔秧、插秧。从向如镜般清平的水田均匀播撒的一把把稻种,到抛向亟待滋养的新苗的一勺勺淤肥,再到小心拔出、仔细清洗、尽快移栽的一棵棵青秧,最后聚焦于那扎根在水田碧波中茁壮生长的一片片翠绿的希望。

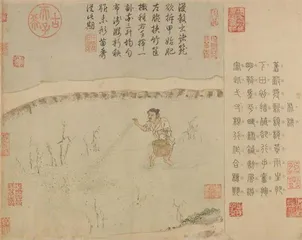

耕图二十一首·布秧

宋·楼璹

旧谷发新颖,梅黄雨生肥。下田初播殖,却行手奋挥。

明朝望平畴,绿针刺风漪。审此一寸根,行作合穗期。

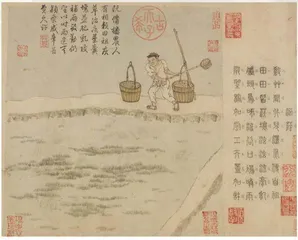

耕图二十一首·淤荫

宋·楼璹

杀草闻吴儿,洒灰传自祖。田田皆沃壤,泫泫流膏乳。

塍头乌啄泥,谷口鸠唤雨。敢望稼如云,工夫盖如许。

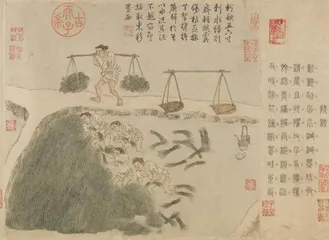

耕图二十一首·拔秧

宋·楼璹

新秧初出水,渺渺翠毯齐。清晨且拔擢,父子争提携。

既沐青满握,再栉根无泥。及时趁芒种,散著畦东西。

耕图二十一首·拔秧

宋·楼璹

新秧初出水,渺渺翠毯齐。清晨且拔擢,父子争提携。

既沐青满握,再栉根无泥。及时趁芒种,散著畦东西。

无论是楼璹观农人布秧时“审此一寸根,行作合穗期”,期望禾苗能够出现一茎生二穗,获得大丰收的美好愿景;还是淤荫田前“敢望稼如云,工夫盖如许”,叮嘱农户务必精心照料,以获得丰收的恳切关怀;抑或望着青苗葳蕤“我将教秧马,代劳民莫忘”,传授技术开展劝农工作的谆谆教诲,都彰显了这位“农技指导员”尽职之举与爱民之心,也从侧面传达出农人对丰收的企盼。

宋人育秧的农业民俗

在《耕图二十一首·布秧》中,“明朝望平畴,绿针刺风漪”的“绿针”化用了苏轼《无锡道中赋水车》中的“刺水绿针抽稻芽”,指新生的秧苗叶片尖细挺拔,犹如翠绿色的缝衣针。“审此一寸根,行作合穗期”中的“合穗”是指合颖,指禾苗一茎生二穗,被古人视为祥瑞。南朝宋谢庄的《喜雨诗》中道:“合颖行盛茂,分穗方盈畴。”宋代周密《齐东野语·祥瑞》中也有“世所谓祥瑞者,麟凤、龟、龙……连理之木、合颖之禾皆是也”的记载。

《耕图二十一首·淤荫》中的“淤”指“淤溉”,即以含有大量淤泥的水灌田,使淤泥沉淀,以改良土壤,增加肥力;“荫”作“庇荫”之意。南京师范大学文学院程杰教授指出,诗题“淤荫”并非固定的农事词汇,而是楼璹写诗时为表达“淤”法可提升土壤肥力、保障丰收之意进行的创意组词。

《耕图二十一首·插秧》中的“晨雨麦秋润,午风槐夏凉”的“麦秋”是指麦子成熟的季节。夏季麦收,而“槐夏”是指槐花盛开的时节,泛指夏季。此处以两个民俗中对时节的别称,含蓄地传达了晚稻插秧的时间正处夏季。

环环相扣的育秧过程

1.把握农时

布秧是将浸泡好的稻种播撒到水田中,而淤荫、拔秧、插秧等环节则紧随其后。这一整套流程一般需要28天左右,《耕图二十一首·拔秧》的最后一句“及时趁芒种,散著畦东西”,提到了此时的节令——芒种,芒种是二十四节气之一,一般在公历每年6月6日前后。它标志着农忙季节的到来。此时,北方小麦产区“刈麦欲终亩”,南方水稻产区则是“四野皆插秧”。明代樊阜《田间杂咏》中的“节序届芒种,何人得幽闲”和宋代陆游《时雨》中的“时雨及芒种,四野皆插秧”,都体现了这个时节农事劳作的忙碌。《耕图二十一首·插秧》中的“槐夏”是指槐花盛开的夏季,同样印证了这一时间节点。

2.巧用农具

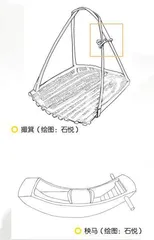

《耕图二十一首·拔秧》中用来挑秧的农具名为撮箕或畚箕,一名农夫一次可挑两个撮箕。撮箕三面立起,一面敞开,不仅不积水,还能为秧苗提供充足的氧气,是一种设计精巧的农具,也是中国古代劳动人民智慧和巧思的体现。

《耕图二十一首·插秧》中提到的“秧马”是古人种植水稻时,用于拔秧和插秧的农具。画作中虽未体现,但根据史料记载可知,秧马形如船,底平滑,首尾上翘,利于秧田中滑移。苏轼《秧马歌》中的序文:“予昔游武昌,见农夫皆骑秧马。以榆枣为腹欲其滑,以楸桐为背欲其轻。腹如小舟,昂其首尾,背如覆瓦,以便两髀,雀跃于泥中。系束藁其首以缚秧,日行千畦,较之伛偻而作者,劳佚相绝矣。”

3.科学原理

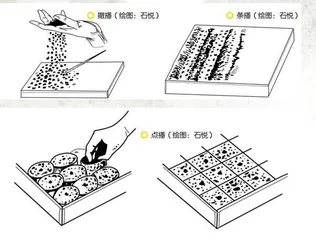

布秧一般分为撒播、条播、点播三种方式,需根据作物种类、品种特性、种植制度、栽培方式及其对环境条件的要求,选择适宜的播种期、播种量、播种深度和播种方式等。

紧随其后的“淤荫”重点在“淤”的技术上。在水田耕种前或犁耕时,将青草、草木灰埋入土壤,经泥水淤淹、沤腐制成基肥。《耕织图》中描绘的是已长出针尖般细密秧苗的秧田,在秧田中追施基肥,可实现“庇荫嘉谷稼如云”的目的。

待秧苗长到一定程度时,就要拔出青秧,梳理根部并捆扎成束,以最快的速度挑送至另外的水田,完成移插作业。拔秧是水稻栽培前的重要准备工作,拔秧时精细处理秧苗根部,主要是为了减少对根部的损伤,以利于后续秧苗的生长发育。

最后进行的插秧是水稻栽培中育秧后移栽的环节。由于育种的时候长出的秧苗比较密集,故而需要移植,可使水稻秧苗拥有更大的生长空间。插秧对技术的要求较高,一次插6丛,退挪一步后再插6丛,方能确保水稻在最好的环境下生长。

本文系浙江大学学科交叉预研专项项目《基于“中国历代绘画大系”的农耕文化研究》相关成果,该项目获中央高校基本科研业务费专项资金资助。