袖里乾坤:古代衣袖设计的巧思与智慧

作者: 洪艾

与现代服装不同,古代衣服的袖子通常宽大且较长,内部设计构造较为精巧,不仅展现出独特的美感,还可作为便捷的储物空间,其兼顾美观与实用性的设计,蕴含着古人的智慧。袖子的演变发展也体现了历史社会背景的变迁与文化艺术的发展。从春秋战国到明清时期,每一阶段的袖型都与当时的礼仪、功能需求等紧密相关,形制丰富,作用多样。

揭秘古代超大衣袖

古代衣服的袖子通常较长,自然下垂时双手不外露,古代诗词对当时衣袖的描写生动地展现了其长度特点。如《咏铜雀台》中的“短歌长袖尽悲风”,借长袖飘舞抒发悲凉的情感,也反映了长袖在古代舞蹈中的表现力;《夜观妓》中的“徐徐敛长袖,双烛送将归”,描绘了舞者轻收长袖的优雅姿态,凸显衣袖之长在礼仪与审美中的作用。此外,《邯郸行》中的“长袖曳三街”,写出了赵女的非凡风采,突显了当时的衣袖形制,以及除服饰的物理特征以外所具有的文化意象。

古人的袖子不仅长,而且宽大。“张袂成阴”“举袂成幕”这两个成语可以生动地描绘战国时期人们袖子的宽大程度:张开衣袖即可遮蔽阳光,举起衣袖便成为屏障。陆游在《八月九日晚赋》中提到“鹤氅”一词,这是一种类似道袍的大袖长衫,袖子宽大且未缝合,披在身上自然垂落,是古代宽袖服饰的一种典型样式。

大而长的衣袖还巧妙地提供了随身储物空间。不过,与口袋不同,衣袖通常只适合放置轻便的小物件,如手帕、扇子等。《独醒杂志》中所提到的“梅圣俞时为县主簿,一日,袖所为诗文呈公”,指梅圣俞将所作之诗藏在衣袖中,然后呈献给上级。明代宗臣《报刘一丈书》中写道:“则甘言媚词,作妇人状,袖金以私之。”意指将袖中所藏的钱赠予他人。如今“袖珍”一词被引申用来形容小巧精致的物品。

袖中藏物不会掉出来吗?这与袖子的构造密不可分。例如,汉代的琵琶袖袖口小,袖身大,古人会在袖子内部缝制一个特殊的口袋,其开口方向与袖口相反,呈梯形状,这种设计方便放置物品且不易掉落,也能避免被偷窃或窥见。此外,还有一种袖子虽宽大,但袖口较窄,仅比手腕稍宽,这种袖子虽然容量足够,但取物时会有一定不便。不同形制的衣袖的设计充分体现了古人的穿衣智慧与实用考量。

古代衣袖的发展

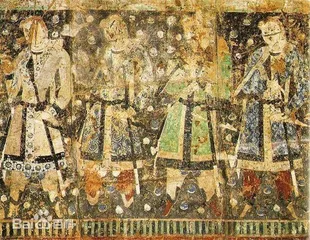

春秋战国时期服饰风格多样,创新设计层出不穷。这一时期的袖子款式不仅承载了服饰的功能性,还反映了礼仪、地位以及战争需求的变化。

男性服饰以窄袖为主,便于行动。《史记》中记载了赵武灵王实行的军服改革,窄袖短衣的设计因轻便实用而广受欢迎,后来被人们称为“胡服骑射”。赵国在军事上的成功也证明了窄袖设计在骑射等实战场景中的优势。此外,交领短衣的袖子多采用简单装饰,搭配当时流行的带钩和挂刀等饰物,既保持了实用性,又彰显个人身份与品位。

然而,当时并非所有衣服的袖子都以功能性为主。楚国服饰以宽袖和镶边为特点,用轻薄织物配以精美的云纹装饰,彰显艺术性。这种宽袖设计不仅让人在仪式场合中表现出华贵的气度,还为储物提供了可能性。尤其是“衣作绣,锦为沿”,袖口的边缘装饰精美,成为身份的象征。

汉代初期,连年战争使经济水平下降,人们的服饰开始趋于简朴。随着经济恢复,农业和手工业发展,染织、刺绣等工艺水平提高,服饰随之发生显著变化。汉代最有代表性的衣袖形制为琵琶袖。琵琶袖的袖体呈弧形设计,袖口收紧,既便于臂肘活动,又能保持日常活动的灵活性。这种袖型被广泛应用于日常和礼仪服饰,如禅衣、朝服等,通过材质和颜色的差异来区分社会等级。

魏晋时期,衣袖的发展进入新阶段,最显著的变化是袖口变宽。与秦汉袍服相比,魏晋时期的袍衫袖口更宽,袖型逐渐变大,自由不受束缚。女性服装也受到影响,采用了宽衣博袖和褒衣博带的设计,袖子宽大且富有曲线变化,袖口常有不同颜色的饰边,体现出时代的审美趋势。南北朝时期,南朝服饰袖子以长且窄为主,常加以缕雕花纹修饰,展现细致的工艺;北朝袖子设计相对紧凑,以小袖为主,更适合日常活动,体现实用性和简约风格。

唐朝是我国古代经济文化高度发展的时期。一方面,唐代的衣袖设计体现出富丽和融合的特点。从唐代名画《簪花仕女图》中可以看出,“大袖衫”是贵族妇女服饰的一大特点,其袖子宽度可达1.3米,形成飘逸华丽的视觉效果。这种设计和风格在开元年间、天宝年间的贵族阶层中尤其流行。另一方面,受西域文化影响,窄袖胡服也在唐代流行,其袖型紧窄,与胡腾舞、胡旋舞等舞蹈中轻盈灵动的动作相匹配,在表演和日常生活中得到广泛应用。总体而言,唐代袖子的特点是宽大与紧窄并存,既传承了中原传统的大袖风格,又吸纳了西域胡服的元素,展现了当时社会文化的多样性与开放特质。

宋朝的服饰多继承唐制,因社会战乱动荡,在服饰设计上没有明显的创新。

明朝的服饰继承唐宋时期的服饰礼仪。女性服饰的袖子宽大且富有层次感,通过宽袖、圆领的搭配,表现了对舒适与美感的双重追求。尤其是当时扬州流行的女衫长约93厘米,袖子宽约40厘米,外护袖镶有锦绣,冬季还常镶貂狐皮。袖口的设计也十分讲究,常点缀精美的装饰,彰显了高贵典雅的气质。与早期唐装相比,明代服装的上下比例出现了明显的变化,衣袖更显宽大而裙摆逐渐缩短,增强了上衣的视觉张力。男性服饰的袖子则较为宽大,尤其是官服的云缎圆领袍,其袖子宽大过手,袖口常宽达30厘米,体现出庄重与威仪的气质。

多样的古代衣袖

1.琵琶袖

琵琶袖作为一种常见的袖型,广泛应用于春秋、战国至两汉时期的袍服中,它的设计特点是袖身宽大,腋部较窄,大袖小口,整个形状与琵琶颇为相似。唐宋时期,武士的装束中也有类似琵琶袖的设计,此外根据《宋史·舆服志》记载,宋代士大夫在冠婚、祭祀、宴会等场合,常穿圆袂方领、曲裾黑缘的服装,可见琵琶袖的设计在不同社会阶层和场合中都有应用。明代中后期的女袄也有琵琶袖的设计,分为小琵琶袖和大琵琶袖两种类型。小琵琶袖较窄,袖宽约35厘米,袖口为13~17厘米,袖口边缘宽度为3~4厘米;大琵琶袖则较宽,袖子外侧为一条直线,内侧从腋下到袖底呈弧形,整体平直且无褶皱。琵琶袖通常用较厚的材料缝制,以增强其耐用性,且其颜色、图案、纹样通常与衣身的主料有所区别。

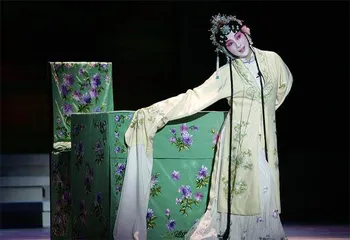

2.水袖

水袖是中国古典舞蹈和戏曲服饰中的一种加长袖型,源于楚地。到了汉代,水袖出现了不同形制,有细长形和喇叭形。水袖舞成为舞蹈和戏曲中的重要表演形式。《后汉书·文苑传》中描述 “长袖奋而生风,清气激而绕结”,《楚辞·大招》中提到 “粉白黛黑,施芳泽只。长袂拂面,善留客只”,可见通过舞蹈中的飞动、弯曲等动作,水袖形成浪漫的曲线,整体形态优雅,如浮云,如激波。隋唐时期,水袖舞发展至鼎盛,向长袖和广袖演变,并传承至今。宋元至明清时期,水袖与戏曲艺术紧密结合,通过夸张的设计,展现角色的性格、情感以及剧情变化,增强了表演的戏剧性和视觉冲击力。水袖不仅提升了舞蹈的美感,也为戏曲增添了丰富的表现层次。

3.马蹄袖

马蹄袖,也称“箭袖”,是清代独特的礼服袖型,因袖口曲线与整体形态类似马蹄而得名。马蹄袖的袖身较窄,袖口翻下来可以盖住整个手部,具有保暖作用,特别适合骑马和射箭,兼具实用性和装饰性。最初,这种袖型是为满族射手而设计,并广泛出现在八旗男女的服饰中。随着骑射风尚逐渐衰退,箭袖的实用性减弱,逐渐演变为一种礼服袖型,主要用于正式场合和表达对长辈的敬意。在日常生活中,许多人已不再穿箭袖的袍子,改为袖口翻折的平袖,而只在礼仪场合中迅速“弹开”袖口,以示庄重。除了满人之外,汉人也开始沿用这种礼节。为了便捷,部分人会特意做几副精美的带箭袖的“套袖”,需要时将其套在平袖上,事后摘下。当时人们称这种“套袖”为“龙吞口”,不仅灵活方便,还增加了服装的多样性。