上海崇明岛湿地

作者: Sara

说起上海,人们的第一印象往往是高楼大厦、繁华魔都,鲜少有人了解,在这样的国际大都市中,也有着“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的自然美景。

上海崇明岛,坐落于长江入海口,作为长江三角洲冲积平原的一部分,拥有独特的湿地自然景观。特别是东滩湿地和西沙湿地,它们是上海生态网中不可或缺的绿色空间,为上海生态之城的建设提供了有力支撑。

会“生长”的岛屿从一粒沙到世界级生态岛

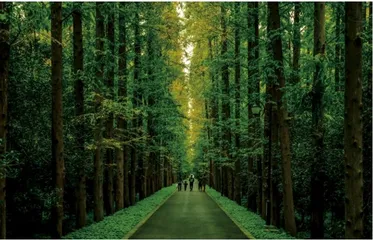

当清晨的第一抹阳光出现,上海明珠湖畔花香馥郁,一江清水奔流入东海,这里便是崇明岛。岛上土地肥沃、林木茂密、物产富饶、身处其中,被鸟语花香包围,那份悠然自得让人心醉。

崇明岛,不仅是世界上最大的河口冲积岛,也是中国第三大岛,素有“东海瀛洲”的美誉,作为上海重要的生态屏障,它也被称为“上海后花园”。与车水马龙的市区不同,崇明岛没有城市的喧嚣,这里农田葱茏、繁花似锦、小溪纵贯,上有青砖红瓦檐牙雕琢之美,下有碧绿流水映带之灵。田间地头,成群的白鹭翩翩起舞,宛如藏在灯火阑珊中的一处秘境。

崇明岛的历史可以追溯到清朝初期,那时它才基本成型,呈现出东西长、南北窄的形状。在过去的1400多年里,崇明岛从未停止“生长”,面积从1950年的675.24平方千米,到后来超过1200平方千米,时至今日,它仍以每年100余米的速度持续向东海推进。

崇明岛的形成,与长江入海口这个特殊的地理位置密切相关。长江水体落差大,猛烈的流水裹挟着大量岩石、泥土奔腾而下,石粒间相互碰撞、摩擦,颗粒由大到小,最后变成细小的沙粒、黏土,在下游入海口沉积,长年累月便形成了冲击岛。因此可以说,崇明岛是受潮汐影响和长江冲刷沉积共同作用的结果。

从一粒沙到一座岛,从茫茫荒滩到城市之岛,崇明岛像是一颗生命力旺盛的种子,在长江的滋养下“茁壮成长”。

作为长江保护的最后一道防线,也是上海最为珍贵、不可替代的生态屏障,崇明岛具有极其特殊的生态服务功能。它承载了全市约1/3的森林面积、1/3的基本农田和两个核心水源地,提供了全市约40%的生态资源和50%的生态服务功能。鉴于此,2017年6月23日,上海市人大常委会通过《关于促进和保障崇明世界级生态岛建设的决定》,以地方立法的形式,明确指出要把崇明岛建设成具有引领示范效应的世界级生态岛。

放眼世界,多数生态岛皆是无人岛或人口稀少,而上世纪90年代的崇明岛,还是一个人口众多的工业重镇。因此,将这样一个地方建设成世界级生态岛,在当时看似是一个难以实现的命题,但当地政府表示,这本就是一项开创性事业,没有先例可循。为此,人们植树造林、治理污染、落实决策,坚持生态立岛不动摇,成功将“与自然相伴,离繁华不远”变成崇明岛的特色名片。

东滩湿地候鸟迁徙的绿色驿站

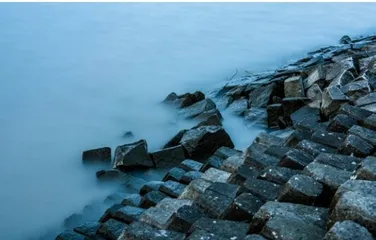

崇明岛的生态故事,要从东滩湿地开始讲起。东滩湿地位于崇明岛最东端,经由长江口泥沙长期淤积,形成了大片淡水到微咸水的沼泽地、潮沟和潮间带滩涂,且地理位置特殊,南北紧邻长江入海口,向东缓缓延伸至浩瀚的东海,并与南北大陆遥遥相望。作为上海目前仅存的优质自然资源,东滩湿地在涵养水源、降解污染物和调节气候等方面具有重要的战略价值,因此被誉为“上海之肾”。

东滩湿地东部与北部的泥沙淤涨迅速,滩涂上生物种类繁多,数量庞大,吸引了大量过境和越冬的候鸟在此休憩、觅食,是“东亚—澳大利西亚迁飞区”的重要驿站。每当秋意正浓时,候鸟“先头部队”便陆续抵达东滩湿地。只见碧草无垠,沟汊纵横,芦苇丛生,随风摇曳,鸟群时而飞翔起舞,时而俯冲觅食,一幅和谐共生之景。随着冬季临近,前来过冬的候鸟也渐渐恢复了活力,开始嬉戏、觅食。此时,这些候鸟俨然成为湿地真正的主人,而人类不过是它们生命轮回的见证者。

在水禽越冬的季节,还可以看到东方白鹳、黑鹳等国家级保护鸟类,运气好的话,甚至能一睹“鸟中熊猫”——震旦鸦雀。由此可见,东滩湿地是名副其实的候鸟天堂。

据统计,每年有超100万只、共计300种候鸟在东滩湿地栖息或过境,其中包括22种全球受威胁物种、19种国家一级保护动物和59种国家二级保护动物。2024年7月,东滩鸟类国家级自然保护区被列入《世界遗产名录》,成为上海首个世界自然遗产,崇明岛因此在国际舞台上熠熠生辉。

东滩湿地是美丽的,也是脆弱的。上世纪90年代初,互花米草作为“固沙利器”被引入,然而大面积的扩张却吞噬了东滩湿地本土物种的生存空间,导致候鸟食物减少、驻足空间消失。而近年来,由于围垦活动频繁,滩涂逐渐陆地化,水鸟的栖息环境恶化,数量锐减。为此,地方政府湿地监督管理部门采取“围、割、淹、晒、种、调”等综合技术,对东滩湿地及周边进行生态治理,旨在恢复水鸟栖息地的自然环境,同时严厉打击捕猎野生动物的行为,制定科学的管理方法,以确保东滩湿地的生态恢复工作取得实效。

西沙湿地上帝调色盘下的梦幻画卷

西沙湿地,与东滩湿地相呼应,也是鱼虾蟹和鸟类栖息的天堂。它地处崇明岛最西南端,东靠明珠湖,北临绿华万亩橘园风景区,西连桃园水乡,南与江苏太仓隔江相望,是上海首个国家级湿地公园。

西沙湿地属于大型潮汐河口淡水湿地,是上海唯一集自然潮汐现象和成片森林沼泽、芦苇沼泽于一体的长江滩涂自然湿地,总面积达363.1公顷。放眼我国乃至全世界,西沙湿地都具有特殊性和典型性。因为长江口的潮汐,这里孕育了大大小小、交错纵横的潮沟。这些潮沟迤逦曲折,小潮沟不断汇集形成宽而深的大潮沟,然后渐渐变宽、变浅,最终消失。

西沙湿地四季景色鲜明,尤其是秋季。一望无际的芦苇荡和树林开始泛黄,层林尽染,正似王勃笔下所描绘的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”。此时,湿地中的水森林也在悄然发生变化,树叶由绿转黄,再由金黄渐变为橙黄,色彩斑斓。沿着蜿蜒的塑木栈道前行,徜徉于丛林和芦苇之中,只见高大的旱柳、池杉、落羽杉错落有致,美得令人窒息,仿佛只有打翻上帝的调色盘,才能勾勒出如此绚烂多彩的画面。

冬日的西沙湿地静谧而又灵动。泛舟湖上,只见波光粼粼、鸟群翩跹,风吹草偃间,但见珍禽掠过,鸣声啾啾,充满了自然的野趣。

在这里,还能观赏西沙日落的美景和螃蟹大军的迁徙,感受湿地观鸟的乐趣和古避潮墩的韵味,每一处景色,每一个瞬间,都会给你带来惊喜。

除了绝美的自然景色,西沙湿地的生态环境更是一绝。这里孕育着丰富的物种,迁徙的候鸟、随着潮汐而来的沙蟹、泥滩上腾跃的弹涂鱼,以及长江珍稀保护鱼类等,共同构成了一个丰富多彩的生态系统。据统计,西沙湿地的鸟类已达百余种、鱼类有60余种,其中包括国家一、二级保护动物和濒危物种。

无论是东滩湿地,还是西沙湿地,都是崇明岛良好生态的缩影,承载着特殊而深远的意义。崇明籍诗人徐刚在他的作品《我的岛》中深情地写道:“我的岛,是一粒沙子,后来成了长江入海口,意味深长的叹息,凝固着沧海桑田的时刻。”是的,这段文字恰如其分地描绘了崇明岛历经1400余年成陆的沧桑巨变,以及人们在这片土地上坚持不懈的守护。