万米高空的“听诊器”北斗探空气球

作者: 黄旭辉 周晓湘 马佩强内外兼修的体魄

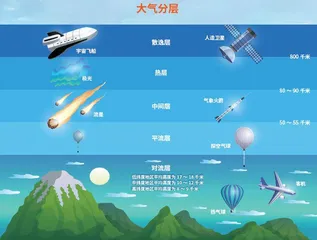

普通气球大多是由天然乳胶制成的。但是对流层顶部的气温太低了(零下五六十摄氏度),它们受不了低温、紫外线和臭氧,高空长时间飞行会出现低温结晶和老化。

为了让我拥有强健的体魄,经过天然乳胶改性、耐寒性能、防老化性能等“配方”试验后,科研人员向天然乳胶里加入了多种“配料”,制成了我的身体,让我可以抗老化、不惧高空低温。

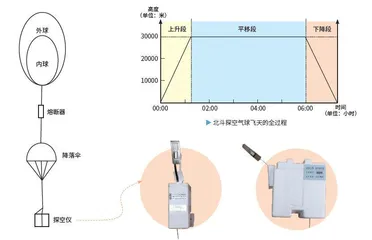

我的身体里还有一层内球。到达预定高度后,通过调整内、外球的充气量,使外球达到一定高度后炸开,内球受到气压差影响,内部气体膨胀,我就可以保持浮力和重力平衡,这可是我能完成平漂观测的秘密武器。

怀揣“中国芯”

作为北斗探空气球,我最引以为豪的,是身上的“中国芯”——我国自主研发的春分I号芯片。

它作为我的主处理芯片,藏在导航探空仪里,配备了相应的采集电路,可以对不同高度大气完成精细化的温度、湿度、气压和风的探测,再通过400兆赫(波动频率单位之一,1兆赫=1000000赫兹)频段将采集的数据实时发送至地面接收机,并同步上传至国家级云端中心平台。

与北斗探空系统“手牵手”

我不再像以前那样,只依靠一台孤零零的L波段雷达确定位置。

科研人员为我增配了GPS天线,以及集成了各种先进技术的北斗探空系统,使我的定位精度更新为0.3米,达到国际先进水平,远超传统L波段探空雷达的500米左右的精度。我与北斗系统的“携手”,可以获取更为精确的实时卫星导航信息,再也不会产生迷路的烦恼。

当我飞上天

准备起飞

清晨6点,当万物还在睡梦中,我和高空观测站的观测员们已合作准备今天的第一次探空旅程了。

首先,观测员会为我的内球充入氢气,在充入氢气的浮力与自身配重平衡后,意味着我“掌握”了平漂大法。接下来,观测员会再给我的外球充入氢气,使外球拉力在2~3千克之间。当我恰好能把配重拉起来时,我就已经达到“标准体形”了。

探空气球上的导航探空仪(左)和传统探空气球的二次雷达探空仪(右)(供图/马佩强)

同时,另一位观测员会对探空仪进行基测(为避免运输和存储过程中探空仪传感器指标失真,以及保证探测数据的真实可靠,在正式作业前用地面标准器进行最后一次检查和校准)。基测合格后,我的身上从上到下会依次挂载上熔断器、降落伞、导航探空仪,这时的我整装待发,随时可以飞向高空。

冲向天际

7点15分,随着倒计时结束,绳子的尾端被轻轻松开,我以每分钟近400米的速度直冲云霄!飞行途中,我身上的导航探空仪一刻不停地聆听大气发出的“声音”,通过直接采集记录沿途的温度、湿度、气压等数据,并通过计算我在水平方向上的移动速度和方向,间接得到实时的风速和风向数据,犹如为大气做一次全面体检。

在群里和朋友们“聊天”

那么,我收集到的数据还会像L波段探空系统那样逐级往上传吗?

不,我身上的仪器配合北斗探空系统,可以减少省级数据质控环节,将探空原始数据直接汇交国家级业务平台“天擎”,并下发至应用端。数据传输时效总体优于前辈们,10千帕以下的数据最快可提前49分钟。

(供图/黄旭辉)

不仅仅是数据传输阶段更快、更稳定,在数据接收上,各地安装的接收机就像一个个节点,编织成一张大网,实现了从定时定点单一接收观测数据向实时智能组网接收的技术变革。

就好比从前我只能一对一和朋友通话;但现在,我和好朋友们被拉进了一个大群。无论我飞到哪里,遇到什么复杂环境,地面研究人员都能稳定获取我们的回传数据,为数值预报模式提供高质量的温度、气压、湿度和风速风向廓线(气象数值随高度或距离变化而产生的状况曲线)。

我的独门秘籍:平漂大法

伴随着我的飞行高度越来越高,外界气压越来越低,我的体积也越来越大,直至飞抵2.8万米左右的高空,我的外球再也承受不住,“砰”的一声破裂。若换作我的前辈们,它们的一生就至此结束了。但我在内球的支撑下,使出独门平衡秘籍,不但没有坠毁,反而在平流层开始了长达4~6小时的高空平漂。

回归:使命的终点与延续

当我飞到了预设的范围外,或收到观测员遥控的指令,就到了我该返航的时候,球体下方的熔断装置便会切断系留绳,让携带探空仪的降落伞缓缓下落。我一路向下,感受着气压渐增,周遭空气变得稠密,导航探空仪不忘做着最后的测量工作,直至着陆的那一刻。

这样一次从地面到平流层的往返飞行需耗时8~10小时,普通前辈难以完成这样的任务,而我特殊的双层球体结构恰好能实现对垂直大气的单次飞行、两次探测。

(供图/黄旭辉)

(供图/黄旭辉)

相较于其他高空探测手段,我的优势在于能获取准确的垂直大气廓线,且成本低、布放便捷、数据时效性高。但我的一生注定是“向死而生”,完成使命的探空仪会安全降落在地面,而我的内球在失去了探空仪后会继续上升,在层层大气中穿梭数次后,终会如泡沫般消散在蔚蓝天宇间。并且,由于我的内球通常由可降解材料制成,几乎不会对环境造成污染。

不必为我伤心。作为新一代北斗探空气球,我传承了前辈的使命,融入了更多的尖端科技,助力气象探空实现了更经济、更高效、更精准的立体探测。当上百个探空气球从祖国各地如我般升空,一张由我们携手北斗探空系统编织的物联网逐渐成形,用一次次探测,把握长空的“脉搏”,为天气预报、气候研究,乃至卫星发射、航天测控提供大气背景数据。

(责任编辑 / 王佳璇 美术编辑 / 周游)