曾庆存用科学之笔绘气象蓝图

作者: 李艳涵

曾庆存,中国科学院院士,中国科学院大气物理研究所研究员,国际著名大气科学家,曾获国家最高科学技术奖,并被授予第61届国际气象组织奖——全球气象界的最高荣誉。

曾庆存在气候学、气象动力学、数值天气预报、大气遥感、地球流体力学、大气和大洋环流理论、气候和环境变化的数值模拟和预测理论、计算数学等方面成就斐然。从平凡的农家少年到享誉业界的气象科学泰斗,他的经历充满了曲折与不凡。

攀上珠峰踏北边

气象科学是研究大气现象、过程及其规律的科学,在天气预报、气候变化、环境保护、国防安全、经济建设等方面发挥着巨大作用。

1935年,曾庆存出生在广东省阳江市的农村。后来,他顺利考上北京大学物理系,进入气象专业学习。当时正值国际气象科学经历重大变革的时期,学科蓬勃发展、处处充满机遇和希望。但我国气象领域正处于起步阶段,与国际先进水平差距较大,因此迫切需要培养一大批相关领域的人才。

1957年,曾庆存通过选拔,被派往国外深造。在确定论文题目时,他专挑硬骨头啃,将曙光初现的数值天气预报技术(根据大气运动的原始动力学方程预测未来天气的技术)作为研究方向。

当时,国际气象学界针对此项技术已经建立了方程,但无法求解。这个选择意味着他要面对一道极其复杂的世界级难题。为了验证一个数据,在有限的计算条件下,曾庆存几乎不眠不休,他可以连续计算十几个小时。最终,曾庆存首创了求解方程的“半隐式差分法”,这个解法至今仍在使用。

丹心开日月

国外学成后,曾庆存下定决心回到祖国,支援国家建设。他继续深耕数值天气预报等领域中的基础理论问题,这些开创性、系统性的研究并不被看好,但事实证明,这些成果对数值天气预报的进一步发展起到了关键性的作用。

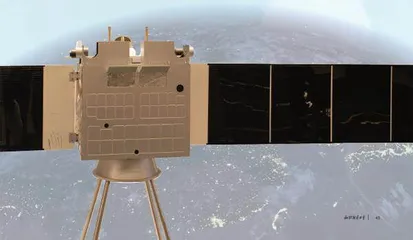

1969年,为改变我国气象资料受制于人的局面,周恩来总理提出要研制我国自己的气象卫星。曾庆存又一次服从国家安排,投入到气象卫星设计总体规划工作中。

缺少参考资料,大家就边学习边工作。曾庆存暂时放下气象学的研究,与大家一起学习空间遥感和卫星工程方面的知识。根据有限的红外遥感资料,结合自身的思考和研究,曾庆存出版了专著《大气红外遥测原理》。这是国际上第一本系统介绍卫星红外遥感定量理论的专著,为我国气象卫星的研制提供了重要参考。

1988年9月7日,我国自主研制的首颗气象卫星——风云一号发射成功,我国同时拥有了从地面和太空两方面观测大气的能力,曾庆存功不可没。

人才科技尽繁星

初入北京大学时,曾庆存的导师、中国科学院院士谢义炳就教导大家要跟随祖国需要,热爱气象科学。接过教育接力棒的曾庆存言传身教,也将这种科学精神传递给后辈。

1984年,曾庆存就任中国科学院大气物理研究所所长,挑起了研究所发展的重任,他决心将研究所建成我国高水平的大气科学研究中心。当时的研究所缺少科研经费,环境简陋、设备落后,面对诸多困难,曾庆存大刀阔斧进行改革。在他的努力下,研究所创立了多个国家重点实验室,并购入大量先进仪器,这些举措极大促进了研究所的发展,提升了研究所在国际上的地位。

曾庆存为我国气象事业培养了一批又一批杰出人才。他对有不同学科背景的学生因材施教,当学生家中有困难时,他会自掏腰包去资助。

学成归国后,曾庆存曾写下“男儿若个真英俊,攀上珠峰踏北边”的豪迈诗篇,现在的他已经攀上了大气科学的高峰,也获得了来自国家乃至国际的盛誉。步入耄耋之年,他仍头脑清晰,关注着心爱的气象科学的发展。

(责任编辑 / 王佳璇 美术编辑 / 周游)