静止的自然之魂:博物馆标本探秘

作者: 孙路阳当我们踏入博物馆,目光总会被那些陈列在展柜中的标本所吸引。它们或诉说着史前神秘的远古巨兽,或定格了飞翔瞬间的斑斓鸟类。在科技日新月异,高清影像、虚拟展览蓬勃发展的今天,我们为何依然执着于这些看似陈旧的标本?它们身上究竟承载着怎样不可替代的价值,让其在博物馆的天地中熠熠生辉?

无声的自然

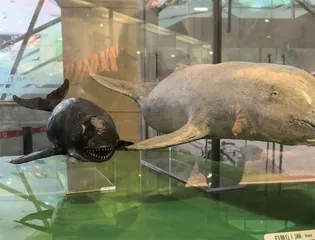

在国家动物博物馆一层的濒危动物展厅入口处,放置着一个巨大的玻璃展示柜,这里正展示着“镇馆之宝”——一件白鱀(jì)豚真剥制标本(动物死亡后将皮张连同上面的毛发、羽毛、鳞片等衍生物一同剥下制成的标本,作为动物实体存在的证据,主要用于动物学研究、科普宣教传播)。这是一头体长为2.06米,体重为95千克的成年雄性个体,连同另一件江豚真剥制标本,以双豚合并、相互依偎的姿态陈列在此。

水中的白色“精灵”

白鱀豚,为哺乳纲鲸偶蹄目白鱀豚科白鱀豚属,是我国长江流域中较早的一批原住民,更是长江中下游特有的水兽,自中新世至今,约有2000万年的演化史,我国古代的诗词佳作中更是频繁出现对白鱀豚的描述。

白鱀豚主要栖息于长江中下游水域以及与其相通的洞庭湖、鄱阳湖、钱塘江等水域中,通常3~4头集群出没,或者十几头的大群一同出没。它们总是紧跟着鱼群的出没进行捕食,这一景象被长江沿岸的渔民所观察,将其誉为神灵,认为它可帮助预报风雨、收获渔利。

中国传统文化中,白色的动物经常被视为祥瑞。白鱀豚周身洁白,深受长江沿岸人们的爱戴。《聊斋志异》中有一篇名为《白秋练》的故事,其主人公白秋练的原形便是白鱀豚。

然而,长江流域高速发展,白鱀豚的栖息地被严重破坏,种群数量极速下降。2007年,它被宣布功能性灭绝,这意味着该物种已经无法保障种群的健康延续。

我们为什么要看标本?

我们能在日常生活中见到的动物种类十分有限,而博物馆内的动物标本种类繁多,甚至有许多濒临灭绝或者功能性灭绝的物种。我们可以长时间驻足去观察它们。由此可见,参观博物馆是大众少有的能和濒临灭绝或已灭绝物种产生联系的途径。

旧日的余晖

白鱀豚体长通常约1.5~2.5米,成年后,雌性个体略大于雄性个体,体重甚至可达230千克。

走近白鱀豚标本,我们能看到它纺锤形的体形,它的周身呈浅灰色,腹面为白色,呼吸孔位于头顶,背部有一明显背鳍(它的古称之一的“白旗”便由此而来)。

它的眼极小,在口角后上方。因为长江江水浑浊,它们并不靠视力探知周围环境,而是通过灵敏的声呐系统。

它拥有狭长的吻部(长约0.3米),吻前端略微上翘,布满锐齿。对其早期死亡个体的解剖发现,白鱀豚的胃内有大量底栖鱼类,由此可推断其吻部形态的演化与探寻底栖鱼类有关。

国家一级重点保护野生动物,是长江水域中的特有物种,也是目前长江中唯一的鲸豚类动物。它周身灰黑,吻短不突出,体型好似一枚乌黑的炮弹,因其嘴角上扬、形似微笑的外表而被称为“微笑天使”,目前野外种群数量1300头左右

博物馆中的标本绝非时代的“遗珠”,而是历史的见证者、科学的基石、艺术的源泉、教育的鲜活教材。即便在今日,它们独一无二的实体存在感、直观的信息传递方式依旧无可比拟。它们宛如桥梁,让人类与自然的对话永不停息,也敦促着我们为守护生物多样性、传承知识而不懈努力。

知识链接

中国功勋大熊猫良良

走向地下一层大厅,这里还有一只明星大熊猫标本“良良”,它是中国的功勋大熊猫。

20世纪70年代末至80年代初,全世界面临着“圈养的雄性大熊猫无法配种”的业界难题。而1986年出生的大熊猫良良让相关科研人员看到了人工养殖大熊猫自然配种的希望。

良良的父本是一只被救助的野生大熊猫,母亲则是繁殖的子一代大熊猫,它是由技术人员用冷冻精子通过人工授精方式繁殖成功的,也是首个在人工圈养条件下,完成自然配种至雌性大熊猫产仔成活的子二代雄性大熊猫,其后代几乎都继承了它的优良基因。

良良为大熊猫的人工饲养开辟了新纪元,也为中国大熊猫的人工繁育和种群壮大立下了汗马功劳。为纪念这只功勋大熊猫,在其因病去世后,良良被制成标本,让人们永远记住它的贡献。

(责任编辑 / 牛一名 美术编辑 / 周游)