邹洪利:让石头开出惊世的花

作者: 解莹易水河畔的艺术追求

1966年,邹洪利出生于河北易县的一个普通家庭,从小生长在易水河畔。这里曾是荆轲刺秦前“风萧萧兮易水寒”的悲壮之地,也是易砚诞生和传承的摇篮。幼年时,邹洪利常常聆听父辈讲述唐代制砚大师奚超父子的故事,也常常目睹老艺人用刻刀雕琢石砚的场景。在这样的耳濡目染之下,他对易砚有了基本的了解,并逐渐产生了深厚的情感。“那时候只觉得石头能变成砚台很神奇,但没想到它会成为我一生的牵绊。”邹洪利回忆道。

20世纪80年代,改革开放的浪潮席卷全国,易县的年轻人纷纷南下闯荡。在这一时代背景下,邹洪利面临人生的重大抉择:是追随时代洪流外出打拼,还是扎根故土守护一门濒危的技艺?

易砚历史悠久,其实物资料最早可追溯至东汉,唐代以后易砚不断发展,被列为宫廷贡品,然而到了近代,这项技艺却因匠人流失、工艺粗糙而几近失传。“易砚拥有近2 000年的历史,不能断在我们这代人手里。我要做易砚的继承人,要把它带到全国,带到世界。”凭着对石头的热爱和对艺术的痴迷,邹洪利作出了一个影响他一生的决定:不留后路,追求艺术。

邹洪利说:“是易砚牵绊了我的脚步,让我留下来。如果想把易砚发扬光大,让它走出我们这偏僻山村,不是一件容易的事情,既然我把这项艺术视为我的追求,作出一些牺牲是值得的。”

脚踏实地的钻研历程

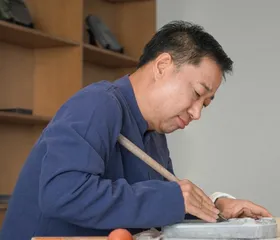

既然选好了道路,就要坚定地走下去。邹洪利向传承易水砚(以“易水”为品牌的易砚)制作技艺的老艺人拜师学艺,从最基础的选石、开料学起,逐步学精、学深。在学习过程中,他发现传统易水砚制作仍停留在粗加工阶段,匠人们为谋生而机械复制既有图案,毫无艺术创新。为突破桎梏,他走访名砚产地,研读砚类古籍,日复一日地绘图、雕刻、毁掉、重来……他废寝忘食、苦心钻研,只为创新易水砚制作方法和艺术风格。

“做人不能说大话,要踏踏实实,这是母亲对我的教导。”正是在这样的教导中,邹洪利在易水砚的传承和创新方面一步一个脚印,走得扎扎实实。“石头是有生命的,你得读懂它的纹路和呼吸。”邹洪利以料构思,因石施技,巧妙地利用砚石上的天然石眼和俏色,努力让每方砚台都成为独一无二的艺术品。

在多年刻苦钻研的基础上,邹洪利融合南北砚雕技艺之所长,综合运用平雕、阴雕、透雕等多种工艺技法,研发、生产出上百种造型独特的易水砚作品,使易水砚成为砚中瑰宝,成为民族艺术中的璀璨明珠。

开创巨砚制作的先河

巨砚是邹洪利最具标志性的创举,这背后隐藏着一段跨越千年的对话。邹洪利在年少时便对巨砚心生向往,他听闻唐代制砚大师奚超父子曾想用一块巨石制作巨砚,但由于技术条件不成熟,这一想法最终未能实现。这份历史的遗憾一直深藏在邹洪利的心中,激励他去完成前人未能实现的心愿。

想要制作巨砚,必须要找到合适的巨石。经过不懈的努力,邹洪利在龙凤山的一个古老砚石坑中发现了一块梦想中的巨石。这块石料重达百吨,珍贵异常,非常符合邹洪利制作巨砚的要求,然而周围山高路陡,无法使用现代机械,爆破更会毁损石质,开采难度极大。

面对挑战,邹洪利没有放弃,他组织了一支由50多名工匠组成的队伍,采用最原始的工具——锤子和钎子进行人工开凿,终于在三个月后将这块巨石从山中开采出来。开采出来以后,运输也是一个大问题。邹洪利组织100多名民工,利用撬棍和滚木一点一点地将这块巨石从山上搬运至山下,后来又借助吊车和大型运输车将这块巨石安全运送到城内的工厂。在整个过程中,困难重重,但凡在任何一个环节有一丝动摇都不会有易水砚巨砚的诞生。

有了合适的石料,接下来便是进行艺术创作了。经过三年多的精心设计和雕刻,邹洪利完成了巨砚的制作,《中华巨龙砚》横空出世,轰动砚界。这件作品的诞生不仅实现了他年少时的梦想,而且开创了易水砚巨砚制作的先河,此后《归砚》《菊花牡丹砚》《归缘砚》等巨砚先后问世,将易水砚这一传统工艺推向了新的高度。

积蓄非遗破局的力量

让易水砚走向全国、走向世界,这是一个宏大的目标。为了实现这一目标,邹洪利几十年如一日地努力着。

随着时代的发展,砚台的实用性已大大弱化,为了让易水砚这一非遗项目走进现代人的生活,邹洪利大胆革新,设计出仿古系列砚、节气系列砚等融合传统文化与现代生活的砚台产品,开发出石板画、茶海、鱼缸、香插、石质加湿器等多样化的文创产品。这些产品贴近生活、艺术感强,符合现代人的审美需求和精神追求,受到消费者的青睐。

与此同时,邹洪利还积极投身中华砚文化博览城建设,项目建成后将使易县成为中国文房四宝产品交流集散地和人才产业聚集区,以易水砚为主的非遗产业将迎来新的发展机遇。

每一块石头都在等待着被唤醒,而像邹洪利这样的制砚师可以让它们在这个时代开出惊世的花。