足跟像踩到了刺猬一样疼是怎么回事

作者: 拓振合

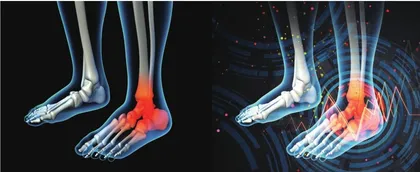

什么是跟痛症

跟痛症是指足跟部位发生疼痛的临床现象,是导致足跟疼痛的一系列疾病的简单概括。足跟承载着人体大部分的重量,足跟后上方通过跟腱与小腿后侧肌群连接,前下方通过足底筋膜与足趾连接。跟骨下方区域是脂肪组织,称为脂肪垫。所有构成足跟及与足跟连接的组织出现病变都可能引起足跟疼痛。严格来说,跟痛症并不是一种独立的疾病,而是一种症状。

引起跟痛症的常见因素有哪些

40岁以上人群、需要长时间站立或走路的人(如教师、售货员、运动员)及肥胖者是患跟痛症的高风险群体。引起跟痛症的常见因素包括跖筋膜炎、跟骨骨刺、跟腱炎、脂肪垫萎缩、跟骨内高压等。

跖筋膜炎

医学上把构成足的骨头组成的“弓”状结构称为足弓。跖筋膜这条从足跟延伸到足趾的厚韧带可以看作是“弓弦”,负责支撑足弓。当人们在工作、运动时,跖筋膜这一“弓弦”如果受到过度拉伸或损伤,就会引发跖筋膜炎,出现足跟、足底的疼痛。

跟骨骨刺

足底筋膜长期牵拉跟骨骨质会引起骨质增生,拍摄X线片能看到跟骨下方形成尖刺状的骨赘。骨刺本身不一定会引起疼痛,但如果它对周围的软组织产生刺激就会引发疼痛。尤其是当足跟被石子、砖头等硬物垫着时,疼痛最为剧烈。

跟腱炎

局部损伤是跟腱炎发生的主要原因。在打球、奔跑等运动过程中,跟腱承受反复且过度的牵张力,这种牵张力导致跟腱局部损伤,进而形成无菌性炎症,从而引起足跟后方的疼痛。

脂肪垫萎缩

脂肪垫具有缓冲和吸收震荡、隔离足跟皮肤与跟骨的作用。随着年龄的增长,脂肪垫可能会萎缩,弹性下降,失去缓冲作用,使得跟骨承受更多的压力。因此,40岁以上的中老年人易出现足跟疼痛。

跟骨内高压

导致跟骨内高压的原因目前尚不明确,有学者认为跟骨内注入的动脉血和回流的静脉血是平衡的,所以跟骨内的压力也是恒定的,一旦被某些原因打破了这种平衡,则可能产生跟骨内高压,从而出现疼痛症状。

其他原因

足部结构异常(如扁平足、高弓足)、穿着鞋底偏硬或大小不合适的鞋子、足部长期处于阴冷潮湿的环境等,也可能导致跟痛症。

如何诊断跟痛症

跟痛症患者可于骨科或疼痛科就诊,医生通过询问疼痛的部位、疼痛的特点、加重或缓解的因素以及进行体格检查来寻找足跟部的压痛点,观察足部结构是否有异常,从而获得较为准确的诊断。医生为了验证自己的判断并排除一些少见疾病,还可能会建议患者进行影像学检查,如X线检查、超声检查、核磁共振检查等。

跟痛症的治疗方法有哪些

跟痛症的病因较多,医生会根据患者的具体病因进行个体化的治疗。绝大多数跟痛症可以通过保守治疗得到缓解或者治愈。若保守治疗无效,则可根据具体情况选择切除骨刺、修复受损的足底筋膜、释放跟骨内过高压力等手术方式治疗。

休息

良好的休息有利于病变部位的恢复,避免病情加重。患者应减少足部的活动,避免长时间站立、行走或跑步。

热敷或中药泡浴

在疼痛部位热敷,每次20分钟,每天2~3次。热敷可促进局部血液循环,有助于减轻炎症和疼痛。也可使用一些活血化瘀的中草药熬煮后泡浴足部,推荐一味方剂:红花9克、生艾叶15克、当归9克、防风9克、防己9克、赤芍15克、花椒9克、桂枝9克,熬煮30分钟待温度适当后泡浴足部,每次20分钟,每天1~2次。需注意,少部分人群会产生过敏现象。

药物治疗

药物治疗分为口服及外用药物。口服给药首选布洛芬、塞来昔布等,局部外用氟比洛芬凝胶贴膏、双氯芬酸二乙胺乳胶剂等。这些非甾体抗炎药不但可以缓解疼痛,还可减轻局部无菌性炎症反应,尤其适用于跖筋膜炎、跟骨骨刺、跟腱炎引起的足跟疼痛。

局部封闭治疗

局部封闭治疗是把药液直接注射到炎症发生的部位,可迅速缓解疼痛,对于跖筋膜炎、跟骨骨刺引起的疼痛可取得较理想的效果,但要注意避免跟腱局部注射,有跟腱断裂的风险。

物理治疗

物理治疗包括冲击波、超声波、蜡疗、手法按摩等,尤其推荐使用冲击波治疗。这些物理治疗可以帮助缓解疼痛和促进组织修复。

足部矫形器

使用定制或非定制的足弓支撑垫或矫形鞋垫可以减轻足底筋膜的压力,对于跖筋膜炎、扁平足的患者疗效较好。

跟痛症的预防

防病大于治病,预防跟痛症需要我们注意以下几点。选择有良好足弓支撑和鞋底柔软、具有缓冲性能的鞋子,避免穿高跟鞋或硬平底鞋。保持健康的体重,以减轻足部所承受的压力。平时可进行足底筋膜、小腿肌肉力量的训练,以增强足部韧带、筋膜的柔韧性和力量。避免过度或者剧烈运动,尤其是长时间跑、跳等高冲击运动锻炼。

跟痛症病因复杂,有些病因未完全探明。希望通过本文的科普,能让更多人了解跟痛症,掌握正确的预防及治疗方法。

作者单位|陕西中医药大学附属医院骨病病区