“天”“海”竞赛:在竞争中前行的卫星通信技术

作者: 于晓乐 倪大宁

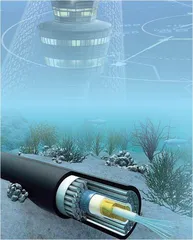

第一条跨大西洋海底电缆,让通信迈入新时代

随着十八世纪工业革命的发展,欧洲和北美之间的通信变得日益重要。但往来于两地之间的船舶需要10天左右的时间,采用传统运送邮件的通信方式根本无法满足商业人士、政府机构等各行各业人士的需求。随着1858年大西洋电报公司成功铺设了第一条跨大西洋的海底电报电缆,人类的远距离通信迈入了新时代。奥地利作家在《人类群星闪耀时》一书中评价道,“从这一刻起,整个地球跳动着同一颗心脏。生活在地球上的人类,能同时从地球的一端听到、看到、了解到地球的另一端。人类以自身的创造力,变得像神一样无处不在。多么美好!”

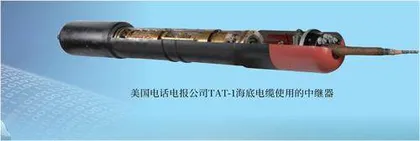

但当时的通信效率非常低,最开始每小时只能传输几个单词。随着技术的不断迭代,在美国电话电报公司和英国邮政局的努力下,第一代跨大西洋电话电缆(TAT-1)在1956年得以成功铺设,能够同时提供36路国际电话业务。

太空中的卫星,让通讯大步跨越

卫星产业界的人此时看到了商机。美国电话电报公司贝尔实验室的约翰·皮尔斯在1955年发表的一篇题为《轨道无线电中继》的文章中分析认为,如果能通过卫星实现30倍于TAT-1海底电缆的通信容量,这岂不是能形成一笔10亿美元的生意?约翰·皮尔斯绝不是一个空谈者,他后来还身体力行,在贝尔实验室主导了“电视卫星一号”(Telstar1)的研发,被誉为“通信卫星之父”。

1965年4月6日,由国际通信卫星组织(Intelsat)运营、休斯飞机公司研制的“晨鸟”卫星(也称为国际通信卫星1号)发射成功,成为了全球第一颗商业静止轨道通信卫星。在这颗卫星中,休斯飞机公司继承了第一颗静止轨道实验通信卫星——同步通信卫星3号(Syncom-3)的相关技术,并进行了技术改进。这颗卫星能够提供240路电话业务,优于同期第3代跨大西洋电话电缆(TAT-3)所能实现的138条国际电话信道的容量。

太空通讯和海洋通讯的竞争

在这之后的二十多年中,静止轨道通信卫星和海底电缆两种技术路线在技术和商业上一直持续竞争:1968年发射的首颗国际通信卫星3号能够提供1200路电话服务;美国电话电报公司在1976年建成的第6代跨大西洋电话电缆(TAT-6)能够提供4000路电话服务;由福特宇航和通信公司制造,并于1980年发射的首颗国际通信卫星5号能够提供15000路电话服务。

在这一时期,由于静止轨道通信卫星所能提供的通信容量和价格都优于海底电缆,以国际通信卫星组织为代表的卫星运营商一度占据了国际电话市场的半壁江山。

但情况在1988年发生了变化。随着第8代跨大西洋电话光缆(TAT-8)的成功铺设,以光纤为代表的颠覆性技术横空出世,改变了历史格局。TAT-8能够实现每秒560Mb的数据传输速率。而仅仅一年后,私营的PTAT-1海底电缆投入使用,不但打破了美国电话电报公司的垄断,还将数据传输速率提高到了每秒1.26Gb,这相当于40000路电话信道,是TAT-6的整整10倍。2018年,由微软、脸书等公司投资的“潮汐”(Marea)海底光缆投入使用,数据传输速率达到了惊人的每秒160Tb,是TAT-8系统的28万倍。根据统计,目前海底光缆承载着98%以上的国际带宽,通信卫星的优势逐渐不复存在。

“流水前波让后波”,尽管通信卫星的风头被海底光缆抢走了。但两者是无法彼此取代的,它们从生态学上形成相互备份的关系,提高了人类通信的弹性,从而更好地为人类保驾护航。比如2022年初,汤加因为海底火山喷发及由此引发的海啸而导致海底光缆受损,在一个多月的光缆修复期内,这个国家只能依靠卫星与外界进行通信。当然,卫星运营商和卫星制造商也没有坐以待毙,推出高通量卫星这一概念,某种程度上也是为了跟竞争对手抗衡,提升自身的生存能力。

这些给了我们以下启示:第一,公平的竞争能够促进技术的革新和产业升级,让人类享受到技术带来的红利。正是由于通信卫星和海底光缆的不断竞争,国际电话、卫星电视和互联网流量的价格不断下降,让我们享受到了互联网的便利。第二,要敢于超前想象和思考。贝尔实验室的约翰·皮尔斯在人类发射第一颗人造卫星之前,就设想了用卫星实现国际电话中继的方案;同样,太空探索技术公司的埃隆·马斯克当年提出可重复使用火箭的概念时,也受到了专业人士的嘲笑,但最终这些大胆的设想都变成了现实。