与其占据一个品类,不如开拓更多新场景

作者: 空手一切品牌建设、营销推广的做法,最终都要回到消费者的需求和决策模式上来。对消费者行为理解的不同,决定了营销模式的不同。

品类思考,品牌表达

过去,我们一直认为消费者的决策模式叫作“品类思考,品牌表达”。

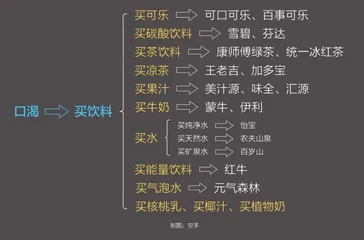

我们以买饮料这个最常见的消费行为为例来进行说明。具体来说,消费者如何选购一瓶饮料呢?就是先决定喝什么品类,然后再考虑买哪个品牌。

比如,先决定喝可乐,再考虑是选可口可乐还是百事可乐;先决定喝牛奶,再考虑是选蒙牛还是伊利……当然,消费者还可以进一步细分品类,比如先决定买水,再决定是喝纯净水、天然水还是矿泉水,然后再考虑是选怡宝、农夫山泉还是百岁山。

在这一决策模式主导下,业界主流的营销思想就是定位和HBG(How Brands Grow)大渗透品牌增长理论。

定位就是帮助品牌在品类中占据一个位置,比如按照定位思想,可口可乐就是可乐品类的开创者,最经典的可乐品牌;而百事就是新一代的选择,是年轻的可乐品牌。假如有国内企业也推出了一个可乐品牌,那么其定位就是中国人的可乐,更适合中国人的体质。定位的实质就是品类地位,不过定位专家经常把这个概念偷换成心智地位。

HBG大渗透品牌增长理论的核心思想是,通过提高品牌在消费者心目中的知名度以及不同渠道的覆盖率,进而提高品牌在市场上的渗透率,确保品牌在品类中拥有领先优势。当消费者决定购买该品类产品时,能够优先想到自己的品牌。提出该理论的南澳大学教授拜伦·夏普认为,提高渗透率是实现增长的唯一方法。一个品牌必须不断扩大自身在最广大人群中的普及,促使更多非品牌消费者加入购买,才能提升品牌的总体销售量。为此,他写了一本书,叫作How Brands Grow(简称HBG),来阐述他对品牌如何实现增长的理解。正因为拜伦·夏普认为,这种观念与注重消费者关系经营、提高消费者忠诚度和满意度的传统营销思想不同,所以这本书在国内被翻译为《非传统营销》。

信奉HBG思想的企业,在品牌营销中会经常提到几个指标,并将之作为工作目标。比如“第一提及率”,这个指标是指消费者在提到某个产品时,第一时间想到该品类中自身品牌的比例。

要计算“第一提及率”,其做法就是在问卷调研中向消费者提问:“提到某个品类(比如手机或奶粉),你第一反应想到的是哪个品牌?”这一指标被认为是衡量品牌知名度、市场地位和市场份额的重要指标。很显然,该指标即“品类思考,品牌表达”这一思维的产物。其实,正因为我们都认为消费者是这样的决策模式,所以“定位+渗透”成为业界主流观念,这是品牌增长的传统做法。

这一营销思想要求企业在创业前先要选择赛道(也就是品类),最好是选择那些市场容量大、增速快且同时存在蓝海、市场竞争处于空白的赛道(当然,这样的赛道目前几乎不存在了,只能退而求其次)。然后就要做定位,使自身品牌区隔于竞争对手,找到一块属于自己的细分领地。接下来,企业还要通过持续的广告投放和渠道铺货,强化品牌在所属品类市场的优势和影响力,并努力提高触达消费者的数量和效率,从而向更多消费者宣示品牌的存在,赢得消费者选择自己的机会。

这个模式看似无懈可击,却无法回答两个问题:

第一,消费者选择不同品类时的考量是什么?

比如一名消费者为什么决定喝可乐,而不是喝凉茶、果汁或其他碳酸饮料?为什么可乐、果汁、牛奶是大品类,选择它的人多,而气泡水、椰汁、植物奶就是小品类?同一行业中各个小品类的成因是什么?消费者在选择时的差异是什么?身处小品类的品牌就该认命吗?如何把品类市场做大,推动更多人选择小品类?

如果我们把品类视为消费者决策的核心逻辑,这个问题就很难解答。而且对于小品类中的品牌而言,这一逻辑对营销没有指导意义。因为只占领品类还不够,市场规模太小了。

第二,打造品牌的价值和意义是什么,只是为了占领品类吗?

“品类思考,品牌表达”很容易造成一个思维误区,那就是把成为品类代名词当作品牌建设的至高目标。

这种思维会导致我们误以为一个品牌的销量都是从品类整体人群和市场规模中来,品牌的用处就在于从品类中抢得最大份额。这就会造成品牌的能量完全受限于品类,只有当消费者对该品类产生需求时,品牌才能发挥作用。但实际上,品牌的价值在于它能超越品类局限,吸引到那些原本对该品类产品不感兴趣的人群,获取品类以外的流量和销量。

就像消费者喝可口可乐,仅仅因为它是可乐品类的第一选择吗?事实上,很多人喝可口可乐,不是因为先决定了喝可乐,再选了可口可乐这个品牌,而是因为喜欢可口可乐品牌,被其“分享快乐”的精神打动,于是才选择喝可乐品类。如果不是可口可乐品牌的巨大魅力和价值,可乐又如何成为饮料市场的主流大品类?

对可口可乐来说,只宣传“喝可乐就喝可口可乐”“可乐发明者”“140年历史,正宗可乐”等定位式口号,可没有办法吸引果汁、茶饮料的消费者来喝可乐。而且先品类、后品牌的思维逻辑还导致一个问题,那就是定位派反对品牌延伸。他们相信一个品牌只能代表一个品类,如果一个品牌搞多元化、推出多个品类的产品,那么就会造成消费者认知混乱。就像小米品牌应该致力于成为手机品类代表,而不是推出小米电视、小米空调等一大堆品类。

事实上,在品牌和品类之间画等号,会将品牌锁死在品类中。一方面,这会导致品牌的生意完全从品类中来,品类规模就是增长的上限,就是品牌天花板;如此一来品牌只能与品类的生命周期同呼吸共命运,当品类下滑或衰落时,品牌也只能跟着没落。就像多年来强调“好空调,格力造”的格力集团遭遇增长困境,而多元化发展的美的集团却能焕发第二春一样。另一方面,单一品类品牌的认知一旦形成,消费者认知就会固化,而这会极大地限制品牌延伸,限制品牌在商业上的可能性,如果小米只将自己定位为手机品类,那它就不能造车了。如果消费者只认为小米=手机,那么小米汽车也就不会有那么多人买了。

既然这种模式存在很大的局限,那么我们就要回归本质,重新回到消费者的决策模式上去思考问题。其实,消费者真正的决策模式叫作“场景思考,标签认知,品牌表达”。

场景思考,标签认知,品牌表达

我们仍以买饮料为例来说明。

消费者购买饮料,首先考虑的是消费场景。比如在早晨配餐场景下,消费者会买什么类型的饮料?答案是“营养型饮料”,带有“营养”标签的品类和品牌,如特仑苏牛奶、味全每日C果汁、OATLY(噢麦力)燕麦奶就是完美的选择。即使一名消费者非常喜欢喝可乐,他大概率也不会一大早就搭配着包子油条喝可乐。可乐不具备“营养”标签,因而不适配早餐场景。

再比如下午茶场景,不管是办公室里同事相约喝点饮料放松一下,还是闺密聚会喝点东西,这时消费者需要“享乐型饮料”,不管是点奶茶品类如喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬,还是来罐可乐、雪碧都比较合适。

还有办公、开会场景,为避免工作犯困,并提高效率,消费者会选“提神型饮料”,比如选择咖啡品牌瑞幸、星巴克、雀巢等,或者能量饮料红牛。

消费者会先考虑自己的消费场景,进而决定自己选择什么品类,场景先于品类。然后,消费者再根据不同品牌身上拥有的标签,最终决定购买哪个品牌,标签定义品牌认知。场景和标签共同构成了消费者的决策基础,建立了品牌和消费者的关联性。

场景关联消费者生活场景及具体待办任务,代表着消费者生活中需要解决的问题,它决定了消费者会对什么样的产品产生需求;标签关联消费者认知,代表着消费者如何思考并理解不同品类和品牌的价值,它决定了消费者最终会选用哪种合乎自我认知和身份的解决方案去完成生活任务、解决自我问题。

做营销就是干两件事:一是激发需求,二是影响决策。场景激发需求,标签影响决策,“场景+标签”才是一个完整的品牌营销模式,构成了新的品牌增长路径,企业应围绕场景与标签来设计品牌战略。

占据品类,其实是典型的跑马圈地式生意逻辑,它非常适合那个到处是一片市场空白,企业只要拿出好产品、生产跟得上就能快速上量的发展阶段。但是当市场走向成熟和饱和时,品类思维就很容易遇到瓶颈,遇到增长困境。

因为品类思维关心的只是如何从现有市场规模中切分一块蛋糕出去,却并没有做大蛋糕的能力。它只能满足消费者对品类产品的现有需求,却不能创造新的需求。所以我把这种只能获取存量但无法创造增量、只是基于品类分蛋糕的模式,叫作存量增长。

对于新品类、小品类中的品牌而言,其困境在于购买该品类的消费群体有限、小众,有效消费者需求不足。在品类自身规模有限的情况下,只占据品类所能获得的增长也就极为有限。

这时品牌营销的重点就不只是占品类,而是要做大规模,激发更多人对品类的需求。为此,品牌需要先构建一个场景,通过场景创造消费者需求,激发消费者对品牌的兴趣和消费意识。而对于成熟品类、大品类中的品牌而言,品牌所处的市场规模固然足够大,品牌看起来只需占据品类、切分市场份额即可,但实际上,今天很多行业、很多品类市场都已经饱和,进入存量时代甚至走向缩量。品牌要想继续获得增长,只能投身激烈的红海竞争,营销投入越来越大,销量效果越来越差。

这时品牌要想打破瓶颈,继续获得增长,就必须拓展新场景,新场景创造新需求,新需求带来新增长。

总结一下,品牌增长有两条路径:

一条是存量增长。其做法是选择并占据一个品类,抓住品类现有的消费者群体和市场规模。通过提高品牌渗透率,让品牌成为该品类下的消费者首选,从而获得最大的市场份额。

另一条是增量增长。其做法是开拓更多的新消费场景,激活并创造新需求,获得更多新消费群体。然后通过贴标签的方式,建立品牌与场景的关联,提高自身被选择的优先级,从而影响消费者决策。

存量增长是分蛋糕模式,获得的是品类份额增长,从所属品类赛道中分得更大的市场份额;增量增长是做蛋糕模式,获得的是心智赛道增长,在消费者的生活中找到新的生意机会。

品牌所处的行业不同、产品属性不同、发展阶段不同,应该选择的增长模式也不同。如果品类市场足够大且增长迅速可持续,那么品牌选择存量增长,切分更大的市场份额即可。但如果品类规模不够大,或者市场已经饱和、不再增长,品牌就要想办法去寻找增量。

OATLY案例解析

既然本文以买饮料为例来说明消费者决策模式,以及相应的营销打法和增长路径,那么接下来我们就来看一个真实的饮料品牌案例。

OATLY,作为一个风靡全球的燕麦奶品牌,在刚进入中国市场时,可以说是举步维艰。

2018年OATLY初入中国,先是入驻了精品超市Ole’,但销量却极其惨淡,一天只能卖出一两盒。OATLY尝试过请促销员推荐、免费试喝、买赠、送赠品等传统快消品卖场拓客的方法,但一天最多也就卖出七八盒而已。

OATLY亚洲区总裁张春曾在接受媒体采访时说道:“这样一个‘四不像’,超市里上架都不知道摆在哪里,因为没有这个品类!算饮料,和可乐摆在一起?算奶制品,和盒装牛奶摆在一起?还是和豆奶放在一起?好像都不是。”

他还曾将产品送给好友品尝,请他们提意见。当时有人尝过后,让他赶紧拿走,说喝不惯;还有人表示:“这不就是洋豆浆吗?中国豆浆卖3元,你这最多卖5元。”而当时OATLY的1L装产品售价48元,250mL盒装要卖10多元。

OATLY遭遇的困境,主因是它所处的“燕麦奶”是个极为小众的品类,或者说是空白市场。在这种情况下,按照品类思维将自己定位成“燕麦奶领导品牌”“植物奶首选”根本没有意义,因为消费者心目中根本不存在这个品类。