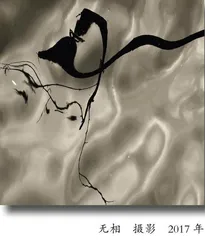

像外之相

作者: 王泽民

摄影作品,是作者内心感受的语言,除了专业的设备加技术,其次就是作品表面的呈现,但实际是内在的语境才是作者要表述的。用自己所喜爱和熟悉的方式表现,指月望月,心灵的自问自答,直至自悟。

我的关注点,是周边的生活环境中不被人关注的物象及痕迹,就像荷花那般的处境……从中获取到我想表达的内心世界。

每当仲夏时节,微风轻拂,池塘里花开朵朵。她们不惧骄阳,含苞绽放。

一个小小的池塘,从花开到花落,观荷花四季变化及拍摄近十年,每一次的拍摄都是在取舍之间徘徊,从而也使人生得到了启发。我所拍摄的莲花,不仅参悟了中国绘画的结构,还借鉴了西方绘画的色彩,寓心境于形象之中。

莲花的拍摄,重在意境。中国书画寓意简约,不单纯追求视觉上的快感,而要追求心灵上的感受,“去伪存真,观其形,取其意,舍中取魂,忘形取意”,在摄影中也是如此。

所谓树往天升,风可任性。水走地径,云象无形,人随风水停。我在拍摄中努力去追求和体验,最终呈现的作品以无意之境为佳。

无意之境,就是呈现自然生长,意象合一。尽量减少人为设计的痕迹,力求达到无意之境。

透过镜中之像,抵达无意之境这种追求,自然会触及图片后期处理的话题。对此,要坚守和尊重摄影本真、本体语言,推崇道家大美不雕的境界。

从菡萏、芙蕖、落英的生长过程,对流动的生命、生存状态的关注,留下了认识世界的瞬间思考,使我对人与自然的融合有所感悟。在传统文化基因的基础上,结合现实的空间环境条件,以找寻本真元素及学识修养进行思考创作,寻找自然的“忘形取意”,以求进入爱莲之花非花之境界。

对儿童题材的摄影没有刻意,只是习惯性地随时抓拍记录。不管动态或静态,只要能打动我,就有拍摄的冲动。

我有两张作品,一个是动态中专注的儿童,让我被天真无邪的生命活力所触动。

另一个是静态中的儿童在残雪、残荷中关注喜鹊的画面,触动了我的内心及思索。

恰好,一个是光影效果对画面语言的表现,另一个是整体色调语言的再现,让我对呈现眼前的画面有所感触……

经过很久的尝试与分析,对物象和作品的观察与思索,终于发现要领,被忽略的是变化的光与物象在不同时间段相遇后所产生的不同构成效果。以前在意识上认识不到位,以物象为中心,以光为技术条件,对光的本质认识不足,然而,所有的视觉成像究其本质,都是光的魔法,不存在某种确凿的物象视觉本体,所有的物象都是在光的选择下去呈现自己的样子。拥有了这样的视角,从取景框中看出去,同样的物象一下子都变了样子,移动变化的光对物象在不同的时间节点所产生的视觉变化是平时意想不到的,呈现的效果似乎无穷尽地丰富了起来,一种张力、一种节奏、一种魅力,深深打动了我。

此后,在实践中,我开始从整体上光与物象之间的变化关系去考虑,有了更明确的画面构成意识,物象原本的结构形式在光线移动变化中,产生了一种新的构成效果,有些是结实感,有些是零落或无序感,还有一种是音乐节奏感,这些都成为我关注和着力表现的兴趣点。

一组黑白《折射》,就是截取了变化中的光与物象之间折射后的效果影像。在实践中,我又发现,作为物象之间的缝隙,光影中的空(即白)在视觉语言感受中有很大的体量,它不仅充占了画面的面积,而且在画面的语言构成中起着至关重要的语境作用,也应该被视为一个实体,而不仅仅是物象之间的间距。其实这一点,我们的祖先在绘画艺术论述中早已通过“既白当黑”论证过了。先贤的创作与理论,对我们后人的艺术创作可起到指点迷津的重要作用。

通过摄影,我自己也不断获得对世界的启示和感悟。生活原本也是如此,是一个坚实而不可逆的时空构成,之所以成为各种样貌,是视觉角度和认知角度的变化,像拍摄一样换个角度、换一种思维方式去理解,似乎生活中的思障也随着化解,这也算是某种况外之喜吧。

二十年前,《痕迹》个展、《寻人启事》组照、文章依然在守望的记忆中不时浮现。生活周围布满了越来越多的碎片,占据了有限的时间和空间……无奈!

想做的就是,听喜欢听的音乐,喝适合自己的茶,拍些想拍的照片,和喜欢的人聊天,无聊时画上几笔小画防止手脑僵化,或看些读不懂的书。想想?真正安静的不是行为,而是心灵的独处!