基于大概念的高中生物单元教学研究

作者: 陈锦云

摘 要 单元教学是促进深度学习和素养发展的重要途径。以“细胞的基本结构”为例,提出凝练学科大概念、设计单元学习目标、设置驱动问题、分解学习任务、开展过程评价等策略实施单元教学。

关键词 高中生物 大概念 单元教学研究 细胞的基本结构

学科大概念具有统摄功能,建构由学科大概念统领的课程内容框架,既有助于学生对知识的理解和迁移,也有助于发展学生的生命观念。[1]单元学习是进行深度学习的有效途径。[2]根据文献梳理发现,人们对单元的理解和认知并未统一,单元可以是知识单元、内容单元,也可以是学习单元。无论对单元如何界定,学者们对学习单元的基本功能的认识是一致的,也就是帮助学生理解和掌握结构化、系统化的学习内容,促进学科观念的建构和学科核心素养的发展。[3]本研究以人教版《普通高中教科书·生物学》(必修1)中“第3章细胞的基本结构”为例,通过凝练学科大概念、设计单元学习目标、设置驱动问题、分解学习任务、开展过程性评价等进行单元学习研究。

一、凝练学科大概念,形成概念群

教材中的章节是教材编写者基于学科知识属性组织呈现出来的知识体系。单从某一节内容看,知识内容单一,不能形成一个有机整体。因此,教师必须把教材中某一章的内容进行系统梳理,凝练出上位概念,把整章内容进行结构划分,形成结构化、系统化的知识体系。

学科知识是学科体系的基本构成要素。“细胞的基本结构”单元包括细胞膜的结构和功能、细胞器之间的分工合作、细胞核的结构和功能三部分内容。课标中关于内容的要求为[1]12-13:(1)概述细胞都由质膜包裹,质膜将细胞与其生活环境分开,能控制物质进出,并参与细胞间的信息交流;(2)阐明细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成与分解、能量转换和信息传递等生命活动;(3)阐明遗传信息主要储存在细胞核中;(4)举例说明细胞各部分结构之间相互联系、协调一致,共同执行细胞的各项生命活动。从课标描述可以看出,细胞的基本结构包括细胞膜、细胞器和细胞核三部分,在生命活动中,三部分发挥各自功能、协同合作完成细胞的生命活动。教材将此部分内容分为三节呈现,分别是细胞膜的结构和功能、细胞器间的分工合作及细胞核的结构和功能,因此,本单元提炼出三个核心概念分别为:细胞间的物质交换与信息交流、细胞器间的分工协作、细胞的代谢与遗传的控制。组成细胞的分子有序地组织成细胞的结构,才能成为一个基本的生命系统[4],本单元是围绕细胞作为一个具有生命活动功能的个体进行组织的,故凝练出学科大概念为细胞是生物体生命活动的基本单位。

二、单元整体规划,设计素养导向学习目标

单元学习目标设计要围绕核心概念而展开,目的是建构学科大概念。学习目标设计要紧密结合课程标准中相关内容的学业要求,以及核心素养目标,进行合理规划。关于“细胞的基本结构”单元,课标中的学业要求为:建构并使用细胞模型,阐明细胞各部分结构通过分工与合作,形成相互协调的有机整体,实现细胞水平的各项生命活动。[1]15核心素养目标是感悟生命观念、发展科学思维、增强社会责任意识。

学生的学习起点分析,在学习本单元内容前,学生已经初步建立生物体是由细胞构成的重要概念,并对组成细胞的元素和化合物等有了初步认识,知道细胞是由无机物和有机物构成的,有机物包括糖类、脂质、蛋白质、核酸等,这为学习细胞的基本结构奠定了基础。本单元以细胞结构的完整性为主题安排多个教学活动,在设计时引导学生从整体分解到局部再上升到整体的框架来逐步认识细胞,探讨组成细胞的各个结构是如何通过既相对独立,又紧密联系的方式协调一致的,共同配合完成细胞的生命活动。

根据课标中的内容要求和学业要求以及素养目标要求,本单元教学目标设计如下:

1.通过视频和资料分析吞噬细胞识别并吞噬病原体的过程以及细胞膜结构认识的历程,初步建构细胞膜的结构与功能的认识模型,增强生命观念。

2.通过阅读吞噬细胞生命活动过程资料,基于科学事实和证据归纳建构不同细胞器的结构与功能模型,感悟严谨求实的科学态度,初步形成科学思维。

3.通过基于同位素标记法分析分泌蛋白的运输过程,认识细胞器间既有分工又有协作,初步形成结构与功能观念。

4.通过阅读并分析科学史实资料,掌握细胞核对代谢与遗传的控制功能,并对慢性肉芽肿疾病提出治疗方案,感受细胞的功能价值,进一步增强社会责任意识。

三、创设真实情境,设置驱动问题

真实情境为学生提供了核心素养培育和表现的机会。在教学过程中,情境与学习割裂的现象仍然比较普遍,情境仅仅停留在导入环节,在新知识学习环节往往与情境无关。学生通过情境进入学习状态,在情境中学习、建构知识,在情境中应用、迁移知识。因此,情境需要具有吸引学生兴趣,承载知识和技能培养的功能。学生能够以情境为依托进行知识建构、发展技能,最后在情境问题解决中迁移所学知识,并通过问题解决过程的诊断来评价学生的素养表现。问题是课堂教学持续开展下去的驱动力,教师需要基于情境素材并结合知识内容设计驱动问题链,引领学生在问题解决过程中进行持续思考、建构、迁移,通过前后关联、照应形成完整的闭环结构。本研究以吞噬细胞在人体免疫反应过程中发挥的作用为主线,通过研究吞噬细胞膜在识别并吞噬病原体的生命活动过程中的作用;炎症反应下吞噬细胞内各种细胞器分工协作,分泌细胞因子招募其他免疫细胞前来共同作战;吞噬细胞核的基因突变引发细胞结构与功能改变,导致慢性肉芽肿疾病的发生等,结合细胞结构研究的相关科学史实,设置情境问题链条,驱动学生思考,引领学习活动开展。

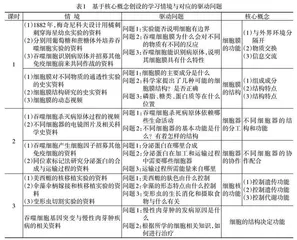

本研究基于核心概念设计了学习情境及相应的驱动问题,如表1所示。

四、基于驱动问题,分解学习任务

问题引领、驱动课堂教学的持续开展,分析问题、解决问题是学生主体地位的重要表现。分析和解决问题过程就是对问题的拆解过程。教师需要把问题拆解为一系列的学习任务,让学生通过合作交流、分析解释、关联迁移等学习活动建构知识、发展能力。例如,在课时2中,基于驱动问题分解的学习任务如表2所示。

在分解学习任务时,教师需要从不同角度促进学生发展,如任务1和任务2分别从宏观角度和微观角度引领学生对细胞的生命活动和细胞器的结构与功能进行分析、建构。另外,需要引领学生进行方法学习,如任务4让学生了解同位素标记法的基本原理,认识其在生物学习过程中的价值。同时,学习任务要前后关联,保持逻辑思路前后一致,从任务1到任务6均是在建构细胞器的分工协作核心概念,通过逻辑紧密的任务串驱动建构细胞是生物体生命活动的基本单位大概念。

五、锚定学科素养,开展过程评价

课堂教学评价主要目的是判断学生的学习状态,检验学生知识、技能、情感等的发展情况,诊断学生的素养表现。多种评价方式相结合,诊断学生的判断能力、语言表达能力和知识运用能力。教师需要根据课堂教学内容,基于学生的课堂表现,设置有针对性的评价标准、评价任务和评价方式。评价标准是指根据学习内容界定学生的思维发展情况。评价任务是指结合具体学习任务观察学生的学习表现并进行价值判断。评价方式是指由哪一评价主体进行评价。以课时3为例,设计的过程评价任务如表3所示。

表3 过程评价任务(课时3)

[评价环节 评价标准 评价任务 评价方式 生评 师评 1 归纳概括 能否基于给定资料判断美西螈肤色、伞藻的形态特点与细胞核有关 能否基于两个资料归纳概括得出细胞核是遗传信息控制中心 2 比较分析 能否基于给定材料内容比较分析得出细胞核具有控制细胞代谢功能 3 知识迁移 能否将所学的细胞相关知识与慢性肉芽肿疾病相关联 解决问题 能否从细胞、基因视角提出合适的治疗方案 价值判断 能否认识到所学知识的学科价值和社会价值 ]

过程评价是促进学生核心素养发展的重要链条之一。教师需要抓住问题的核心、实质,落实核心素养理念。评价就是诊断学生在问题解决过程中的学习态度、思路方法、思维能力、价值判断等综合表现。

单元教学是促进核心素养发展的重要途径。教师需要通过凝练大概念把学科知识进行整合,形成一个有机整体,这有助于学生从整体视角俯视知识体系,形成结构化的认知图示。单元教学需要教师对单元教学内容进行统筹安排,用情境统领单元内容,通过问题驱动和任务分解引领知识学习和促进素养发展,通过过程评价促进学习走向深入。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:58.

[2]郭华.深度学习与课堂教学改进[J].基础教育课程,2019(Z1):10-15.

[3]王云生.大单元教学的设计、规划与组织:以高中化学课程教学为例[J].基础教育课程,2022(20):4-12.

[4]朱正威,赵占良.普通高中教科书·生物学(必修1)[M].北京:人民教育出版社,2019:39.

(责任编辑:姜显光)