展示、揭秘、再现化学“魔术”促进科学思维发展

作者: 余荣华

摘 要 结合初三学生学习特点和化学实验的特征,创设化学“魔术”情境,激发学生学习的兴趣,并通过展示魔术、揭秘魔术、再现魔术设计教学过程,不仅完成酸和碱的化学性质的复习任务,还从宏微结合角度认识化学反应本质,促进学生科学思维能力的培养和进阶。

关键词 初中化学 常见酸和碱的化学性质 化学“魔术” 科学思维

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)在“教学建议”部分指出,真实、生动、直观且富有启迪性的学习情境,能够激发学生的化学学习兴趣,引发学生的思考,促进学生核心素养的发展。[1]44化学是以实验为基础的自然学科,创设生动、适切的化学实验情境,是激发学习兴趣、发展科学思维和创新意识、培养科学态度与责任的重要途径。丰富多彩的化学实验现象犹如“魔术”表演,能引发学生深入思考,促进科学思维发展。

一、科学思维的内涵

科学思维是义务教育化学学科的核心素养之一。“课标”中关于科学思维的阐述如下:“科学思维是在化学学习中基于事实与逻辑进行独立思考和判断,对不同信息、观点和结论进行质疑和批判,提出创造性见解的能力;是从化学视角研究物质及其变化规律的思路与方法;是从宏观、微观、符号相结合的视角探究物质及其变化规律的认识方式。”从“课标”关于科学思维的阐述可以看出,科学思维要培养学生有想法,有思考问题的方式方法。

二、“常见酸和碱的化学性质”内容分析

“常见酸和碱的化学性质”位于沪教版第八章第1 ~ 3节[2],属于“物质的性质与应用”主题。通过课堂学习和课下练习,学生已经掌握了酸和碱的基本概念和性质,知道酸和碱因发生反应而不能共存。复习内容主要包括:常见酸和碱的化学性质、酸碱中和反应、相关化学方程式的书写以及酸碱性质在实际生产生活中的应用等。

三、教学目标

1.通过观察化学“魔术”现象,基于化学变化现象,初步形成实验现象观察能力和质疑能力。

2.通过实验探究化学变化过程,解决心中疑惑,基于物质类别及验证实验的现象,经历实验操作和验证事实的过程,初步形成证据推理能力。

3.通过再现化学“魔术”过程,揭秘“魔术”,基于宏观、微观、符号三个视角进行分析,初步形成“宏—微—符”三重表征能力。

四、教学实践流程

(一)展示“魔术”,初步形成观察和质疑能力

“魔术”过程:第一步,在紫色溶液中滴加一种无色液体A;第二步,间隔一段时间后,向上述溶液中滴加另一种无色液体B。

问题1:观察“魔术”过程,杯子里面的液体颜色发生了哪些变化?

[生1]滴加无色液体A后,溶液颜色由紫色变为红色。

[生2]滴加无色液体B后,溶液的颜色由红色依次变为蓝色、靛青色、深绿色、浅绿色和黄色。

学生质疑:紫色溶液是什么?无色液体A、B分别是什么?

【设计意图】演示“魔术”过程和设置问题1的目的是激发学生学习和探究兴趣,培养实验观察能力、客观事实描述能力及质疑能力。

(二)揭秘“魔术”,初步形成证据推理能力

[师]为了解决你们心中的第一个质疑,请阅读资料卡片1。

【资料卡片1】紫甘蓝(俗称紫包菜)中可提取一种天然色素——紫甘蓝色素,其性质稳定,颜色随溶液pH改变而发生鲜明的变化,可作为一种天然的酸碱指示剂。[3]

问题2:紫色溶液是什么?

[生]紫甘蓝溶液。

问题3:根据资料卡片1,请同学们猜测一下,无色溶液A和B分别是什么?并分别通过实验验证A和B具有哪些化学性质。

[生]卡片1中说紫甘蓝可作为一种天然的酸碱指示剂,因此无色溶液A和B可能具有酸性或碱性。

学习任务:根据学生的猜测,进行实验探究,验证无色溶液A和B的类别及其化学性质。

教师提示:盐酸和氢氧化钠是初中化学中常见的酸和碱,A和B就是这两种物质。

学习活动:以学习小组为单位,开展合作探究。

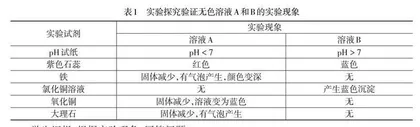

所加实验试剂、实验现象如表1所示。

学生汇报:根据实验现象,回答问题3。

[生1]使用pH试纸可以验证,溶液A是盐酸,溶液B是氢氧化钠溶液。

[生2]根据实验现象,盐酸能使酸碱指示剂变色,能与某些活泼金属、某些金属氧化物和某些盐等发生化学反应。

[生3]根据实验现象,氢氧化钠能使酸碱指示剂变色,能与某些盐反应。

【设计意图】该环节设计主要是解决学生心中的疑惑,巩固并发展本章的核心知识——酸和碱的化学性质,培养实验操作和验证事实的能力,发展证据推理能力。

(三)再现“魔术”,初步形成“宏—微—符”三重表征能力

[师]刚才演示的“魔术”,各种溶液都已经得到确认。

问题4:盐酸和氢氧化钠溶液是如何让紫甘蓝溶液变色的呢?

学习活动:阅读资料卡片2,回答问题4。

[资料卡2]紫甘蓝色素的颜色变化与介质的pH有关。无论底物如何,其颜色变化只与体系中的H+和OH-的浓度有关。紫甘蓝色素在酸碱溶液中比酚酞具有更明显的颜色变化[4,5],对介质pH微小变化也能显示其颜色明显变化,如表2所示。

[生]紫甘蓝溶液的pH在6左右,因此溶液显紫色。滴入盐酸后,溶液的酸性变强,颜色由紫色变为红色,随着氢氧化钠溶液的滴入,溶液酸性减弱,碱性增强,溶液颜色从红色,最终变为黄色。

[师]颜色变化是实验的宏观现象。

问题5:微观上,溶液中离子的浓度发生了什么变化呢?

学生任务:尝试理解溶液中离子浓度的变化趋势。

学习活动:以学习小组为单位,交流讨论。

[生]微观方面,在紫色溶液中滴入盐酸后,溶液中H+的浓度增大,OH-的浓度减小,导致溶液的pH变小;滴入氢氧化钠溶液后,溶液中H+的浓度减小,OH-的浓度增大,导致溶液的pH变大。

追问:你能画出溶液pH变化曲线吗?

学生绘制的溶液pH-V曲线示意图,如图1所示。

问题6:溶液中发生了什么化学反应?

学习任务:用化学方程式表示溶液中发生的反应。

学习活动:书写化学方程式,HCl + NaOH = NaCl + H2O。

[师]通过这一反应可以在酸与碱的性质部分增加一条,酸与碱能发生反应。

【设计意图】在明确紫色溶液和无色溶液A、B是何种物质的基础上,再现环节一中的化学“魔术”。问题4是在给定资料基础上,从溶液酸碱性角度揭秘“魔术”;问题5是从溶液中离子浓度变化角度揭秘“魔术”;问题6是从化学方程式角度揭秘“魔术”,以此来培养学生“宏—微—符”三重表征能力。并补充完善酸与碱能发生反应的化学性质。

五、教学反思

(一)结合明暗双线,激发学习热情

本教学设计以具体化学知识为“明线”,帮助学生理清酸和碱的化学性质、构建知识网络;以内隐于知识体系的化学学科思维为“暗线”,助其领悟科学探究方法、把握学科本质。通过化学魔术引发学生求知欲,利用已有知识和证据进行合理假设和推理,推动学生不断地解决问题,激发学生学习的热情,促使两条线同时进行。

(二)利用实验探究,培养学科思维

实验探究以问题为主线,使学生在解决问题的过程中,通过实验方案探讨、质疑、思辨,制定实验方案,提升解决问题能力,促进学生自主学习能力的养成。同时在归纳总结中建构对酸碱反应本质的模型认知,促进科学思维能力培养和进阶。

(三)构建生活化学,体现学科魅力

通过制作“魔术水”及紫甘蓝变色实验形成强烈的视觉冲击,不仅提升学生的视觉感受,引起学生的好奇心和求知欲,还将酸碱中和反应中pH变化可视化,引发学生思考,引出酸碱指示剂的学习和后续探究;在再现魔术环节中,学以致用,理解变色机理;通过深入探究紫甘蓝变色的原因,使学生感悟化学学科魅力。

本文设计观点与课标中倡导的“做中学”“用中学”“创中学”为导向的化学教学理念相一致。通过收集证据、科学推理,构建模型,适时引入课外素材,拔高知识的落点,拓展学科视野,不仅完成酸和碱的化学性质内容复习,还培养了化学核心素养和科学思维能力,这也为科学培育人才提供了一种方法和途径。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]王祖浩.义务教育教科书·化学(九年级·上册)[M].上海:上海教育出版社,2024:42-61.

[3]张小平,张旻媛.紫甘蓝色素变色实验的设计[J].化学教学,2014(6):3.

[4]卢玉振,袁勋模.一种天然指示剂:紫甘蓝色素[J].贵州科学,1996(3):53-57.

[5]白晓菲,梁东明,张艳红,等.紫甘蓝色素提取工艺优化及其酸碱指示剂性质[J].食品工业,2022,43(4):5.

(责任编辑:姜显光)