初中物理项目式跨学科主题学习设计

作者: 周遵伦 姚华鑫

摘 要 提出跨学科实践是2022年版义务教育物理课程标准的显著特色。基于课程标准要求、项目式学习以及跨学科研究的相关进展,构建基于项目式学习的物理跨学科主题学习模式。以“浮力秤的制作与应用”为主题呈现具体案例设计,展现该教学模式在初中物理跨学科主题教学中的应用。

关键词 跨学科主题学习 项目式学习 初中物理 浮力秤

2022年4月,《义务教育课程方案(2022年版)》(以下简称“方案”)及各学科义务教育课程标准(2022年版)(以下简称“2022年新课标”)明确指出,各学科用不少于10%的课时开展跨学科主题学习[1],而跨学科学习可以通过项目式学习的方法来组织[2]。

项目式学习(Project-Based Learning,PBL)是一种以学生为中心的教学方法,基于预设的真实问题或大任务,引导学生以自主探究或小组合作的方式开展探究活动,在一定时间内完成一系列相互关联的任务[3]并提交项目完成的最终物化成果或作品,旨在培养学生的自主学习能力、批判性思维和合作精神。

本文结合项目式学习的具体内容与跨学科主题学习的课标要求,搭建具体的教学实施模式,并以“自制浮力秤”为项目主题来呈现设计案例。

一、项目式跨学科主题学习的实施模式构建

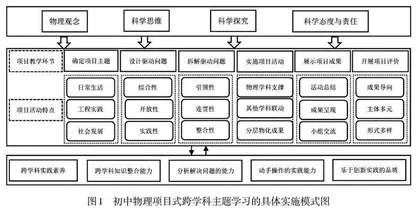

以全面发展学生的物理学科核心素养和跨学科素养为目标导向,基于项目式学习的设计、实施和评价要素的具体要求[4],并结合2022年新课标对物理跨学科实践教学的内容和学业质量要求,本文构建中学物理项目式跨学科主题学习的具体实施模式,包含确定项目主题、设计驱动问题、拆解驱动问题、实施项目活动、展示项目成果和开展项目评价6个环节(见图1)。

首先,从日常生活、工程实践和社会发展等方面的真实情境中挖掘学习情境与实践对象,据此确定项目主题。此后,以综合性、开放性和实践性为导向,围绕项目主题设计驱动问题,作为项目式跨学科主题学习的实施“骨架”,引导学生逐层深入探索项目并强化主动探究与问题解决的意识。接着,引导学生结合项目发展趋势与已有认知储备,将驱动问题拆解成若干子问题,既要呈现引领性和连贯性,又要彰显整合多学科知识创造性完成任务的特质,旨在发展学生跨学科知识整合的新思维与创造性解决问题的新认识。在实施项目活动过程中,应立足本学科的知识、思维与技能体系,以解决各子问题为直接导向,寻求本学科与其他各学科的内在联系,并根据学生实践能力差异情况,设计分级化、多层次的物化成果要求,以期符合学生认知与实践水平,同时避免增加学科实践学习的心理负担。接下来,以小组为单位开展活动总结、进行成果展示并进行小组间交流。通过观赏并评价丰富多彩的活动成果,能培育学生动手操作的实践能力和乐于创新实践的品质。最后,根据学生在项目实践中的全过程表现,开展指向项目任务完成本身的质性评价,注重表现性评价、过程性评价与总结性评价等多种形式相结合,融入自我评价、同学互评、教师评价的多元主体评价。

二、项目式跨学科主题学习的设计案例

本文的设计案例面向九年级中考复习阶段的学生,运用上述实施模式开展项目式跨学科主题学习,引导学生以完成项目为载体实现“做中学”“做中思”“做中创”,达成对物理核心概念、物理思想、跨学科概念、规律、原理等知识的理解与内化。本设计案例计划用3~4课时予以完成,其中2~3课时开展浮力秤的原理与制作方案的教学,再用1课时进行物化成果的展示与交流。

(一)确定项目主题

本案例选取“浮力秤的制作与应用”为项目主题,有如下三点考虑:一是立足中考复习阶段的核心概念“浮力”的系统而深入的复习,助力夯实学生的相互作用观念与比值定义法相关物理思想;二是取材“曹冲称象”历史典故,助力培养学生正确的民族观与历史观,提升科学态度与责任素养;三是促进引导学生关注生产生活实践常用称量工具“秤”,强化物理知识学习同现实世界间的联系,以此提升学生的工程设计与实践能力。

(二)设计驱动问题

驱动问题是项目式教学的核心组织特征,其设计质量直接决定了跨学科实践的教学效果。驱动问题的设计应充分考虑学生具有的知识、方法基础以及实践经验收获,而问题目标又要指向问题解决的最终方案或者产品。为降低学生对驱动问题的理解难度并紧紧围绕项目主题开展项目式跨学科主题学习,笔者设计如下核心驱动问题:如何基于漂浮现象制作一个用于测量物体质量的工具?

(三)拆解驱动问题

“浮力”属于中考物理复习的重要概念,笔者按照浮力概念回顾、浮力规律应用、数学工具融入、物化成果迁移的递进认知规律,将核心驱动问题拆解成若干子问题,进而预设问题链,为学生顺利解决子问题并开展项目实践搭建脚手架(见表1)。

(四)实施项目活动

1.情境引入:探求“曹冲称象”蕴含的科学原理

播放现代版“曹冲称象”视频,引导学生探求耳熟能详的故事背后所蕴含的原理。

教师引导:①着眼分析“曹冲称象”典故,如何反映物体(大象)的质量差异?②如何利用标记线的位置来比较不同大象的质量?③结合浮力相关知识,能否将质量的直接测量转换为某一方向上长度大小的间接测量?

驱动问题:如何制作一个浮力秤实物模型?

学生任务:①判断选用矿泉水瓶作为浮力秤主体部分的可行性并给出具体理由;②小组合作探索使容器竖直漂浮于液体上的有效措施。

2.问题解决:制成科学的浮力秤模型

问题1:如何标记浮力秤的刻度?

教师引导:量具是实现定量测量的重要工具,给其标上刻度值是不可或缺的环节,那么如何给浮力秤标记刻度呢?教师提供实验器材,如多种矿泉水瓶、剪刀、马克笔、胶带纸、标准50g砝码、盛水容器等。

学生任务:①根据已有器材自制简易的体积测量工具,思考刻度的标定方法与标定规律;②然后自制浮力秤雏形,用以测量实物质量,观察并归纳读数标定方法和规律;③基于观察经验的总结,标记表盘上除零刻度线外的其他各个刻度。

问题2:如何定义浮力秤的精度?

教师引导:请各小组代表展示所测物体的质量示数。我们发现如果质量示数落在已有精度内,可准确读出质量大小,如果落在两相邻刻度之间,该如何读数呢?能否根据刻度均匀特点将刻度线细分以补充更精确的刻度值?

学生任务:①补充更精细的刻度值并推测出现的困难;②观察各组的浮力秤的刻度值标记情况,即相邻刻度值的间距与相邻刻度线的实际间距,讨论如何比较精确度差异;③请各组开展讨论,尝试归纳出浮力秤精度的定义并分析其定义方法。

问题3:如何提高浮力秤的精度?

基于浮力秤的定义和各组的浮力秤测量实物质量结果,提出提高浮力秤精度的猜想。

学生任务:①给出浮力秤主体部分的最佳选用材料;②探究影响浮力秤精度的因素,要求理论与实验相结合,并给出提高浮力秤精度的有效办法。

问题4:如何扩大浮力秤的量程?

问题引导:上一环节中,为了提高测量精确度,需要选择瓶身较细的容器作为浮力秤的主体部分,但是如何解决物体太大而放不进容器内的问题?

学生任务:①判断现有浮力秤测量一个苹果质量的可行性;②如用浮力秤测定一个人的体重,结合所学知识,对其进行改进以扩大测量量程。

3.物化成果:依据问题解决结果改进浮力秤实物模型

教师引导学生分析并归纳问题解决环节的结论,帮助学生形成科学合理的方案并制作精准的浮力秤实物模型。例如,方案策划书的撰写包含综合说明、科学原理、材料选用、模型设计示意图、所遇困难与改进方法、投资预算等部分。引导学生经历“现象感知→原理初探→模型制作→问题解决→模型改进→模型拓展”的物化过程,发展学生的抽象概括、具象表征、模型建构、理论阐释、动手实践、方案策划、物化实践等跨学科实践技能[5],以此让学生感知知识世界与现实世界的问题解决差异性,形成对兼备复杂性与系统性的现实世界工程实践的深刻认识。

(五)展示项目成果

成果展示是整个活动的精华部分,是最具生成性的核心教学环节。该环节通过成果展览和组间研讨会两种形式先后开展。成果展览留足学生思考的时间与空间,组间研讨则会提供学生质疑创新与批判表达的平台。成果展览环节基本要求:以项目小组为基本单位,分别从任务分配、成果介绍、问题解决、跨学科应用、个人感想等方面进行展示,交流集体智慧结晶;着重展示项目成品的材料选用、外形设计、使用方法、应用优势、环保性能以及策划过程的改进亮点,以此增强小组各成员的实践学习成就感,并为后续开展组间研讨会拓宽探讨与交流的空间。组间研讨会聚焦成品设计亮点、浮力秤精度定义的完整性、精度改进的合理性、使用过程的细节处理等方面进行深入探讨与交流,以期为物化成果的迭代升级积累实践经验。

(六)开展项目评价

跨学科主题学习项目评价主要是评价学生在项目学习中的表现。项目评价应组织教师、学生、同伴开展多元主体评价,评价取向倡导质性评价与量化评价相结合[6],评价的方式应包括过程性评价和表现性评价,评价内容应依照课程目标、指向项目任务完成情况本身。因此,设计具备三级指标的活动评价体系:每个维度10分,满分100分,如表2所示。

三、结语

探索实现跨学科主题学习常态化落实,促进学生核心素养有效提升的初中物理教学方式,是当下初中物理教学改革与发展的重要方向[7]。鉴于项目式学习与跨学科主题学习在任务情境创设、真实任务驱动、物化成果展示等方面存在诸多相似之处,本文构建基于项目式学习的跨学科主题学习模式,将项目式学习作为跨学科主题学习的实践载体,以跨学科学习作为项目实践活动的核心内容,注重培养学生的跨学科整合能力、创新意识以及工程实践能力,以此促进学生物理核心素养和跨学科素养的全面发展。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:11.

[2]魏羽飞,杨果仁.中学项目式跨学科学习的设计与实施[J].教学与管理,2024(19):22-26.

[3]伍红林.“双新”背景下跨学科主题学习的边界、转变与学校行动[J].课程.教材.教法,2023(8):92-98.

[4]周艳,王涛,张静.指向素养发展的初中物理跨学科项目式教学——以“防洪堤坝的设计”为例[J].物理教师,2024,45(6):38-42.

[5]姚华鑫,叶少斌.物理跨学科实践教学的现实困境与实施策略[J].教学与管理,2024(22):52-56.

[6]冯春艳,李序花,王宁等.基于大观念的跨学科主题学习课程构建路径[J].天津师范大学学报(基础教育版),2024(2):43-48.

[7]姚华鑫.人教版初中物理新教材跨学科实践活动特色与实施建议[J].教育与装备研究,2024(11):65-70.

(责任编辑:刘艳超)