“双减”背景下小学数学作业的优化研究

作者: 宋延山

摘 要 在“双减”背景下,作业布置是促进学生发展、提升课堂教学质量的重要手段。根据小学数学作业布置和实施过程中存在的问题,采取有针对性的策略进行作业优化,发挥作业功能。作业优化策略包括:依据课程标准,把握作业难度;控制作业数量,划分作业梯度;精选情境素材,提升作业温度;布置实践作业,提升目标高度;科学开展评价,发挥作业功能。

关键词 小学数学 “双减”背景 作业优化

2021年,中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”)指出,要全面压减作业总量和时长,减轻学生过重作业负担,满足学生多样化需求。在“双减”政策颁布后,教师对课后作业进行了大量研究,研究者在作业分层[1-2]、作业优化策略[3]等方面做了研究。本研究旨在教学实践基础上,针对当前小学数学作业布置存在的问题进行优化研究,力图实现作业结构规划合理、作业总量有效限制、作业质量有效提升的目标。

一、当前作业布置存在的问题

(一)作业总量大,重复率高

“双减”的根本目的是减轻学生的作业负担。可见,作业成为学生负担不再是局部或少数问题,而是普遍存在的问题。作业总量大、重复率高的主要原因是教师以考试和升学为导向,针对考试中经常出现的考点进行重复训练。

(二)作业布置没有区分度

小学数学作业题大多来源于练习册。教师布置的作业是按章节或页码,针对所有学生进行作业布置,这导致学生在完成作业时会与不会都要完成,学生在完成作业时没有选择权,这导致不同水平的学生在完成作业时没有区分度,作业不能满足学生的个性化发展需求。

(三)情境化作业少

现在小学数学作业布置多是各类计算题,如加减乘除混合运算能力,因此教师在布置作业时大多是应用运算律来提升运算效率和能力。情境化作业布置较少,导致学生对数学学习兴趣逐渐减退,感觉数学没有实际应用价值。

(四)与学科学习相关的实践操作类作业少

实践操作是培养学生动手能力的重要途径,也是培养学生理解知识、发展技能的重要手段。与小学科学不同,数学作业布置与实践操作相关的或与其他学科融合的作业较少,这让学生感觉到数学的抽象性,数学学习失去了趣味性。

(五)作业评价随意性大

学生在完成作业后,教师在作业评价方面做得不尽如人意。有的教师让学生代评,有的教师用“小猿口算”等电子软件对答案,这导致教师对学生的学习情况失去了一次重要的了解机会。教师不了解学生的真实学习情况,下一步采取的所谓有针对性的教学也是凭借经验或想象,导致学生学习缺少目的性,成绩提高缓慢。

二、作业优化策略

(一)依据课程标准,把握作业难度

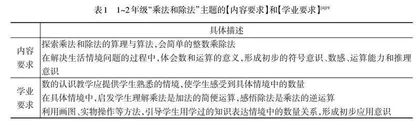

《义务教育数学课程标准(2022年版)》是进行作业范围选择和难度把握的重要依据。教师要把课程标准在不同学段对学习主题的【内容要求】和【学业要求】作为作业布置的重要依据。例如,第一学段(1 ~ 2年级)“乘法和除法”主题,其【内容要求】和【学业要求】如表1所示。

从表1可以看出,生活情境是“乘法和除法”主题学习和作业布置的重要依托,在情境问题解决过程中感悟运算间的关系,形成推理意识和应用意识,重在从意识层面培养学生的数学核心素养。因此在作业布置时,教师需要选择与课程标准要求相适应的题目,不能盲目扩大作业范围、提升作业难度,以达到减轻学生作业负担的目的。

(二)控制作业数量,划分作业梯度

作业数量大是学生作业负担重的表现之一。划分作业梯度就是把作业进行难度区分,这有助于满足不同能力水平学生的发展需求[5],在完成作业时,学生根据自己对知识的理解和掌握程度进行自由选择,这也将有效地解决每个学生作业总量大的问题。根据学生的学习基础和学习能力,可将作业划分为基础巩固型、能力提升型、拓展探究型三个层级,让不同水平的学生既能吃得饱又能吃得好。基础巩固型作业是针对全体学生的,这部分作业主要目的是巩固当天所学的基本概念、定理和简单运算等基础知识。能力提升型适合中等水平以上的学生,主要目的是提升学生对知识的理解和运用能力。拓展探究型是为学有余力的学生设计的,主要目的是满足部分学生的发展提升愿望。例如,在学习了乘法口诀后,教师可以布置10 ~ 15道简单的乘法口诀运用题目,还可以布置提升学生知识应用能力的作业,如测量自己家中茶几或餐桌的长和宽,求茶几或餐桌的面积,增强对乘法的理解。

(三)精选情境素材,提升作业温度

情境是拉近知识与学生距离的重要途径,作业情境能够激发学生的学习热情。学生在情境中理解知识、应用知识、迁移知识,让学生对数学知识的理解不再是“冷冰冰”的数字和符号,通过应用、迁移所学知识解决实际问题,让知识变得“有血”“有肉”“有温度”。

考虑到学生的认知发展特点,结合所学内容,作业情境可以选择生活情境、游戏竞赛情境、童话故事情境等。例如,在学习乘法时,可以设置超市购买学习用品情境,如新学期开学,老师要求每一位同学去超市购买书皮、钢笔、直尺、文具盒等学习用品,四种学习用品的单价分别为1.5元、15元、2元和17元,同学预计购买10张书皮、两支钢笔、一把直尺和一个文具盒。如果妈妈给你带了50元钱,你兜里的钱够吗?

超市购物是学生熟悉的生活情境,通过学生独立购买学习用品情境,强化学生应用所学知识解决实际问题的能力,增强直观感受和作业实用功能。

(四)布置实践作业,提升目标高度

作业是课堂教学的延续,目的是落实课程目标,发展学生的核心素养。如何能够体现学生有素养呢?通过应用所学知识解决、解释、说明、预测实际问题,并养成正确的价值观念,发展科学态度和社会责任,因此实践是发展学生核心素养的重要途径。在完成实践类作业时,学生亲身体验、亲手操作,在实践中感受趣味[6],感悟数学学习的趣味性和实践性,树立精益求精、严谨求实的科学态度。

作业可以设置为实践操作类作业、综合实践类作业和跨学科实践类作业。实践操作类作业是指根据所学数学知识,手脑并用,强化空间观念和数感,如在学习长度和面积后,布置测量自己房间的长、宽、高,测量并计算书桌表面积等。综合实践类作业是为增强体验感,如购物体验,让学生去超市购买指定商品,记录价格、数量、计算总价、找零等,或者是数据的收集、整理、分类、展示等。跨学科实践类作业是加强数学与其他学科融合,这有助于拓展学生的思维能力。例如,通过与美术、体育、音乐等不同学科的融合,增加数学知识学习的趣味性。如在学习路程、速度和时间的关系时,让学生在上体育课时,通过秒表测量跑50米所用的时间,然后计算速度。

描述和反思是完成实践类作业的重要步骤。实践类作业是学生通过亲身体验完成的,但是完成后留下了什么,学生有什么样的感受,这需要学生进行完成过程的细节描述,并且反思得失。这既锻炼了学生的表达能力,也有助于学生知识、能力和素养的提升。

(五)科学开展评价,发挥作业功能

科学评价是发挥作业功能的重要保障。对学生而言,作业具有反馈激励功能;对教师而言,作业具有改进、提升课堂教学质量的功能。

作业评价的主体应以教师为主,学生为辅,教师通过评价学生作业的完成情况,诊断学生的现有水平及学习过程中的问题,及时反馈给学生,学生才能够有针对性地进行学习、练习,最终得到提升。在作业评价过程中,教师能够及时了解学生的学习情况,在接下来的教学中能够采取有针对性的教学策略和教学方法,突破学生的学习困境,开展高效课堂教学。

作业评价标准要科学合理,作业评价要充分考虑作业内容、课程标准要求、学生的已有知识水平和个体差异等,在评价标准制定上要划分出不同的层次水平,界定不同水平的表现,防止作业评价时标准、层次机械化、模糊化。

教师需要认真体会“双减”的精髓,在作业布置、实施和评价方面进行深入研究,做到减量、减负但不减质。在课程标准指引下,科学布置作业,用好评价结果,以核心素养发展为目标,让作业成为课堂教学的有益补充。通过作业评价反馈,有效地巩固学习效果,提升学习能力。另外,教师根据学生作业的完成情况,有针对性地改进课堂教学,能有效地促进课堂教学质量的提升。作业设计与实施是一项需要持续开展的工作,教师需要基于实际情况,采取有针对性的优化策略,充分发挥作业育人功能。

[参 考 文 献]

[1]奚杏.“双减”背景下的小学数学作业分层设计探究[J].中国教育学刊,2024(S2):75-76.

[2]陈志勇.“双减”背景下初中英语大单元分层作业设计与研究[J].校园英语,2024(41):12-14.

[3]蔡绿艳.“双减”背景下初中化学作业的优化策略[J].中小学教学研究,2024,25(5):70-73.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[5]何颖.“双减”背景下小学数学个性化作业的设计与评价[J].学园,2024,17(8):35-37.

[6]胡志凌.小学数学特色作业:基于多元智能理论指导的作业设计和评价方式变革探索[J].考试周刊,2024(4):89-92.

(责任编辑:姜显光)