体育学理论类课程如何实施混合式教学

作者: 徐伟 王聪帅 王果团

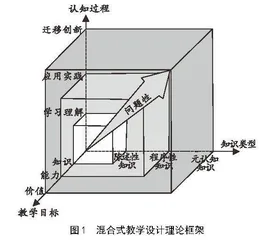

摘 要:在探索教育创新与变革的征程上,混合式教学以其独特的优势与潜力,正逐步成为提升教学质量、推动教育现代化的重要力量。运用文献资料法、逻辑演绎法、个案调查法等方法,以布鲁姆教育目标分类学为学理支撑,构建了“7P”混合式教学模式。以国家级线上线下混合式一流本科课程《体育概论》为典型案例,对“7P”混合式教学模式的实践应用进行实证分析。研究表明:“7P”混合式教学模式有效地将“学生中心、产出导向、持续改进”的理念贯通课程教学全过程,实现了课前、课中、课后三环有机联动,系统优化了课程教学体系,具体包括知识学习-能力发展-价值塑造的学习进阶目标体系、陈述性知识-程序性知识-元认知知识的结构化内容体系、学习理解-应用实践-迁移创新的关键能力活动体系、以学生关键能力活动行为表现为观测点的过程性评价体系,显著地提高了育人效果。

关 键 词:学校体育;混合式教学;国家级一流本科课程;体育概论;金课;教育目标分类学;问题链

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2025)02-0123-09

How to implement hybrid teaching in the theoretical courses of physical education

——Illustrated by the construction and application of the "7P" hybrid teaching model

XU Wei,WANG Congshuai,WANG Guotuan

(School of Physical Education,Henan University,Kaifeng 475001,China)

Abstract: In the pursuit of educational innovation and transformation, hybrid learning with its distinctive advantages and potential, is progressively emerging as a pivotal force in enhancing instructional quality and advancing educational modernization. Employing the methods of literature review, logical deduction, and case studies, along with the theoretical support of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, this paper constructs the "7P" hybrid teaching model. Using the national online and offline hybrid first-class undergraduate course "Introduction to Sports" as a typical case, an empirical analysis is conducted on the practical application of the "7P" hybrid teaching model. The research finds that the "7P" hybrid teaching model can effectively integrate the principles of "student-centeredness, outcome-orientedness, and continuous improvement" throughout the entire course instruction process, achieving a seamless connection among pre-class, in-class, and post-class activities. It systematically optimizes the instructional system of the course, encompassing a progression of learning objectives from knowledge acquisition to ability development and value shaping, a structured content system incorporating declarative knowledge, procedural knowledge, and metacognitive knowledge, a system of key competency activities encompassing learning comprehension, application practice, and transfer innovation, as well as a comprehensive evaluation system that observes students' key competency activities throughout the entire process, which significantly improves the effectiveness of education.

Keywords: school physical education;hybrid learning;national first-class undergraduate courses;introduction to sports;golden course;educational goal taxonomy;problem chain

体育学理论类课程是体育学专业课程体系的重要组成部分,根据《高等学校体育学类本科专业教学质量国家标准》,共推荐包括专业类基础课程、专业方向课程、专业拓展课程50门理论课程,占总学分的50%左右[1]。通过对体育学理论类课程的系统学习,学生可以掌握体育学科的基本概念、原理和方法,为其从事体育教学、健身指导、训练竞赛、科学研究等工作立根铸魂。但受制于体育学科遗传特质的影响,“重术轻理”已成为体育专业课程教学的普遍现象,影响了体育学理论类课程教学质量,与高质量发展的时代主旋律不符。2018年《教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》指出,各高校要全面梳理各门课程的教学内容,淘汰“水课”、打造“金课”[2],为解决这一难题提供了方向。那么,如何打造体育学理论类课程“金课”?混合式教学为其提供了行动指南。混合式教学是以现代学习理论为指导,借助现代教育技术、互联网技术和信息技术等多种技术手段对教学资源进行优化组织、整合、呈现和运用,将传统面对面的课堂教学、实践实操教学与网络在线教学进行深度融合,从而实现最佳教学效率和效果的一种教学模式[3-4]。从理论层面分析,混合式教学打破了教育场域中的时空界限,整合了在线学习和传统课堂教学的优势,重塑了教学组织形式,构建了课前、课中、课后一体化的教学体系,创新了课堂教学机制,提升了教学效率,比单一的课堂教学或在线教学表现出更好的学习效果[5]。美国高等教育信息化协会、英国高校信息系统协会、澳大利亚高校教育实践等将混合式教学列为主要的教学模式,2021年12月时任教育部高等教育司司长吴岩在第十二届新华网教育论坛明确指出,混合式教学将成为今后高等教育教学新常态[6]。显然,以混合式教学为组织形式,创新课堂教学模式已成为打造体育学理论类“金课”的有效途径。

1 “7P”混合式教学模式的理论阐释

1.1 逻辑起点:布鲁姆教育目标分类学

布鲁姆教育目标分类学是由美国著名心理学家布鲁姆于1956年在《教育目标分类学:认知领域》一书中提出,布鲁姆教育目标分类学根据人类认知活动的层级性将教育目标分为“知识、领会、运用、分析、综合、评价”6个阶段,对国际教育学界产生了深远的影响[7]。由于该框架过多注重学生在知识考试中显性学习结果的表现,忽视了学生学习过程中情感、态度、价值观等隐性结果的重要性,与当时倡导的素质教育的目标相背离,致使在教育实践过程中遭受挑战。为此,20世纪90年代课程专家安德森对于布鲁姆教育目标分类学进行反思,并于2001年出版《布鲁姆教育目标分类学:分类学视野下的学与教及其测评(修订版)》,该版本将原来认知维的一维分类法改成知识类型维和认知过程维的二维分类法,将认知过程重新定义为“记忆、理解、应用、分析、评价、创造”6个阶段,将知识划分为事实性知识、概念性知识、程序性知识、元认知知识4种类型[8]。

随着认知心理学的发展和布鲁姆教育目标分类学在我国教育领域的实践,其认知过程维逐渐被简化为“学习理解、应用实践、迁移创新”3个阶段。其中,学习理解是学生对学科知识的输入、存储、加工、关联,以及系统化等活动的能力,表现为能否完成认知过程中的回忆和提取、辨识和确认、概括和关联、说明和论证等学习理解活动;应用实践是指学生能够进行特定学科活动,以及应用学科核心知识经验分析和解决实际问题的能力,表现为学生能否利用所学核心知识分析和解释实际情境中的原理、进行预测与推论、选择并设计问题解决方案等应用实践活动;迁移创新是指学生利用学科核心知识、学科特定活动的程序性知识和活动经验等,来解决陌生和高度不确定性问题以及发现新知识和新方法的能力,表现为能否进行复杂推理、系统探究、发散思维、想象、创意设计、批判思考等基于学科知识经验的迁移创新活动[9]。知识类型维被简化为陈述性知识、程序性知识、元认知知识3种[10-11]。其中,陈述性知识是关于“是什么”的知识,包括事实性知识、概念性知识和原理性知识,是学科认识角度建立和学科知识经验结构化的基础;程序性知识是关于“怎么做”的知识,包括方法性知识、过程性知识和操作性知识,是运用学科知识提出问题、分析问题、解决问题过程中生成的认识方式、思维方式和操作方式,是学科认识思路形成和学科知识经验程序化的必经之路;元认知知识是关于“自我认知”的知识,包括策略性知识、价值性知识和品格性知识,是学科认识方式自主化和知识经验系统化的自觉内化,它需要将学科知识与学生学习、生活实际和社会实践关联起来,创设深度教学活动才能实现。陈述性知识、程序性知识和元认知知识在认知过程中相互关联、相互作用,陈述性知识为程序性知识的获取和应用提供了必要的基础和前提,元认知知识是对陈述性知识和程序性知识的调控和优化,它们之间的相互关系构成了一个复杂的认知系统,共同支持着个体的学习和认知活动。本研究以此为逻辑起点,构建混合式教学模式的理论框架。

1.2 逻辑自洽:混合式教学模式的内在机制

混合式教学模式体现“以学生为中心”的设计理念,能够按照教学过程中课前、课中、课后3个相互依赖、相互促进的先后顺序,为学生创设逐层递进的深度学习情境,促进学生在教学活动中从学习理解到应用实践再到迁移创新的学习进阶,最终指向达成高阶学习目标的动态系统。