民国时期万县桐油贸易(1917—1937年)

作者: 陈娇

桐油,作为一种重要的传统出口商品,在中国近代经济史上占据举足轻重的地位。万县,作为长江上游的重要商埠,其桐油贸易的兴衰不仅反映了地区经济的发展脉络,也是中国对外贸易变迁的一个缩影。1917—1937年,中国社会经历了巨大的变革,这些变化对万县桐油贸易产生了深远的影响。

我国桐树种植历史悠久,早在《周书·时训》中就有“清明之日,桐始华”一句。

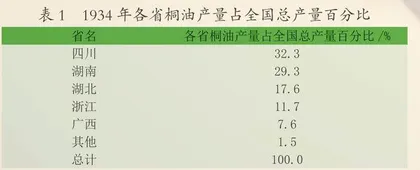

据统计,我国有20个省的部分地区出产桐油,中南部一带土质适合种植桐树,因此近代桐油成为我国的主要输出商品之一,尤以四川、湖南、湖北最为出名。四川素有“天府之国”的美誉,其“天气和暖,霜雪稀少,年不过数次,冬日温度平均,……鲜有低至冰点以下者。春季桐花开放前后,严寒一如冬日,气温常骤降低,俗称此为冻桐花天气,……此种天气,对于桐之发育,大有良好影响”。不仅春冬两季,四川盆地为亚热带季风气候,雨热同期,夏日的气温和降水量也有利于桐树的生长。四川盛产桐油,“计产桐区域共占六十余县,大都属于沿江各属。”据《四川桐油之生产与运销》所载,1934年各地桐油之产量化为百分数,四川桐油占全国总产量如表1所示。

从上表中可以直观看出,1934年四川的桐油产量占全国总产量32.3%,居全国第一位。四川地区仅输出数量便为55万担,生产总量大约为60万至70万担。

四川桐油集散地多分布于交通便利之处,在川东主要是合川、涪陵、重庆、万县;在川南为宜宾、泸县;在川北则为南充。上述桐油集散地中,万县地区(万县市、万县以前的统称)的桐油产量又为全川之最。据记载,万县地区的万县、云阳、开县、梁平、奉节、忠县、巫山7个县占四川常年桐油产量的43%,万县又占万县地区7个县的34.6%,约占全川的15%。

内运:最大的桐油集散市场之一

“蜀道之难,难于上青天”,四川地处西南,群山合抱,陆路交通不畅,货物运输困难。但川中河流较多,夏秋丰水期可以行驶大帆船,春冬枯水期也可行驶小帆船。于是,各地的桐油都有赖于此运至长江沿岸各城市。四川桐油产区多在长江、岷江、沱江、嘉陵江、乌江流域附近,在桐油运输的过程中,逐渐形成一批区域性的集散市场。1937年中国国民经济研究所撰写的《四川省之桐油》显示,四川桐油主要集中区域为四处:

泸县区:位于沱江及长江的交汇点。沱江流域的井研、荣县,岷江流域的乐山、宜宾、屏山,长江南岸的庆符、高县、筠连、长宁、珙县、兴文、叙永,所产桐油皆汇集于此。

江津区:位于长江南岸,地处重庆、泸县的中心,上游的合江、东南的南川、綦江一部分桐油皆集中于此。

合川区:为川北嘉陵江、渠江、涪江各流域桐产集中地,江油、阆中、南部、盐亭、蓬溪、遂宁、渠县以及万源、宣汉、达县的部分桐油,都集中于此。

涪陵区:位于乌江、长江的汇合点,乌江流域的酉阳、秀山、黔江、彭水四县,以及贵州的部分桐油,皆集中于此。

四川的桐油市场主要集中在重庆、万县两地,为两大油市。附近地区所产桐油都集中到这两大油市进行贸易。泸县、江津、合川三区桐油都运至重庆,涪陵区则分运至渝、万两地。不过重庆稍逊于万县,特别是在1910年以后,中外油商纷纷到万县收购桐油,其桐油业务大大扩充。

万县地处长江沿岸,水运交通便利,帝国主义国家在此设立多家公司购买桐油,每年聚集到此的桐油数量极多。除万县本地所产的桐油外,开县、开江、梁山、垫江、长寿、酆都、忠县、石柱、巫溪,及在涪陵集中的南川、彭水、黔江、酉阳、秀山生产的桐油也都运来出售。

万县地处川东,属咽喉要地,在四川桐油贸易中的地位十分重要。它不仅吸收从水路运来的奉节、云阳、开县、忠县、丰都、涪州等地的桐油,以及从陆路运来的梁山、开江、垫江、宣汉等地的桐油,湖北的利川、来凤、恩施、施南等产区的桐油也直接运来万县销售。万县桐油贸易季节为每年十一月至翌年八月,共10个月,而以四五六三个月最为旺盛。

至1922年以后,运至万县的桐油逐渐扩大到安康等县,湖北竹溪、房县、兴山,湖南龙山,以及贵州边区的桐油也运输至万县出售。重庆以上地区的部分桐油运到重庆后直接装木船顺江而下到万县出售。至此,以万县为中心,上下南北30个县皆集中于此,万县桐油贸易集散市场逐渐形成。究其原因,除上文提及的地理位置优越外,还有以下几点:

第一,万县地区桐油产量居全国首位。据统计,1934年整个四川41县桐油总产量为62.2万担,而万县地区7县中,万县9万担,云阳8万担,开县2.5万担,忠县2.5万担,奉节2万担,梁平1万担,巫山1万担,桐油总产量为26万担,约占全省的41.8%(幼龄桐和老龄桐未统计在内)。

第二,重庆分关在万县设立。1917年8月16日在张王庙正式成立重庆海关万县分关,组建以铃木藤藏为首的万县分关副税务司。万县设立分关之前,万县地区货物出口须至重庆或宜昌报关,甚至有的油商会运油至汉口出口售卖。万县分关的设立加快了万县港口货物的进出,油商可以直接报运出口。

第三,储油及炼油设施逐渐建成。万县没有炼油设施之前,出口的桐油须运至汉口、上海等有炼油设施的口岸。聚兴诚等于1928年起,先后建造新式油池等。聚兴诚国外贸易部、施美洋行、生利洋行、中原公司以及美孚洋行的部分油池共可储油4533吨,为传输装运散装桐油提供了便利。

第四,油铺、过载铺出现。万县油铺子是1876年兴发寿首创。随着桐油外销增多,油铺也逐渐增多,地区也日益扩大,最多时曾达400家以上。与其他地区不同,万县桐油经纪人被称为过载铺。因万县桐油市场较大,营业数量较多,故过载铺组织较大。买零卖整的油铺和代客买卖的过载铺,使买卖双方感到便利。

第五,桐油需求量大。桐油易干且固,在我国主要运用于雨伞、雨鞋、房屋等。1869年桐油运至美国。1905年国外制漆家利用桐油,研究者日多。于是桐油在国外的用途增多,尤以美国为甚。

自重庆海关来万县设分关起,万县也成为货物直接报运出关的口岸之一,商务殷繁,贸易日兴。各国的洋行、公司纷纷来万县购买桐油,各地的民族资本也来万县设立分支机构。当时万县桐油贸易受国际市场的影响而变化,起起伏伏,但求大于供的情形更多。因此,在桐油生产旺季,水陆两路运往万县的油络绎不绝,“清明油,满街流”。万县逐步形成全国最大的桐油集散市场之一。

外销:桐油出口口岸之一

我国桐油以前多是内销,多用于装饰房屋、木器。13世纪,马可·波罗在其行纪中记载桐油,这是外国人知道桐油用途的开始。1869年,我国桐油开始运往美国,但数量不多。此后,外国人知道了桐油的干燥性很强,可代替亚麻仁油原料的用途。自一战后,桐油在工业上的应用范围扩大,出口的数量也在增加,在国内出口商品中占有重要的地位。

四川桐油产量丰富,品质优良,除一部分自用外,其余大部分都向外输出。从1917年万县分关设立后,每年出口的桐油数量居全国第一。

万县作为抗战前四川最大的桐油市场之一,上表所统计的数字并不一定完全准确,其数据来源仅为万县海关、汉口商品检验局、万县检验分处及报纸记载,只记录了轮船装运的桐油数量。而“据调查所知,民国十六年时,因军事影响,运输阻滞,桐油由帆船装运至汉口者,达十一万四千担之多。而在民国十年以前,川江轮船稀少之际,桐油之经帆船装运,及直接由云阳、奉节二地运出者,想更不在少数。”虽然如此,但从上表中仍然可以看出万县桐油出口数量逐年增大的趋势。

从桐油输出量来看,万县是全国较大口岸之一。据海关统计资料记载:以1930年为例,该年全国桐油出口额为11673万斤,其中四川为5471万斤,占全国的46.8%;万县为3779万斤,占全国的32.4%,占四川的69%。全国桐油出口总值约为3055万海关两,其中四川占891万海关两,万县占469万海关两。又据海关统计资料记载:从1917年至1937年的二十年间,万县桐油输出量增长很大。1917年为377万斤,1930年为3779万斤,1937年为4001万斤。可见,万县逐步发展成为四川最大的桐油出口市场,整个万县市场也因桐油贸易而欣欣向荣。

桐油出产于农村,内销较少,大部分是向外销售,非常依赖国际市场。全面抗战爆发之前,各国行商争相在万县收购桐油,使得油价大幅上涨。如1936年,万县出口量达394270担,油价为38元至72元,创历史最高油价。后面甚至无油出售。在武汉沦陷之前,万县桐油仍有交易,但是市场交易数量大不如前。1937年8月日军大举进攻上海,上海、吴淞口被封锁,长江水运被阻。这一时期,外商从内河运至长沙,再经粤汉铁路运往香港出口。经长江航运出口的万县桐油1937年输出仍呈上升趋势,为400075担。这一时期油价由每担40余元往下跌,在20元左右徘徊。从1938年开始,桐油市场受到影响,出口量急剧减少,四川桐油出口总量仅为1029789担。在武汉临近沦陷时,还出现了12.88元的成交价,为这一时期的最低价。

在民国时期,万县桐油贸易的历史经验表明,地区经济的发展与国内外政治经济环境密切相关。在民国时期,1917—1937年间,万县桐油贸易得到了一定发展,而全面抗战的爆发对万县桐油贸易造成了严重冲击,桐油贸易迅速走向衰落,作为大宗出口货物的黄金时代一去不复返。在和平稳定的国际环境中,地区经济才能获得持续发展的机会。同时,政府的政策支持和市场导向对促进贸易发展具有重要作用。

(作者单位:西华师范大学 历史文化学院)