广东文化遗产保护现状及可持续发展

作者: 解凡

遗产阐释与展示是广东文化遗产保护过程中的重要环节,旨在增进公众对文化遗产的欣赏和理解,提升遗产的社会效益。文章通过遗产的阐释与展示,传达了广东文化遗产的价值和文化内涵,以期促进广东文化遗产保护和遗产地的可持续发展。

广东是充满活力的区域,还是中国改革开放的前沿阵地,拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。不管是物质文化遗产还是非物质文化遗产,都承载着广东人民世代相传的智慧、创造力和宝贵财富。在城市化、工业化快速发展过程中,广东的文化遗产保护面临诸多挑战。如何平衡广东文化遗产保护与经济发展,已经成为我们当前亟需思考和解决的问题。

重要性与价值

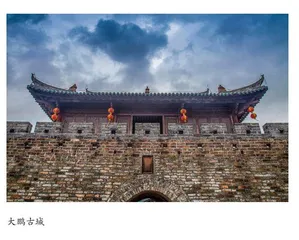

广东文化遗产不仅是岭南文化的象征,还是民族智慧的结晶,具有深厚的历史内涵和多重价值,其重要性与价值不言而喻。首先,广东的文化遗产是历史的见证,这片土地记录着历史巨变和人民的奋斗历程。无论是古老的村落、历史建筑、人类文化遗址,还是美妙的音乐、舞蹈等,都是历史的印记,帮助我们增进对过去历史的了解和认识。

其次,广东的文化遗产蕴含了中华民族的创造力和生命力。广东在长期的历史实践中,创造了独具特色的岭南文化,这种文化既蕴含传统文化的精髓,又融入了当地特色和风土人情。广东的文化遗产是这种独特文化的生动体现,展现了中华民族的精神价值、思维方式和想象力。

现状及存在的问题

当前,广东省政府和社会各界对文化遗产的保护意识逐渐增强,同时也投入了大量的人力、物力和财力等进行保护工作。许多文化遗产得到了及时的修复和保护,如广州的陈家祠、佛山的祖庙等。还有一些非物质文化遗产得到传承与发展,如粤剧、广绣、潮绣等传统手工艺。广东文化遗产保护主要体现在以下几个方面:

广东文物资源丰富、政策体系完善。全省在生态宜居美丽乡村建设中注重发掘传统文化价值,加快推进乡村全面振兴。推动出台《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》《广东省关于深入推进“千村示范、万村整治”工程的行动方案》等文件,要求在乡村建设中坚持传承历史文化与塑造现代风貌相结合,保持村庄自然生态环境、乡土气息、田园风光,留住田园乡愁。规定对传统村落、文物古迹、历史建筑、传统民居、工场作坊遗迹、古驿道等修缮和改造要严格审批。对于《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》,按照干净整洁村、美丽宜居村、特色精品村三个标准分类实施建设。其中特色精品村要求“民居岭南特色鲜明”“古建筑、古驿道等物质文化遗产得到有效保护和利用,生产、生活、民俗等非物质文化遗产得到传承和发扬”。印发《广东省乡村风貌修复提升指引》《广东省乡村风貌修复提升负面清单(试行)》《岭南新风貌·广东农房设计方案图集》等,开展乡村建设工匠培训,指导村民在新建、改建农房中提炼、保留岭南特色风貌元素,推动各地编制实施传统村落保护发展规划,助力打造各具特色、各美其美的岭南美丽乡村。截至目前,全省建设特色精品村、宜居村分别达到1316个、12214个,都是以中心村为节点、圩镇枢纽,串点成线、连线成片、集片成带来建设乡村振兴示范。还开展乡村振兴大擂台、“广东十大美丽乡村”系列评选和美丽乡村摄影展等活动。

历史文化资源普查认定、保护和活化利用稳步推进。全省共有国家历史文化名城8座、广东省历史文化名城15座,中国历史文化名镇25个、广东省历史文化名镇19个,中国历史文化名村25个、广东省历史文化名村56个,中国历史文化街区1片、广东省历史文化街区104片,中国传统村落263处、广东省传统村落186处。确认历史建筑4084处,总数居全国前列。完成七批古村落普查,认定368个村为“广东省古村落”。截至2021年底,全省有57个县(市)已完成历史建筑“清零”行动,实现 “县县均有历史建筑”的年度目标。截至2023年5月底,全省共有历史建筑4000多处,占地面积为5.16平方公里,相比2022年新增387处,总数位居全国前列。印发了《广东省历史建筑和传统风貌建筑保护利用工作指引(试行)》,明确历史建筑认定标准、公布程序等内容。还发布了《广东省历史建筑数字化技术规范》《广东省历史建筑数字化成果标准》,正在推动出台广东省《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》,以建立省级保护对象的保护名录和分布图。

广东文化遗产保护仍存在一些问题。一是资金投入不足。广东在文化遗产保护方面的资金投入相对有限。政府财政压力较大,难以承担全部保护经费,同时社会资本对文化遗产保护的资金投入较少,导致一些文化遗产得不到有效保护。

二是政策法规不够完善。广东在文化遗产保护方面制定的政策法规还不够完善。虽然国家和地方政府已出台相关法律法规,但在实际操作中还存在很多不足之处。另外,政策法规的执行力度不够,导致违法违规行为时有发生。

三是保护意识有待提高。广东在文化遗产保护方面虽然取得一定的成效,但是仍然存在保护意识不足的问题。一些地方政府和群众对文化遗产的价值认识不全面,缺乏主动参与保护的意识。此外,一些商业开发项目只追求经济利益,对于文化遗产缺乏保护意识。

四是专业人才匮乏。广东在文化遗产保护领域缺乏专业人才,从事文化遗产保护工作的人员数量有限,整体素质有待提高。高校和科研机构对文化遗产保护的研究和教育也相对滞后,无法满足现阶段及未来的需求。

可持续发展策略

加大资金投入,拓宽资金来源渠道。政府需逐步加大对文化遗产保护的资金投入力度,确保各项保护工作顺利进行。通过设立文化遗产专项基金、引导社会资本投入等方式筹集资金,拓宽资金来源渠道。建立科学合理的资金使用管理制度,确保资金的合理使用及监管。此外,还可以探索建立文化遗产保护的市场化运作模式,吸引更多的社会资金投入文化遗产保护领域。

完善政策法规,加大执法力度。广东致力于构建科学、系统的文化遗产保护利用体系,通过立法保障、政策引导和技术支持,确保文化遗产得到全面、有效的保护。同时,推动文化遗产资源的合理开发与利用,实现保护与发展的良性循环。这包括制定详细的文化遗产保护规划,实施严格的保护标准和监管措施,以及建立文化遗产数据库和监测预警系统。

加强宣传教育,提高公众保护意识。广东政府和相关部门需要加大对文化遗产保护的宣传力度,采用广播、电视等媒体方式宣传文化遗产保护知识,以提高公众对文化遗产价值的认识和意识。开展主题式文化遗产保护教育活动,促使民众参与文化遗产保护实践活动,营造共同关注、共同参与的文化遗产保护氛围。

重视人才培养与引进。政府需要高度重视对文化遗产保护领域人才的培养与引进,建立完善的体系。广东文化遗产是教育科研的重要资源,高校可以将文化遗产保护与传承纳入教育体系,深化高等教育教学改革,以推动文化创新。同时,积极引进优秀的国内外人才,完善广东文化遗产保护工作。

推动文化旅游融合发展。广东依托丰富的文化遗产资源,大力推动文化旅游产业的深度融合发展。通过打造文化遗产旅游精品线路、开发特色文化旅游产品、提升旅游服务质量等措施,广东不仅促进了文化遗产的保护与传承,还带动了地方经济的快速增长,实现了文化遗产保护与经济社会发展的双赢。

广东的文化遗产是中华民族宝贵的精神财富和历史遗产,也是经济和文化旅游产业发展的重要资源。在新时代社会快速发展的背景下,广东的文化遗产保护面临前所未有的压力和挑战。政府、社会各界以及群众需要共同努力营造共同参与的良好氛围,并通过加大资金投入、完善政策法规、加强宣传教育、重视人才培养与引进、推动文化旅游融合发展等措施的实施为广东的文化遗产保护工作注入新的活力和动力,实现可持续发展目标。

(作者单位:广东工商职业技术大学)