国家级非遗传承人记录工作的实践

作者: 李渝川

传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者,承载着特定地域、民族的文化记忆,是非物质文化遗产活态传承的关键。2015年以来,文化和旅游部高度重视并逐步启动了国家级传承人记录工作,为保护、保存文化记忆起到了重要作用。文章围绕2024年已通过验收的瑶族长鼓舞国家级非物质文化遗产代表性传承人唐桥辛二公记录工作进行剖析。

研究背景

瑶族长鼓舞国家级非物质文化遗产代表性传承人唐桥辛二公的记录工作历时3.5年,采集记录了传承人唐桥辛二公的口述访谈、项目实践、传承教学等内容,包括视频素材52.2小时,音频素材10小时,图片素材6332张,制作形成成片(含口述片、项目实践片、传承教学片和综述片)13.4小时,口述文字稿10.4万字,并调查收集了传承人唐桥辛二公相关的已有资料,制作工作卷宗等系列成果,对传承人唐桥辛二公的人生经历、艺术特点、传承贡献做了完整记录,相关项目成果于2024年11月8日通过文化和旅游部非物质文化遗产司的验收。

传承人与项目基本情况

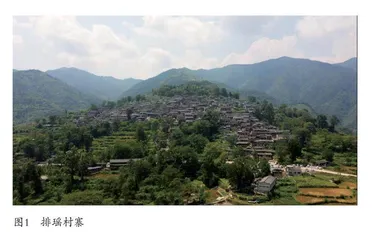

传承人唐桥辛二公出生于广东省清远市连南瑶族自治县,母语为连南瑶语,为人开朗、健谈,自小便热爱瑶族长鼓舞,得到同村的瑶族长鼓舞老艺人丁桥大头二公、唐考专五亲自教授,因鼓艺出众而被选入长鼓队伍,开启了他鼓王的一生。

长鼓,排瑶叫“汪嘟”,跳长鼓舞又叫“挨汪嘟”。瑶族长鼓舞有36套表演程式,可分单人舞、双人舞、群舞等,人数愈多气氛愈热烈。每逢重要节日,如春节、三月三、六月六、十月十六等传统节日,排瑶就聚集到村前的旷地或收割后的田野,吹牛角、敲铜锣、跳长鼓舞,欢庆节日。瑶族长鼓舞的舞蹈语言较为丰富,从各个方面反映了排瑶的生产活动、生活习俗和宗教信仰,精美的服饰,独特的舞蹈,具有很高的历史研究价值。

记录工作的实施

针对传承人唐桥辛二公开展的记录工作,主要工作流程包括组建工作团队、文献收集查阅、前期调研、实地采集与收集、后期整理制作等环节。

首先,组建工作团队。组建包括项目负责人、学术专员、执行负责人、导演、摄像、录音、后期等业务人员在内的记录工作团队,为项目执行提供人员保障。同时,所有工作人员签订保密协议,保证记录工作内容的信息安全。

其次,文献收集查阅。有关传承人唐桥辛二公的所有文献资料,均在调查收集之列。记录工作团队组建完毕后,集中时间针对传承人唐桥辛二公和瑶族长鼓舞作好充分的知识准备。包括了解非物质文化遗产学、影像人类学、口述史学等相关学科的基本知识和工作方法;熟悉传承人唐桥辛二公所属项目的历史源流、发展变迁及传承情况,掌握传承人唐桥辛二公相关的资料和信息;了解项目所在地的文化背景等。

再次,前期调研。在正式记录拍摄前,工作组成员前往传承人唐桥辛二公所在地进行沟通,就记录工作的目的、内容、意义,向传承人唐桥辛二公及其家人做说明,与传承人唐桥辛二公及周边人员建立了初步联系。同时,向传承人唐桥辛二公了解了其本人情况(如身体、作息情况等),项目存续情况以及相关的拍摄条件(如可配合拍摄人员、场地、物料准备情况、表演程式与周期、劳务费、交通环境等)。最终,经过积极沟通、协调和争取,与传承人唐桥辛二公及其家人基本商定了需要拍摄的口述史访谈、项目实践与传承教学等内容,落实了大致的拍摄流程、拍摄方式、日程安排等,并据此确定记录工作组各业务人员的工作时间及任务。

最后,实地采集与收集。一是口述史访谈采集。本项目由学术专员担任传承人唐桥辛二公口述史访谈的主访人,由其对传承人唐桥辛二公进行访谈。学术专员对瑶族长鼓舞的历史渊源、内容特色及传承人唐桥辛二公的艺术特点等均有深入研究,且与传承人唐桥辛二公有较深的交情。除了传承人唐桥辛二公本人以外,访谈对象还包括传承人的搭档、徒弟、儿子、女儿、学术专员等。通过与相关人员的访谈,重点关注与传承人相关的历史记忆与实践经验等,以补充传承人口述的不足之处。二是项目实践采集。项目实践部分主要采集传承人唐桥辛二公的项目实践活动,包括开展长鼓舞活动的时间、活动的地点、活动环境情况、完整的活动过程、观看活动的群体等,以及传承人的项目实践能力,包括传承人的表演绝活、经验思想、风格特征等。重点表现传承人的艺术特征、动作要领。同时,记录相关的服饰、道具、乐器等。三是传承教学采集。以代表性舞蹈动作的练习流程为例,展示项目传授、学习及其实践的全过程。对传承人唐桥辛二公传承教学的采集,一方面应注重全面性,涵盖瑶族长鼓舞的主要表演程式;另一方面应注重独特性,要体现传承人在瑶族长鼓舞表演上的独到经验、体会,如由传承人传授瑶族长鼓舞表演中的神情、动作、审美要点等;此外,要注重传承性,体现师徒之间教与学的互动,反映传承人的教学方式、心得。四是文献收集。唐桥辛二公抢救性记录期间,同步请每位拍摄对象(受访人)签署授权协议等相关法律文件,工作人员签署保密协议,以保障记录工作的法律效力;并对拍摄内容作日程记录,尽快填写整理拍摄日志、场记单等附件内容;在拍摄空档期间请传承人填写信息表中的个人基本信息,补充获奖情况、大事年表、传承谱系等内容。同时收集与传承人相关的文献资料(包括纸质文献,缩微制品、音像出版物与电子文献,实物文献),做好著录信息登记。五是后期整理制作。后期整理制作主要包括素材资料整理备份,文献片、综述片剪辑制作,工作卷宗整理制作,以及口述文字稿编撰等。记录拍摄完成后,及时整理所得素材资料,形成视频、图片、音频、文本四大类,再按拍摄内容命名分类,最后将整理好的原始资料进行复制,至少一式两份保存,其中一份作为文献片、综述片的制作资料,另一份作为备份妥善保存。同时,根据记录工作实地采集的情况,编写文献片剪辑大纲,剪辑制作传承人文献片(口述片、项目实践片、传承教学片、公开课)和综述片。

工作经验与问题总结

瑶族长鼓舞国家级非物质文化遗产代表性传承人唐桥辛二公的记录工作,对传承人承载的艺术和知识做了较好的记录和保存。在工作过程中,亦存在一些需要解决的实际问题,形成了一定的传承人记录工作经验,总结如下:

首先,做好记录前期学术准备,打好知识基础。学术准备是记录工作的重要保障。根据项目情况选择合适的学术专员对于记录工作十分关键,学术专员负责记录工作的学术工作,担任口述史访谈的采访人,承担口述文字稿的编辑、审校及文献片、综述片的文案撰写、审片等工作,系项目的学术责任人。此外,由于记录工作具有较高的学术性,因此需要有关非遗、民俗学、人类学等方面的学术文献作支撑。在传承人唐桥辛二公的记录开展前,工作组通过图书馆、方志馆及网络学术数据库等途径,查找阅读瑶族长鼓舞参考书籍及潮汕相关地方志书,初步收集与传承人唐桥辛二公及瑶族长鼓舞项目相关的文献资料,分别整理成项目简介、传承人介绍及年表、文献综述等,为项目的后续开展做好扎实的知识准备。

其次,与传承人建立良好关系,做好沟通调研工作。调研沟通是记录前期的必要工作。正式开展拍摄记录前,工作团队必须先对传承人进行拜访了解等现场调研。第一轮调研时,邀请在项目执行过程中会涉及的所有相关单位及人员,包括实施方、执行方、传承人及其家人、项目保护单位、当地文化主管部门等,各方一起面对面沟通,更好地理解记录工作的目的与意义,建立起联系;第二轮调研仅与传承人沟通,详细沟通实地记录的内容和细节,并进一步了解项目现状,获取更多的资料和信息,使传承人理解、认同并积极配合记录工作,这对于后续工作的顺利开展将有重要帮助。

再次,把握口述史访谈的细节、质量。在传承人记录工作中,口述史访谈是其中十分重要的记录内容和信息获取来源。学术专员把握访谈的专业性和质量,执行负责人可与学术专员商讨,适当协助学术专员切入话题,引导受访人,适应对方的语言习惯等,对受访人的讲述方向进行调整。在本次记录工作中,由学术专员结合传承人唐桥辛二公的大事年表,帮助其回忆瑶族长鼓舞演艺生涯的相关细节,进行口述史梳理。此外,一些表面看似与非遗无关的人物也十分重要,需要用更广阔的视野去建构“历史的真实”。这就需要全面遴选更多不同层次的受访者,听取各种不同声音。记录工作确定的受访人应该包括不同对象,众多受访者的口述为非遗保护的深入研究提供更加丰富和可贵的材料。

最后,加强后期整理工作。做好素材资料的整理归类,决定整个后期工作的开展。按照一定的规范,建设文件夹,分类分级存放采集文献与收集文献。在此基础上,应该尽可能地将已知的信息记录在文件夹命名中,以便于后期的加工整理。例如拍摄传承人项目实践的素材,先按拍摄时间排列,同时将内容、人物等信息做好标注,同一内容不同机位的拍摄素材,分机位并列存放于文件夹中,如有拍摄顺序调整等特殊情况的素材,也应做好相关说明。

文献片的剪辑制作,应根据策划设计的意图及现场记录的信息,在整理归类好的素材资料的基础上,先进行剪辑大纲的撰写,再将拍摄采集的素材按顺序作视频剪接。例如传承人唐桥辛二公的项目实践片,现场拍摄的顺序可能与成片展示内容的顺序有所不同,制作策划会根据时间安排,调整拍摄素材的顺序,剪辑成的实践片更有利于观者从不同剧目理解瑶族长鼓舞的内容。

总体而言,针对上述问题进行总结所得到的记录工作经验,对今后执行存在类似情况的项目将有所裨益。紧紧围绕项目的特点进行策划,注重传承人独到经验的个人表达,在具体情景中反映项目和传承人的实践,并注重收集特色的文献资料,均有利于体现传承人记录工作的独特性,提高工作成果的文献价值。

[作者单位:广东省非物质文化遗产馆(广东省非物质文化遗产保护中心)]