《元钻远墓志》的文化价值与艺术价值

作者: 魏明辉

元钻远,河南洛阳人,北魏宗室大臣,正史无载。文章深度剖析其墓志内容与书法风格,来探究北魏末期宗室成员在孝文帝汉化改革进程中的成就,进而洞察这一时期民族融合与文化交流的态势。

墓志的基本信息与书刻背景

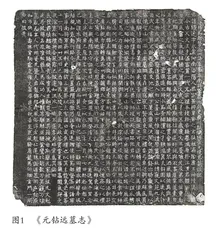

《元钻远墓志》(如图1所示),又称《齐州刺史广川县侯钻远墓志》。1920年,于洛阳城北南陈庄村出土,志石呈正方形,边长62厘米,刻文30行,满行31字,总计895字,无盖,有界格,以楷书、白文阴刻而成,撰铭者为其胞弟元昭业。此志曾为民国陶湘所藏,现藏于辽宁省博物馆。毛远明先生在《汉魏六朝碑刻校注》中已对该志有详细录文,此处不再赘述。

此志书刻于北魏永熙二年(533年),正值北魏末期,政局飘摇,内部权力斗争激烈,统治阶层矛盾错综复杂。地方割据势力蜂拥而起,相互争权夺利,部分鲜卑贵族与保守势力妄图复辟鲜卑旧俗,对汉化政策的持续推行极力抵制。然而,得益于前期数十年汉化积累,诸多汉化成果已然扎根,在一定程度上得以延续和留存,并发挥作用,推动民族融合。

元钻远世系考略

据墓志记载:“恭宗景穆皇帝之玄孙,祖济阴康王……,父文王……”而《魏书》载:“尉椒房生京兆康王子推、济阴王小新成。”“济阴王小新成,和平二年封。……子郁,字伏生,袭。……以黩货赐死,国除。”对比可知,拓跋小新成之子元郁应当就是元钻远的祖父,然史传并未记载元郁的谥号“康”,墓志此记可补史阙。

关于元钻远之父,墓志称“父文王,才藻富丽,一代文宗”,对照《魏书》所载,应为元郁之长子元弼,《魏书》载:“长子弼,……以世嫡应袭先爵,为季父尚书仆射丽因于氏亲宠,遂夺弼王爵,横授同母兄子诞。”元郁因贪墨罪被赐死,王爵遭削,按常理元弼无爵可继,但出现了元弼被夺爵之事,似有矛盾。细究墓志中“祖济阴康王”的谥号,史传未录,应为追谥。汪受宽先生在《谥法研究》中指出,谥号依封建礼法,有美谥、平谥、恶谥之分,用以概括死者生平、宣扬封建礼教。元郁虽以罪赐死却获美谥“康”,结合《魏书》与志文简略的记载推测,元郁死后,统治者恢复了其后嗣的爵位继承权。

此外,据《魏书》记载,元弼逝世后,其子元晖业在建义元年诉请恢复王爵。永安三年,朝廷追赠其为尚书令、司徒公,谥号“文献”。由此可见,墓志中所言“父文王”,“文”乃是谥号“文献”的简称,而“王”字的出现,则可印证彼时王爵已得以恢复。此志文为墓主人元钻远的胞弟所撰,对先辈难免有溢美之词,但与史志相较,对其父元弼的学识的肯定具有一定客观性。

元钻远墓志中的汉化迹象

家族溯源与文化认同。志文中有多处彰显汉化的记载。首段“君讳钻远,字永业,河南洛阳人”,明确籍贯,体现对中原士族重视家族根基与地域归属观念的深度认同。在汉文化体系中,籍贯作为家族起源地与文化根源的标识,是梳理家族脉络的关键线索,借此明晰自身在地域文化格局中的位置。

进而,“恭宗景穆皇帝之玄孙,祖济阴康王,神情俊拔,道冠今古。父文王,才藻富丽,一代文宗”的表述,遵循汉文化崇祖溯源的传统,将世系追溯至“恭宗景穆皇帝”,再记述祖辈、父辈,与汉文化中借家族谱系梳理彰显延续性、正统性及荣耀的做法一脉相承,如在传统家谱文献中为祖先立传、详尽罗列世系,强化家族纽带与传承意识。此外,对其祖、父的溢美之词,浸润着汉文化文学修辞风格。汉文化中在文学创作、人物品鉴时,惯用文采斐然之词褒扬品德、才能,以凸显不凡,志文中此类表述无疑是受汉文化文学表达方式的熏陶。志云“构本枝于帝绪,导鸿原于江汉”,引自《诗经》“文王孙子,本支百世”之典故,将家族比作文王后裔般繁茂,强调皇室亲缘,凸显元钻远的高贵出身;同时江汉乃华夏文化滥觞之地,将其家族的起源延伸至江汉,暗含对中原文化的尊崇与归属,无疑是对汉文化的心理认同。

儒家孝悌文化的融合。北魏开国之初,受汉人士族濡染,统治者渐重儒学。元钻远墓志恰是这一文化交融下儒家孝悌思想的例证。

彼时,北魏统治阶层遵循“孝治天下”的方略,志在稳定社会、夯实统治根基,故而大力倡导儒家忠孝理念,上行下效,借此强化其政权向心力。据《隋书·经籍志》载:北魏迁都洛阳之际,鲜卑族众人尚未通晓汉语。孝文帝遂敕令侯伏侯可悉陵,以鲜卑语转译《孝经》要义,用以教导国中鲜卑族民众,时人将此著译称为《国语孝经》。这段史料清晰地展现出北魏统治者推行汉化改革的坚定意志:第一,将孝道思想置于首位,用以规范社会道德、巩固统治秩序;第二,通过翻译《孝经》促进民族文化之间的交流;第三,着眼于教育普及,借译经助力民众接纳孝道;第四,主动汲取汉文化精髓,推动胡汉文化的融合。在统治阶层强力推动下,“孝”文化一跃成为北魏最受尊崇的儒家理念之一。

墓志载“夙兴省规,孝情斯极”,将元钻远的至孝展露无遗。在当时社会语境下,孝道作为核心道德规范与行为准则,强调子女对长辈的敬爱、侍奉与顺从。元钻远以此形象示人,既是个人品德的高光,也映射出“孝”在北魏已化作衡量道德、标榜人物的关键尺度。

此外,志文云“长兄晖业痛在原而莫追……”,巧妙化用《诗经·小雅·棠棣》中“脊令在原,兄弟急难”的典故,以此表达元晖业的丧弟之痛与深厚的兄弟情谊;“季弟昭业为其铭曰……”(如图2所示),元昭业在撰铭中全方位回溯了元钻远的出身、才华、品德、仕途功绩,满含对兄长的敬重与肯定。这些细节处理细致入微,与儒家所倡导的孝悌要义深度契合。

学识素养的汉化追求。元钻远的汉化特征不仅体现在思想道德层面,在学识素养方面也有着汉文化的深刻印记。志云“学贯儒林,博窥文苑。九流百氏之书,莫不该揽;登高夹池之赋,下笔成章”,力证他在儒家学术与文学领域造诣颇深,广泛涉猎百家典籍,能诗善赋,文采卓然。如此表述,呈现出元钻远主动接纳汉文化、潜心深耕学识的宗室贵族形象,亦是北魏宗室对汉文化文学修养的推崇。

为官施政中的汉化实践。元钻远的仕途施政深受汉文化思想的浸润。志文“导之以德,齐之以礼,返浇薄之风,回宿食之念,……民不忍欺”,与《论语·为政》中“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”相呼应。显然,元钻远秉持传统儒家德治、礼治理念治理地方,摒弃鲜卑旧有粗放的管理模式,不断扭转当地“俗杂轻薄”的不良风气,以儒家规范重塑社会秩序,使民众受到礼义道德的熏陶。这无疑是汉化理念得以实践、取得成效的有力见证。

《元钻远墓志》书法

北魏墓志书法在中国书法史上熠熠生辉,《元钻远墓志》更是北魏汉化进程中书法风貌的独特映现。孝文帝推行汉化改革,迁都洛阳后,政治逐渐稳定,从而催生了门阀士族的崛起。墓志在丧葬文化中,是士族显耀门第、传承家族荣耀和世系的载体,在元氏家族引领下,贵族纷纷效仿使用,墓志得到蓬勃发展,为研究北魏书法留存了丰富的实物资料。

《简明中国书法史》中提道:“北魏立国之前,南北书法已经形成‘南妍北质’的分野。”北魏平城时期,墓志尚处于发展阶段,材质多为小巧的砖石墓铭,书法隶书遗韵浓重,字形扁平,笔画多为逆锋,波画燕尾残留,尽显古朴稚拙之风,《孙恪墓铭》便是这一过渡阶段的典型例证。

孝文帝迁都洛阳后至宣武帝时期,汉化与民族融合快速推进,墓志形制日趋规整,尺寸扩大,书丹与刻工日臻精细,楷书笔法突飞猛进,方笔被广泛运用,起收笔棱角分明、干脆利落,结构严谨合理,字形丰富多变且重心稳定,体势呈斜画紧结、内紧外松之态,线条还保留了鲜卑游牧民族旧有的直率刚劲,学界美其名曰“洛阳体”,《元桢墓志》堪称代表。

孝明帝以降,尤其河阴之变后的孝庄帝至孝武帝时期,墓志书法在中期典雅、规范风格基础上趋于多元。这一时期政局动荡,社会文化发生了巨大变化,墓志书法中游牧民族的豪迈元素已难觅踪迹。加之前期汉化政策下南北文化交流频繁,南朝士族书家及书法悄然渗透,为北魏书法注入典雅、规整的尚法新风,以彰显其尊贵地位和接受过儒家教养的正统特质,与世俗野趣书法审美截然不同,总体呈现出从斜画紧结转变为平画宽结、从雄浑劲健转变为细瘦轻柔、从拙朴的“金石气”向文人的“书卷气”发展的趋势。此外,北魏晚期复古书风乍起,在成熟的楷书笔法、结字基础上融入隶书波挑、篆隶结构,迥异于前期自然遗留的隶书痕迹,属刻意修饰。《元钻远墓志》恰是北魏晚期书风之典型,艺术价值非凡。

《元钻远墓志》书法整体典雅流美、清秀俊逸,透露着皇家庄严之气,且字势平和,用笔流畅,展现出南方书法的“妍美”神韵,其中还杂糅了隶书波挑、篆隶结构或部件(如图3所示)。与中期“洛阳体”相比,风格大相径庭。“洛阳体”的兴衰,见证了北魏洛阳时期王权的变化。《元钻远墓志》书法在继承中期端庄整饬、规范细腻的基础上,随着汉化推移、民族文化交流、社会变迁,衍生新韵:用笔摒弃了中期“洛阳体”垂直且棱角分明的方笔,起收笔处笔锋轻盈细腻而灵动,镌刻技艺更为娴熟,线条精湛;结体由斜画紧结向平画宽结转变,字内空间疏朗,字外规整有序;整体章法行列井然,字距疏密得当,视觉上呈现出和谐儒雅的效果。此墓志书法是北魏晚期之典范,受汉文化与南方书风浸淫,褪去了游牧民族原有的豪放、质朴气质,趋向端庄平和、整饬细腻,对隋唐楷书发展有承递之效,堪称先声。

综上所述,《元钻远墓志》从志文内涵到书法风格,无不流露出北魏汉化的深远影响。其志文所承载的家族地域观念、儒家文化理念、品德学识、政治实践等是鲜卑汉化的有力见证;在书法上,它继承并创新了北魏中期的书风,融入南方书法元素,并在复古书风的浪潮中,形成独特风貌。此墓志贯通内容与艺术形式,全面呈现出北魏宗室在汉化历程中,于思想、文化、艺术等维度的显著成就,彰显民族融合与文化交流的深度与广度,为研究北魏历史、文化、艺术提供了极具价值的实物资料,值得学界深入探讨。

(作者单位:西安美术学院)