当“无效加班”遇上“强制下班”

作者: 石青川 牛朝阁 郑雪

前几年,金融圈子流传过一个段子——如果你想了解一家新公司内部管理情况,就假装是同一个办公楼的员工,在吸烟区与挂了该公司工牌的人借火,顺势聊加班话题。他们一定会像遇到情绪出口一样,道出不少你在公开渠道了解不到的消息。

彼时还没有“内卷”这个说法。如今,那些新公司中,一部分已成长为大厂,很多人因为加班苦不堪言。

不过,伴随着近段时间以来“反内卷”的呼声,打工人口中的热词也从“强制加班”变成了“强制下班”。不少人直呼,从没想过这两个词可以组合在一起。

其实,不仅“打工人”苦加班,企业也苦加班。有企业坦言,加班增加了管理成本,破坏了员工健康工作状态,综合算下来,并没有提高多少收益。

一边是为了升职加薪拼命“卷”KPI的“打工人”,另一边是希望员工像老板一样全身心工作的企业,“人欲静而内卷的风不止”,双方该怎么解决他们的内耗?

员工:加班可以,得加钱

加班被不少求职者看成一种企业文化,并逐渐成为他们生活中的一部分。陶谦就是这么一路加班过来的。

4年前,他入职现在这家有国资背景的数字技术公司。刚入职时,陶谦十分开心,觉得有国资入股的企业不同于其他“996”大厂,应该不会有很强的加班节奏。但陶谦没有想到,入职后的第一个周末,竟是他唯一过的一次完整周末。

“项目要赶着上线,我们得加速吧。系统出现BUG,我得及时响应吧。服务器宕机了,我们得紧急部署吧。”随时随地背着电脑,并能以最快速度进入工作状态成为陶谦的新习惯,“这种加班每次占用不了太长时间,但也能把我的闲暇时间切得粉碎。”

尽管很累,但他并不愿意把活儿让出去,“我们技术组不抢着干,让别的团队抢走了,项目提成就没我们的份了。”陶谦有点无奈,他觉得上班无非就是为了赚钱,把工作让出去了,上班干吗。“平常我们都说太‘卷’了,但活儿来了还不都是抢着干。加班可以,但得加钱。”

陶谦这种情况太常见了。杨洋身处大厂,接连跳槽后,最终走上内容质量管理岗位。他说,程序员的加班是职业特点,他们这些中层管理的“卷”才是无奈。

“半夜加班是家常便饭,通宵后第二天依然能一大早开个在线视频会议。”杨洋说,现在不少大厂正是减员增效的时期,基层管理是最危险的一批人,优化掉一整条业务线的事很常见。运气好的能去管理别的部门,运气不好的跟着业务线一起优化,这几年扎根公司的付出等于归零,辛苦培养的团队也散了。

所以,杨洋拼命想证明自己管理的团队效率最高,带着组员一起“卷”。

“尽量不加班,但是产出一定要比别的组多。我让组员上班提前到,并开一个早会作分享,让前一天效率最高的同事传授工作又快又多的经验。”杨洋知道背后不少人骂他,说他开早会是“事儿多”、搞“内卷”,“我也不想,但总比大家都被优化好吧”。

职业经历坎坷的吴迪说过一句话,可能会引起打工人的共鸣 ——“加班可以,但‘干的比原来多赚的比原来少’不行”。此前,因为公司倒闭,吴迪开始打零工,他做过助贷电销、送过快递,现在跑货拉拉。

企业:我们也讨厌“无效加班”

对于加班“内卷”,企业有着管理维度的考量。部分公司负责人认为,行业发展太快,竞争对手不断推出新产品,如果不想尽办法“卷”出新产品,就会被市场淘汰。还有一些企业则认为,一些加班就是无效内耗,不应该给这样的加班买单。

“自愿加班,无加班费。”这是深圳一家科技公司CEO李磊的态度。

“我从来不强迫加班,员工加班是因为他的工作没有做完。我任务给你了,每天8个小时,工作搞完了就行,你要喜欢留下加班就留。”李磊说。

以管理者的角度来看,李磊认为,工作应该是结果导向,不赞同员工无效加班。他也不想为低效劳动买单。

谈及公司经历的一起劳动仲裁,李磊很无奈。公司曾聘用过一个工程师,入职前达成了没有加班费的共识。李磊也注意每天交给他的任务量尽量不要到需要加班的程度。

李磊说,有段时间的任务很轻,根本不可能加班,但这位工程师经常留得很晚,两年后,他离开公司时,把所有的打卡记录保存下来去劳动仲裁,最后公司不得不赔了30多万元。

“挺扯的。”在李磊看来,领导清楚员工的工作能力和工作量,不会给员工超过其能力的任务,也不会给他过重的工作量,“如果员工压力太大,抗拒工作,那对企业的长久发展也不利。天天熬夜加班的员工,也发挥不出来他应有的水平”。

“没事加啥班?浪费电费!”当老板数十年,李磊也希望员工早点走,因为晚上6点之后物业会收双倍空调费。

但是李磊承认,社会上故意加班的情况比较无解。“如果遇到那种上班时间不干事,全都留在下班时间干的,我也会及时警告。”

“‘内卷’是公司内部管理的内耗。”猎头行业的清小猎总经理李嫱也不提倡因“内卷”形成的加班。

由于是人力资源行业,李嫱对于加班这个话题有自己的理解。她觉得,加班不等于“内卷”,“无效的加班才是一种自我内耗,企业也不喜欢这种情况。企业需要的是主动进取,如此一来,企业与员工都会从中获益。”李嫱说。

老板:愿意为必要加班买单

对“内卷”的理解不同,也使不少企业管理者愿意为员工加班买单,愿意以市场规则来管理这件事。

庄新在一家科技公司担任总经理,他是这家公司的一号员工。

对他而言,生活就是工作,工作就是生活,自称每天工作12小时以上。“创业就是这样,不仅工作时间长、强度大,而且还面临缺钱、少人等老大难问题。现在加班干可能还活不下去,不加班就更活不下去了。”庄新说。

庄新认为,对于员工来说,加班与否是可以自由选择。如果加班,他们会遵守相应的法律法规提供保障,员工可以根据实际需求自行选择调休或者获取加班费。

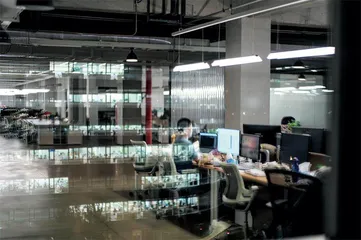

一般情况下,他都会批准员工的加班申请。技术出身的庄新,对每个员工的工作量十分清楚;同时,集体办公的环境,也能让办公室同事辨别加班员工到底是真忙还是假忙。

对于不愿加班的员工,庄新也会尊重其选择。“就像手机一样,有的人习惯用苹果,也有人习惯用国产机。加班也类似,可以根据个人需求作出选择。我们最终的目标是把事做好。”在他看来,如果员工不愿意加班,可以由愿意加班的人员完成这部分工作,同时获得对等的报酬。

苏柒是一家医疗器械外企的生产和技术经理。谈及加班与“内卷”,苏柒认为,这和行业发展紧密相连。“像我们医疗器械行业,门槛较高,有一定技术壁垒,竞争压力相对没有那么大。而且原则上我们不鼓励加班,希望员工能在正常工作时间内完成工作。”苏柒说。

具体来看,就苏柒所在的公司而言,加班多是因特殊情况,比如工厂发货、国外同事来华等,这种特殊情况会安排员工加班以便统一处理相关工作。后续会通过调休、加班费等对员工进行补偿。

员工提出加班申请的情况较少,苏柒会视工作的紧急情况来判断是否批准。

作为相关部门的管理者,苏柒认为,加班背后还牵涉公平性,让谁加班、不让谁加班也是需要考量和平衡的问题。

“我在上家公司负责仓库出货,发货高峰期时,叉车司机需要加班,但是仓库的其他岗位比如管理员、分拣员等,是否要安排工作任务?安排吧,企业需要支出大笔加班费用;不安排的话,员工收入差距会大一些,也会影响员工的积极性。”苏柒说。

“最主要的还是把事情做好。需要加班的就批准,不需要加班的就不鼓励。员工不能仅有工作,还要有生活。”苏柒认为。

专家:不用“内卷式”做法 “反内卷”

对于企业来说,“内卷”造成的加班不是一件好事。李嫱提醒,“内卷”加班有时会反映出企业人力资源管理的失衡。

“如果企业单纯依靠延长工作时间来完成任务,这是低效率的表现。”她认为,合理分配工作任务、提高员工工作技能和效率是企业管理者该持续思考的问题。

对于很多企业与打工者都厌恶的“卷加班”,究其根本原因是企业之间的内卷“卷”向了员工。对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安告诉记者,企业之间 “内卷式”竞争,导致企业间相互压价、行业整体陷入低效运转困境。企业“内卷式”竞争进一步强化了内部员工的“内卷”,继而演变成员工间的内耗。

李长安认为,要建立防止将“内卷”转化成员工“内耗”的机制,提升员工劳动价值与效率。

首都经济贸易大学劳动经济学院副教授张成刚也曾在媒体上表示,“反内卷”不是简单减少工作时间,而是追求一种更健康、更高效、可持续的工作方式。这牵涉到企业文化的重塑,要强调工作质量和效率,而不是简单的时间投入。

过去几年,国家相关部委一直关注劳动者权益保障问题。人力资源和社会保障部多次强调要严格落实劳动法律法规,保障劳动者休息休假权利。对超时加班、违法加班等行为加大监管力度,维护公平有序的就业环境。

3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》就提出,地方党委组织部门、人力资源社会保障部门加强对各单位休息休假制度执行情况的常态化监督,还明确提到不得违法延长劳动者工作时间。

随着各方重视度的增加,近期不少企业已采取行动来遏制“内卷式”竞争的行为,如大疆等企业开始“禁止加班”,一些企业要求减少甚至禁止在工作汇报、总结规划、述职答辩等时使用幻灯片,而要采用其他简单高效的方式,以解决问题为导向。还有企业开始采取严禁下班时间开会、形式主义加班、管理者带头使用数字化看板等“新规”。

但李长安也同时提醒,职场层面的“反内卷”也在于破除形式主义,切不能用“内卷式”做法去“反内卷”,带来新的形式主义。要让“禁止加班”真正变成主动性的“非必要不加班”,提高生产效率、提升劳动价值,才是关键。

(应受访者要求,文中陶谦、杨洋、吴迪、李磊、庄新、苏柒为化名)