宋构美学:千年前的精雅

作者: 李静

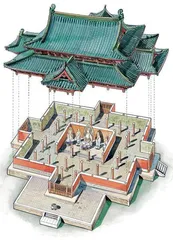

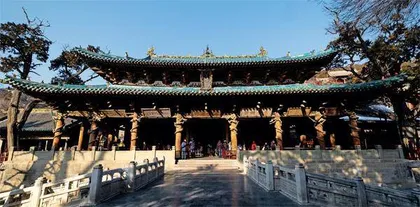

重檐歇山顶,黄绿色琉璃瓦剪边……初春的山西晋祠,树叶尚未遮挡视线,才行至献殿,远处圣母殿的一角,已经可以看出举折之檐和月梁造曲间蕴藏的宋构之美。90年前,建筑学家林徽因和梁思成一路跋涉在山西寻访古建时,正是在从太原去汾阳颠簸的汽车上,透过车窗远远望见圣母殿一角的惊鸿一瞥,让他们改变了行程。

后来林徽因在文章里回忆说:“我们惊异地抓住车窗,望着那一角正殿的侧影,爱不忍释……那样魁伟的殿顶,雄大的斗栱,深远的出檐,到汽车过了对面山坡时,尚巍巍在望,非常醒目。”

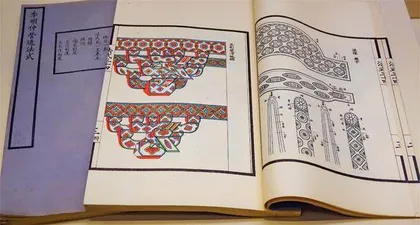

20世纪30年代,梁、林两位建筑学家和营造学社同仁对彼时战火中数以千计古建筑的发现、测绘和研究,都源于一本“天书”的发现——由宋代李诫在两浙工匠喻皓《木经》基础上编成的《营造法式》,这部北宋官方颁布的建筑设计、施工规范书,是中国古代最完整的建筑技术书籍,也是迄今为止存于世界上的最早、最完备的建筑学著作。

中国建筑的文化历程走到宋代,已经由唐代的热烈奔放而渐渐变冷从而收敛自己,正如复旦大学教授王振复在《中国建筑的文化历程》中所描述的:“犹如从崇拜旭日而转为崇拜明月,从敢于面对喷薄之朝阳转而遥望明寂之星空,显得宁静而沉滤。”与生活密切且广泛联系的建筑深深地烙上了宋型文化的痕迹,不同于唐代的雄浑,尺度缩小,注重装饰,对建筑细部的刻画与推敲更加深入,一梁一柱都进行了艺术加工,且在庭院里创造园林的意境之美,假山、流水、岩壑、花木……由此,在政治生活之外,士大夫阶层才得以焚香点茶、抚琴弈棋、挂画插花,属于他们的相对独立的生活空间也因此愈益变得丰富和具体。

宋代建筑美学中强烈的人文精神,甚至成就了中国审美之源,直到今天,我们依然受益于千年前宋代匠人的智慧以及他们对于生活细节的极致理解与追求。

“天书” 《营造法式》

20年过去了,清华大学建筑学院特别研究员李路珂仍然记得2004年自己刚开始读博士,第一次造访山西高平开化寺在大雄宝殿见到宋代彩画时的激动——书里的内容变成了实物,大殿梁、枋、斗拱、拱眼壁上都有彩画,虽已年久剥蚀,但仍有许多图案保存相对完整。

那时,拍摄素材需要单反相机、长焦镜头和胶卷,每拍一张照片,哪怕稍微变换视角,都需要重新调整三脚架、镜头甚至曝光,李路珂每拍一张照片都至少需要5分钟,在大殿待了整整一下午。静寂的空间里,隔着上千年光阴,那些第一眼看上去模模糊糊好像很残破的色块、纹饰、图案,在镜头里长时间的凝视下展现出了更多细节和隐约的痕迹,李路珂恍惚觉得,它们在组合、拼接并和《营造法式》中的内容贴合在了一起,“就像是一个非常熟悉的老朋友或者亲人,你看到了一些他照片的碎片,有这些碎片已经够了,它们在你的脑海里恢复出了熟悉的影像”。

尽管当年仅是在读博士研究生,李路珂已经意识到,它们是《营造法式》彩画部分的重要遗存。这到底意味着什么,需要从《营造法式》这部奇书背后的故事讲起。

1925年,远在美国宾大攻读建筑学的梁思成收到了父亲梁启超寄来的一本“天书”,书的扉页上留着父亲的字迹:“此一千年前有此杰作,可为吾族文化之光宠也。”

这便是《营造法式》,作者是宋代主持了尚书省、太庙、钦慈太后佛寺等众多大型皇家工程项目的建筑学家李诫,他参阅大量经史群书,历访数百位一线工匠,将过去口耳相传的经验整理成系统的书面材料。这不仅是中国历史上第一部由官方正式颁布的建筑设计与施工手册,还在书中系统而详尽地规定了各类建筑的设计标准与施工规范,更难得的是,李诫团队高超的绘图技能使其显示出宋代领先于当时世界的建筑图像学成就。英国科技史学家李约瑟曾对《营造法式》中的图样大为惊叹,在其1971年出版的Science and Civilization in China第4卷中说:“书中所出现的完善的构造图样实在已经和我们今日所称的‘施工图’相去不远……我们几乎可以说这就是今日所要求的施工图——也许是任何文化中第一次出现。”

这本书曾被编撰入《永乐大典》,后又毁于战乱,所以很多人都认为,它已经失传,直到1919年,中国营造学社的创始人朱启钤在南京图书馆参观时发现了宋抄本《营造法式》文本,将其缩印出版。

梁思成首次见到《营造法式》,在一阵惊喜之后又感到莫大的失望和苦恼,因为“它如天书一样,无法看得懂”。之后,梁思成和林徽因倾尽半生研究、“破译”《营造法式》,甚至将婚期定在宋代为李诫所立碑刻上唯一的日期3月21日,他们的儿子也取名“从诫”。

《营造法式》反映了当时中国土木建筑工程技术所达到的最高水平,上承隋唐,下启明清,正是这部古书的现世,开启了中国建筑史学科体系和研究机构的建立。

1932年,林徽因发表《论中国建筑之几个特征》,对于中国古建筑之美总结出结构的自然和理性主义以及“操纵色彩可谓轻重得当”,从那时起,结构和装饰就作为建筑研究的综合二元体。1930年创办的中国营造学社,在梁思成的带领下采用二重证据法的现代科学方法开展学术研究,也就是综合以《营造法式》为主的古代建筑文献,再加上实物调查,在实物中寻求证据与古代文献相互印证。

但他们的研究大多集中在建筑结构方面,装饰问题涉及不多,原因无他——实例缺少。20世纪三四十年代,梁、林和营造学社走遍了中国十五省二百多个县,其间测绘和拍摄2000多处唐、宋、辽、金、元、明、清各代保留下来的古建筑遗物。梁思成一直寻找早期彩画,但是“彩画作实例可以说没有”,或是被后世的重修“油饰一新”,或是由于时代的变迁而褪尽色彩。

此后的数十年,学者们在地上建筑和地下考古方面均有重大发现,然而关于《营造法式》彩画的实物资料仍然极其有限。在1961—2006年国务院分6批公布的全国重点文物保护单位的名单中,宋辽金时期的木构建筑有百余座,其中十余座建筑零星保存了原有彩画,而较完整地保留了同时期建筑彩画的建筑,目前仅发现一座,即位于山西高平的开化寺大殿。有了珍贵的具体案例,北宋时期的彩画装饰元素在建筑中的构成方式就可以探讨了。

“追求意义与美的均衡”

高平开化寺虽然不是皇家建筑,但他所处的长治、晋城地区与北宋核心城市洛阳、开封有着便利的交通联系,是北宋时期河东路与东京交通的重要途径,接收了中央地区的文化。黄河和太行山又为晋东南隔绝出了一个相对封闭的小环境,使这里的建筑未在改朝换代时毁掉,再加上平均1200米以上的高海拔,当地气候、地质稳定,晋东南相对完整地保存了不少包括宋构在内的早期建筑。

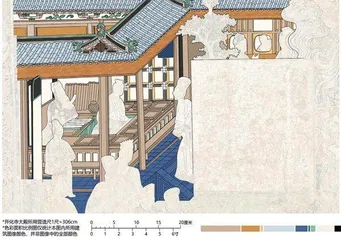

开化寺大殿里的彩画就这样幸运地保留了下来。拱眼壁上的彩画最先吸引李路珂注意,她拍摄的前三张照片,就是拱眼壁,整个大殿的彩画中,这部分的彩画绘制最为细腻,风格最为统一,用色方式属《营造法式》所记的“五彩遍装”,纹样则属于“铺地卷成”。拱眼壁内绘制的海石榴、宝装莲花、卷叶等图案,每一种颜色都运用多种明度的色阶来渐次形成叠晕,由深到浅,由浅入深,利用颜色制造出了花瓣翻卷向背的立体感和光影效果。

接下来拍斗拱、梁架,梁架上的色彩大部分已经脱落,但还是可以在仅剩的几笔中辨认出《营造法式》里的“毬纹”。斗拱彩画最难琢磨规律,因为每一个构件的彩画纹样都不一样,这种做法在明清建筑彩画里无法见到,因为明清建筑斗拱已经缩小,斗拱彩画的纹样相对简单,这是李路珂第一次看到这么复杂的斗拱彩画,而且相间匹配在一起,相当协调。她对《中国新闻周刊》感慨:“我当时很惊叹,古人怎么把这么多不同的东西放在一起,还这么和谐又均衡?”

20世纪50年代,曾有学者注意到开化寺有彩画,但当时没有条件开展细致的研究。首先有个问题需要解答:这些彩画是不是原作?除了与《营造法式》进行比对,今天的学者已经可以利用剖面显微分析和碳-14等技术探测颜料层的年代信息,他们在分析后发现,彩画和壁画在后世并无大面积的重绘,而且,大雄宝殿内东、西、北三面尚存的精美佛教壁画,也印证着彩画的身份。

这些壁画绘制了多种多样的建筑形制、复杂空间和丰富的色彩与装饰,壁画里的“建筑”同样有彩画,“画中建筑拱眼壁上的彩画,和大殿真实拱眼壁上的彩画非常相似,只不过尺度更小。”李路珂对《中国新闻周刊》说,甚至壁画的边饰和壁画里桌子上铺就的纺织品绣出的纹样,都与真实彩画一致。壁画和彩画无论风格还是技法,都具有高度共同性,它们和《营造法式》共享同一套设计系统。

这些彩画中的纹样哪怕今天也不过时,最近,“芥子须弥·开化——高平开化寺宋代建筑与壁画数字艺术展”正在武汉展览,彩画纹样被设计为大型万花筒装置,成了热门的打卡点。

宋代彩画中的用色已经与中国早期从先秦到秦汉所谓“五正色体系”颇为不同。《尚书》 《考工记》等古籍中都曾记载,中国传统五色观认为:“青、赤、黄、白、黑”五色为正色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄,以五行匹配五色,颜色具有极强的象征意义。但《营造法式》讲到凡作彩画时,是以“青、绿、红三色为主,余色隔间品合”。三主色体系与传统“五行五色”对比,明确地把绿色变成主色,在开化寺的彩画中,绿色的运用,面积占比非常大,本身的色阶变化以及不同颜料在绿色中的使用都相当丰富,而黄、白、黑则是为了辅助性地加强色彩之间明度对比、和谐或者加强轮廓线的勾勒而存在。

为什么发生变化?《营造法式》没有进一步说明,李路珂认为,这是宋代人色彩学的成就,也说明人们对色彩的观念发生了变化。近代,随着光学实验和人类视神经科学的发展,RGB颜色模型被提出,但是在一千年前,大量画师和工匠已经感受到了人们眼睛对青、绿、红这三种颜色的敏感,他们选择的这三种主色恰好是现代视觉三原色以及光学三原色。“宋代的人们在建筑、器物和绘画中选择色彩的时候,不再仅仅考虑五色体系的文化象征意义,而是同时追求视觉上的色彩力量和色彩和谐,以更接近我们现代色彩学的‘感知+文化’双重路径来理解色彩。也就是说,相对于色彩中的‘寓意’,他们同样追求‘美’。”