且看如何诉愁情

作者: 张慧子

李清照是宋代词人中最独树一帜的代表,她的诗词创作和人生经历以靖康之变为界,经历了前后两个时期的转变。李清照的《声声慢·寻寻觅觅》一词不仅是她后期创作的代表作,也是对她后期悲惨生活的一次真实写照。《声声慢·寻寻觅觅》中的悲情逐层深入:起初是寻觅中的凄凉,继而衍生出随境遇而生的悲哀,最终升华至一种超越空间界限,不自觉流露的深切悲情,从而构成了以悲情为核心的艺术表达。不仅如此,她在这首词中运用逼真的文学手法,细腻地抒发了漂泊异乡的悲楚以及对国破家亡的深切感伤,使读者在与词作的对话中逐渐沉浸并深刻体会到那份情感。

《声声慢·寻寻觅觅》以“愁”字为全词文眼,构筑起贯穿全篇的情感脉络。开篇以“寻寻觅觅”起笔,通过“冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的叠字手法,营造出凄清孤寂的意境氛围。词中的自然意象与情感表达形成互文结构:乍暖还寒的气候、晚来急风、过境征雁、满地残菊等物象,皆与李清照“最难将息”“独自怎生得黑”的心境浑然交融。这种由表及里的情感铺陈,通过层层递进的时空转换,最终凝练为“这次第,怎一个愁字了得”的终极叩问,形成螺旋上升的审美张力。词作在个人悲情叙事之外,更折射出南宋动荡时局下知识女性的生存困境,将个体生命体验升华为具有时代特质的性别书写。

一、以景观情,融情于景

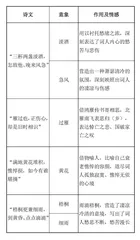

王国维在《人间词话删稿》中曾说:“昔人论诗词,有景语、情语之别。不知一切景语,皆情语也。”在诗词作品中,景象常常附着诗人/词人的情感呈现出来,亦是诗人/词人通过意象传情达意。探析整理《声声慢·寻寻觅觅》中的意象,也能窥见李清照的内心世界。见下表:

诗文 意象 作用及情感

“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急” 淡酒 用以衬托愁绪之浓,深刻表达了词人内心的愁苦与悲伤

急风 营造出一种萧瑟清冷的氛围,深刻映照出词人的凄凉与伤感

“雁过也,正伤心,却是旧时相识” 过雁 借鸿雁传书寄相思,北雁南飞表思归(乡),表达悼亡之悲、国破家亡之叹

“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘” 黄花 借物喻人,比喻自己衰老憔悴的容颜,道尽词人孤独寂寞、憔悴无依的心境

“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴” 梧桐 雨滴梧桐,营造了凄凉冷清的意境,写出了词人愁思不断,愁苦漫长

细雨

“其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目。”(王国维《人间词话》)词人笔下的淡酒、急风、过雁、黄花、梧桐、细雨等景物,共同营造了悲凉凄伤的氛围,同时也串起了词人的活动:词人一个人喝酒,看大雁飞去,看黄花凋零;一个人独守窗前,听雨打梧桐,把时光来挨。处处将人拉进词中,感受她的遭遇,可谓一字一悲。

二、析诗文结构,悟诉情之悲

梁启超曾在《中国韵文里头所表现的情感》中评价《声声慢·寻寻觅觅》:“那种茕独恓惶的景况,非本人不能领略,所以一字一泪,都是咬着牙根咽下。”纵观全词,“愁”一是自身的伶仃之愁,亦是思念爱人之悲,也是沉重的亡国之痛。一字一泪,深情不移。如何将此愁此痛诉诸笔端?且看开篇之始,“寻觅”无果;行文中身,随环境而生;诗词之末,情不自觉。一字一顿,莫不伤怀。

(一)愁情的之端:“寻觅”的凄凉

词首“寻寻觅觅”四个字初露词人内心世界之迷惘。词人并没有在此交代“寻寻觅觅”的内容。是否在寻觅与丈夫的美好爱情?是否在寻觅往昔的幸福生活?是否在寻觅已失去的家国安宁?在寻寻觅觅中词人却没有找到所要寻觅的结果。词人的寻觅中仍然是一片空虚,最终如梦方醒,然后紧跟着四个字“冷冷清清”。这种用叠字形成的表达方式,将用单个词形成的表达方式的范围和次数都扩大了,从而增强了情感表达的张力,让读者与此词对话时可以感知当时词人的精神状态是失落的。许多珍贵的东西都离词人而去,让词人在多次寻觅中感觉到了内心的空虚,也给词人带来颇深的精神伤害。这里的“冷冷清清”既展现了词人所处环境的凄清冷落,也反映了词人晚年的凄凉心境,同时也直击了词人悲伤凄楚的内心世界。词锋一转,词人又将悲切之情凝聚成“凄凄惨惨戚戚”六个字,让读者感受到词人内心的凄苦和无助。且现实的“凄凄惨惨戚戚”击碎了词人在国破家亡之际对现实的希望。在词的表达上,“寻寻觅觅”是情感的发端,似在寻找;“冷冷清清”则是寻觅的结果,落得一片凄凉;“凄凄惨惨戚戚”则是对身处的客观世界的悲凉感触,凄惨的悲痛。此时,十四个叠字营造出了当时词人所处的境遇,更能让读者感受到词人在这种悲凉的环境中浓厚的悲情色彩。除抒情之外,其也增强了本词的音律美及节奏感。

结合李清照的人生际遇,思考她在寻觅何物?通过李清照的诗“生当作人杰,死亦为鬼雄”(《夏日绝句》),可以看出她是一个勇敢坚强的人。然而在那个战乱的时代,李清照和她的丈夫赵明诚都是国破家亡战争的牺牲品。李清照在这首词的最开始可能是在回忆她与丈夫相濡以沫的过去,想到当年夫妻闲适安逸的生活,那也许是她人生中最快乐、最值得珍惜的回忆。然而现实撕碎了回忆的美好,当回到这个凄苦的现实世界中面对的是“乍暖还寒时候,最难将息”。金兵入侵,结束了李清照原本富足安宁的生活,她不得不背井离乡来到南方,此时她的境遇是四处漂泊、孤苦无依。对于体弱多病的李清照来说,她不仅仅有对异地他乡的不适应,更有在精神上的孤独和寂寞,这种精神和身体的双重折磨,让她的身体更为孱弱。自古文人墨客多与酒结下不解之缘。面对无奈的现实,李清照亦试图借酒消愁—杯盏之间既可抒怀胸臆,又能暂时麻痹对外界过于敏感的神经。“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”(李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》),愁绪越浓,酒意越淡,这难以消解的悲情令李清照深陷孤寂。她原欲借酒消愁,暂避纷扰现实以寻片刻安宁,却终究难逃清醒时的切肤之痛。字里行间皆浸透寻觅之苦,悲情层层递进,直抵人心。

(二)愁情之续:随境而生

第二层悲情之中,通过所见之物来触发词人的内心世界。读者在词首的“寻觅”沉思之中完成了悲伤的第一层次,深陷于悲伤凄凉的氛围之中还未能脱离,继而“雁过也,正伤心,正是旧时相识”的抒发,让读者跳入第二层悲情之中。自古以来,鸿雁传书是诗词中久用不乏的借喻。鸿雁是候鸟,一到季节变迁时就会南迁北往,当时的词人正是在异地他乡逃亡之际,鸿雁的南迁恰恰引起了词人的思乡之情与羁旅他乡的忧伤之感。词人正“三杯两盏淡酒”神游天外,所见之处鸿雁掠过天际,愁绪乘着疾风,随着淡酒,深入词人肺腑,她感受到了浓烈的悲哀。当时的词人正在南方避难,而大雁也同样由北向南飞回,词人感慨大雁有家可回,而词人却无家可归。词人在这种浓烈的悲哀中,似乎曾经想到了当年与丈夫刚结婚时两地相思的情景。她在另一首词《一剪梅·红藕香残玉簟秋》中写道:“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。”在这首词中,词人依然用了大雁这个信使,然而信使依旧,锦书却无法再寄出。此时国破家亡,即使有大雁传书,又能将书传给谁呢?正是那句“物是人非事事休”,这是一种由视觉产生的悲情。仅三个字“雁过也”就声形并茂地将词人的悲情展现出来,“雁过”之处留下了词人的回忆与悲伤。

李清照在《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》中将黄花的美描绘到了极致:“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”在这里,黄花是美丽的,是值得诵咏的。然而,当年美丽的黄花却成为李清照夫妻生活永久回忆的一部分。在逃亡期间,李清照也见到了朵朵黄花,然而她看到的却是“满地黄花堆积,憔悴损,如今是谁堪摘”。这深秋的黄花,凋零枯萎,堆积满地,显示出了一世憔悴。昨天又有谁能摘花给自己呢?当年夫妻恩爱的回忆是幸福美满的,但如今花已凋零,人已去,留给李清照的是那凋零无奈的生活和凄惨的现实。一直以来,文人墨客一直赞赏菊花的坚强品格。在这首词里李清照也借咏菊花来表达自己坚贞高洁的品质,李清照用满地黄花来写自己迟暮的到来。枯萎凋零的黄花像自己凋零的容颜,与孤苦的晚年相互照应,在这里,词人用双关的表达方式,将自己黯然神伤的情感融入对黄花的写作中去。

所有的景物都随着词人满怀的情绪和万般无奈表达出来。独守窗内,怎么挨得过这孤寂的黑夜,鸿雁、菊花这些能够看到的事物形成了悲伤之景。在一个多愁善感、情感丰富的词人眼中,所有的这些景物都会让词人睹物思人,这些都触动了她情感的那根线,但是词人并未说出更多的词语来表达,而是只盼着天黑,因为只有天黑才能够避免看到这些景物,也会让成人的悲伤情感淹没在沉沉夜幕之中。可是白天都有这种浓厚的悲情,浓浓的夜幕下面又怎能掩盖词人悲苦的心情,那种难耐凄苦的景象跃然纸上。

(三)愁情之末:情不自觉

“愁情不自觉”是莫名的、无端的、悲苦的愁绪,并无理由缠绕在词人的心上。词人落寞地等待着黄昏的到来,本以为黑暗可以掩盖视觉,就可以远离这种凄苦的心境,然而当视觉被黑暗掩盖之后,听觉却异常灵敏,此时词人的愁苦便加深了几分。“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。”自古以来,历代诗人/词人喜用梧桐来表达愁苦情绪之意,再加上凄凄冷冷的秋雨的点染,凄凉之感不禁从心头涌现。在这里李清照运用了叠字“点点滴滴”来表达连绵不断的悲苦情绪。李清照用素描的方式将细雨打梧桐的情景写出来,虽然没有明确地描述这一细节,但是我们在词中可以感受到词人在细雨梧桐中凄苦的心情,点点的雨滴不像打在梧桐上,更像是沉重地打在词人的心上,让人无法自抑,是一种不自觉的“才下眉头,却上心头”。

李清照在词作中以层层递进的悲情表达,最终将愁情推至顶峰—“这次第,怎一个愁字了得?”为何词人有如此之重的愁情?一位词人的情感与她的人生经历、所处时代、身处环境皆紧密相连。词人的悲苦情绪主要源自国破家亡的沉重打击,同时也深深植根于对自身身世孤独之痛难以排解的凄苦之中。其中更是展现了女性个体面对现实困境的无奈与挣扎。封建女性在时代的裹挟下,悲痛无处遁形。诗末,词人直抒胸臆的手法简单直白,富有韵味,让词人尽情表达自我内心的哀愁,也是对自己人生的哀唱。

在李清照的这首《声声慢·寻寻觅觅》中,满篇表达的情绪只有两个字—“愁苦”。开篇词人并没有将“愁”直接写出来,而是通过渐进的手法将哀愁之情烘托出来。词人从不同的层次来表达自己的愁苦之情,更运用了触觉、视觉、听觉等多种感官的方式,让读者在品味这首词的过程中感受层层递进的愁苦之情,到最后用简单明了的“怎一个愁字了得”将前面的所有铺垫推上高峰。李清照在这首词中将她一直以来的不幸和悲凉的心境表达得淋漓尽致,能够将读者带入整个情绪中。逐层探析发现,其根本原因就是词人将个人的悲苦情绪与国家和人民的愁苦紧密联结在一起,国破家亡是其痛苦不堪的最深层原因。总而言之,《声声慢·寻寻觅觅》中的“愁”不仅局限于对个人身世的悲叹,更是上升到社会层面,表达了对家国命运的深切悲悯;它超越了“乱世中的美神”(梁衡《乱世中的美神》)个人命运的挣扎,反映了整个社会群体在面对国破家亡现实时的共同悲痛。