报道:大股东控告戴姆勒——克莱斯勒

作者:李三(文 / 李三)

柏林大厦顶层的巨大奔驰标志(法新社 供图)

特拉琴达,这家公司属于美国亿万富翁科克·科寇里安(Kirk Kerkorian)。科的律师在11月27日星期一美国当地时间下午3点,向德拉沃尔地方法院(DELAWAR)递交了长达30页的控告书。控告书称戴姆勒-奔驰有意欺骗股东,两年前戴姆勒与克莱斯勒的合并,从来就没有对等过。现年77岁的科克·科寇里安拥有一个赌场和好莱坞的一家电影公司。他的公司指控戴姆勒-克莱斯勒现任总裁于根·施仁普(Juegen Schremp)从一开始就想把克莱斯勒变成他的一个子公司,“令人不能原谅的是,在1998年的合并时,他们美其名曰把合并称为对等合并”。

戴姆勒-克莱斯勒的发言人反驳了这种说法,“1998年的交易是在对等合并的前提下进行的。至于说今天克莱斯勒的处境,那是因为情况后来发生变化”。

在这起引人注目的“官司”里,第一被告人为戴姆勒-克莱斯勒总裁于根·施仁普;次被告人是财政董事曼伏雷德·根慈(Manfred Gentz),以及德意志银行监事会主席荷尔玛·考波尔(HilmarKopper),德意志银行拥有戴姆勒-克莱斯勒12%的股份。

于根·施仁普在接受《金融时报》德国版采访时毫不讳言地表示,他一开始就想把戴姆勒-克莱斯勒造就成现在的模样,即克莱斯勒为戴姆勒-克来斯勒公司的一个企业。这句话在美国立刻引起轩然大波。一周前,克莱斯勒总裁被解职,由德国人底特·蔡彻(Dieter Zetsche)接任。

科克·科寇里安不仅索赔20亿美元的财产损失,而且要求60亿美元的处罚,并要求法院解除合并,把克莱斯勒恢复为独立企业。大股东科寇里安拥有戴姆勒-克来斯勒3%的股份,1995年他本人也想收购克莱斯勒公司,但没有成功。据科寇里安的律师透露,他的股票跌了50%,他们认为股票下跌的原因有二,首先施仁普解雇了多个高级管理,其次雇员和销售商工作信心大受伤害。

位于美国底特律的克莱斯勒总部(本刊资料)

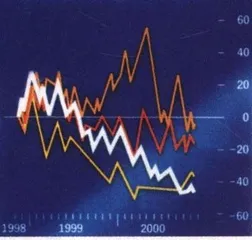

世界几大汽车公司(通用、福特、大众)股票行情,粗线为D+c(本刊资料)

戴-克两大股东——德意志银行和科威特官方投资公司对此没有发表看法。

11月28日,德意志银行重申了对汽车制造商戴一克的信任,声明中说,尽管戴-克在美国的亏损很大,同时还缠上了被索赔几十亿美元的官司,但他们仍然坚持认为合并是正确的,他们将继续支持戴-克的战略。这位发言人没有圈点美国人的指控。在这个至关重要的声明中,他还有针对性地引用了德意志银行现任总裁前些时候讲过的话——戴-克将解决目前美国的问题,确信合并是正确的。

也是这个星期二,戴姆勒-克莱斯勒发言人第二次发表声明称:科寇里安公司的指控是毫无根据的,他们已收到了控告书,法律专家们正在审查。

11月30日星期四,原克莱斯勒两位股东也因同样的原因对戴姆勒-克莱斯勒总裁提出了指控,同时还对这两家公司1998年的年度报告数据提出了质疑。

资讯

戴姆勒-克莱斯勒合并大事记

1995年

施仁普在企业报亏57亿德国马克的背景下,取代Etsward Reuter成为戴姆勒-奔驰总裁。走马上任后,他实施大胆改建集团计划,甩掉了一些不赢利的企业,提出应当集中主要力量加强核心工作——造汽车。

1997年

在与奔驰总裁Helmut Werner的竞争中取胜,成功收回子公司奔驰。

1998年

在底特律与克莱斯勒商谈合并的可能性,1998年5月,在伦敦向媒介宣布了两公司合并的超级交易。戴姆勒-克莱斯勒成为世界第三大汽车制造商。

1999年

计划进入日本尼桑(NISSAN)公司,未果。

2000年

戴姆勒-克莱斯勒购入韩国最大的汽车商大宇(DEWOO)10%的股份。在日本经济低迷时,购入三菱重工(MISUBISHI)34%的股份。

合并别人,或者被别人合并

1996年底,施仁普在美国纽约四季宾馆与负责企业未来发展董事艾克哈德·科德斯(Eckhard CordeS)和负责企业计划董事的律底格·格卢伯(RuedigerGrube)讨论企业现状和未来发展。他们对戴姆勒-奔驰机制不满意,董事会对子公司奔驰的管理受到限制,有关汽车业务的决定过程太长,太耗时,现行机制使得企业无法决定一桩交易。1997年7月1日,在一年一度的集团发展绝密战略会议上,负责企业计划的格卢伯董事作了题为“公司发展计划”的报告,“公司到2002年发展将达到极限,我们还有5年时间”。每个到会的成员都明白,这意味着什么,要么公司倒闭,要么公司采取新措施。

董事会请格卢伯调查继续发展的可能性,分析结果显示世界上独立的汽车制造商由1962年的42个降到1980年的28个,1997年只剩18家。下一轮较量后也许只剩10家或许更少。谁将是汽车工业发展的胜利者?也许将来只有三四个大制造商组成超级联盟美国通用、福特和丰田已占有三席,第四个位子还没有盟主。戴姆勒作为独立的高档汽车制造商是可以生存的,可这就意味着将出现停滞局面。当他们听到福特公司已向高盛(GOLDMAN-SACHS)公司询问是否可以收购奔驰公司时,能否生存的问题显得越来越重要和紧迫了。

而经施仁普改造,企业已经开始赢利了,可企业的市值只有300亿美元,这对汽车界巨人丰田、福特、通用来讲,简直是就肥肉一盘。

这时,施仁普首先想到了本田(HONDA),它是日本汽车商中最国际化的一个企业,在美国市场有7.5%的占有率,特别在中档市场卓有成效,若戴姆勒-本田合作可以弥补他们在亚洲的不足,提高在美国的市场占有率,同时两个企业在文化上也可以兼容。可这个想法有些一相情愿,第一次和日本资方接触时,本田明确表示对合作不感兴趣。

美国的克莱斯勒便成了戴姆勒的种子选手。况且两公司合并以后,规模还将超过丰田,排在通用、福特之后,位居世界第三,这使得戴姆勒-克莱斯勒有可能成为效益最好的企业之一,在汽车市场的很多方面都会领先,事实上,1995年到1996年问,这两家公司陆续进行了7次有关合作的谈判,但都是以失败告终。

戴姆勒—克莱斯勒的合并故事

合资失败,两家公司决定合并

1997年9月,在日内瓦汽车沙龙博览会上,施仁普和克莱斯勒副总裁博普·卢茨(Bob Lut),用餐时正巧坐在一起,施仁普问道“上次到底为什么没有谈成?”卢茨回答道:“当时谈判的结果是要建立一个新公司,但这个新公司又不经营北美和欧洲的业务,这对我们来说,比建一个合资公司工作量要大要复杂。但离合并又差得太远。”

施仁普说:“如果建一个合资公司无法运作的话,是否应该认真考虑合并呢?”卢茨听了这话很惊讶:“这事得跟总裁谈。”

卢茨回到底特律后,立刻把这个消息告诉给总裁博普·易通(Bop Eaton)。第二天,施仁普办公室打来电话,预约谈判时间。最早的时间定在1998年底特律的汽车沙龙。但博普·易通并没有在意此事,当日期临近时,他才注意到工作日程里,有一个和施仁普的约会,他已经忘记了具体内容,还以为只是礼节性的工作拜访。

在过去的三个月当中,戴姆勒公司和阿莱克斯·第博琉斯(Alex Dibeleus,高盛驻法兰克福总经理)对克莱斯勒公司进行了一系列的分析,完成了许多份报告。施仁普带着这些资料去拜访易通,用坚定的语气告诉他,“世界汽车工业的竞争非常激烈,戴姆勒-奔驰需要一个伙伴,克莱斯勒也同样需要一个伙伴。戴姆勒-奔驰和克莱斯勒的市场占有率和投放的产品可以优势互补。”整个说明仅用了3分钟。“如果您同意我的看法,下面我们去征得双方董事会的同意。如果您有不同意见,我们就没有必要浪费时间了。”

“我们也考虑过,也有报告作出来,”易通回答道,“我想您是对的。”易通想邀请这个德国人喝杯水或是茶,但施仁普谢绝了,他担心在喝茶的闲聊功夫,会减弱他刚才一番话的效力。事后有人说这两个巨头的谈话持续了17分钟,事实上,他们的谈话很短暂,估计不会超过10分钟。午餐时,施仁普和他的助手谈及上午会谈时的结果,他很满意。但必须有另一手准备。所以,他们已经和福特公司约好,准备下午前去“拜访”。尽管福特只是一个筹码。

1998年2月11日,易通和施仁普走进了日内瓦湖畔的酒店。这是一次开诚布公的意见交流,大家得出的结论是:应该大胆尝试合并公司。协议达成了——先谈大的框架,至于细节,可以在以后谈。他们约定下周在纽约,进行三天最关键的谈判。此次会晤不到一个小时,他们把合并计划命名为——GAMA。

在三天纽约谈判的日程表中,最重要的问题莫过于决策层位置的分配,当然,还有合并后的企业名称。

三天之后,一个“协议”达成:鉴于双方都有让他们的总裁出任合并企业新总裁的愿望,双方必须从一开始就向公众说明,双头领导会维持一段时间,但仅仅是只持续一段时间。最终,易通离去。

直到4月底,两大公司的项目负责人才陆续参与到谈判的细节中来。所有参与者都签下了书面保证:保证对谈判事宜守口若瓶,否则,将会受到处罚。

施仁普雄心勃勃,他是带着要把企业建成德国股份公司的理想来的,有一点是肯定的,这家德国最大的企业,无论如何也不可能把总部迁到国外。

“企业以一个股份公司存在并不是大问题”,易通说,“问题在于德国股份对美国或亚洲投资者来讲,吸引力略显不足。”

易通的话让谈判中的德国人明白了对手的立场,对美国人来讲,企业股份,也就是说投资者的利益最为重要。

纯粹从经营的角度来讲,德国股份公司这种法律形式是最有意义的一种设计,如果两个公司合并的话,将要交纳150亿马克的税收,双方的顾问一致认为,这个要避免。

美国人开始想把公司总部放在比较自由的荷兰。但德国反对,他们调整了战略,用提高克莱斯勒股票的方式,作为把总部放在德国的交换条件。

1998年5月7日在伦敦举行合并签字仪式(本刊资料)

克莱斯勒新总裁——德国人蔡彻

最后的名称之争

4月9日在伦敦的一家宾馆里,他们完成了公司合并具体技术细节的基础合约,即公司合并后的法律形式和股票交换比率。克莱斯勒股票与戴姆勒一克莱斯勒股票的兑换比率双方都会接受,万事具备只欠东风,让双方总裁签字就是。

双方总裁驾到,被带入一间小房间。他们俩也许会客套一下,但应该很快就会尘埃落定。半个小时过去了,然后又是一小时,又是半小时,大家开始不安起来。当两个总裁要计算器时,这种不安简直变成了惊慌。事先,谁也没想到总裁会讨论细节问题。如果他们开始讨论具体

的股票交换比率的话,谈判还可能失败。人们百思不得其解,施仁普原本不是金融专家,他怎么可能看懂那砦合同中的具体细节呢?

“等等,我们有个小问题。”小房间的气氛紧张起来。易通坚持克莱斯勒股票交换值不少于57.50美元,也就是说整个企业价值371亿美元。

德方知道,这是一个亿万富翁当时要灭断克莱斯勒的开价,易通一直没有吐口。以此推断,他从道义上讲,至少也得把克莱斯勒卖到这个价码。

施仁普说:“我对股票交换比率不感兴趣。但是,我要做成这桩交易,告诉我,还有多大余地?”

助手们给他一张小纸条,上面写着:30%。

施仁普先开价了:“百分之二十五。”

“百分之三十。”易通表示。

后来,施仁普提高到28%。易通坚持克莱斯勒的交换值为57.50美元。克莱斯勒的当天市值为43.50美元,施仁普只答应多付给28%,就算再加上28%,也只有55.68美元,这对美国人来讲,是不可能接受的。鉴于双方的差距不算太大,他们决定再观察克莱斯勒股票两周,期望着施仁普的28%能达到易通的57.50美元。

克莱斯勒的一个顾问向高盛公司的一个专家询问:“您可以解释一下,他们为什么要多付28%吗?”得到的回答是:“年轻人,你们被吞掉了。”

公司名字问题依然没有解决。当施仁普问起易通名字时,易通回答道:“我们不是已经讲过用克莱斯勒-戴姆勒吗?…”“不,不,不。”施仁普抗议道,“还是让我们用戴姆勒-奔驰-克莱斯勒这个名字吧!你知道我的董事会是不会同意把克莱斯勒放在名字前面的,或者用戴姆勒-克莱斯勒-奔驰如何?”易通回答道:“这不是我们的约定。”

“好吧,我可以放弃一些对我们公司很重要的东西,你知道我们公司有两个创建人,一个叫高特立普·戴姆勒(Gottlieb Daimler)生于斯图加特附近的士瓦本区,另外一个是卡尔·奔驰(KarlBenz)生于曼海姆的巴登地区,我本人也出生在那里,我放弃奔驰的名字。”施仁普说道。“很抱歉,我不能同意。”易通说。双方争执不下,名字问题无法解决。

回到德国,施仁普很沮丧,他已做了很大的让步,把很有传统的奔驰名字都放弃了,他决心不再做任何让步。

5月6日,易通由底特律飞抵法兰克福,准备中转去伦敦,参加签字仪式,在宾馆洗浴后,他走进了德意志银行总部大楼,来到了29层,施仁普在等他。在他们用餐之前,易通和施仁普走到窗边,他请求施仁普增加一个美国董事名额,以此为条件接受“戴姆勒”在前的公司名字。

施仁普没有回答问题,而是从公文包里拿出了设计好的公司标志——戴姆勒-克莱斯勒股份公司,蓝字灰底,戴姆勒-奔驰的原色,非常漂亮。