生活圆桌(125)

作者:三联生活周刊(文 / 杜比 邹波 王怜花 烟灰玫瑰)

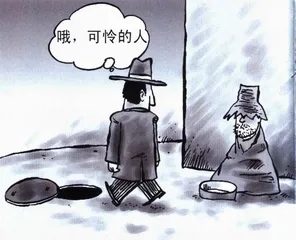

可怜虫

文 杜比 漫画 谢峰

香港有部电视剧叫《肥仔妈咪》,郑则仕演的胖大哥悉心照料家庭,北京有部电视剧叫《贫嘴张大民的幸福生活》,讲活着是件多不容易的事。这两出戏我看了都不止一遍,每次看都被深深打动,因为我从中能感觉到自己的艰辛与凄凉,尽管我比张大民要有钱得多。

纯粹的穷人故事没有吸引力,那只能激起你的怜悯。面对穷人,你有两种选择,第一是做格瓦拉,舍弃你的身家性命,彻底地去为穷人斗争;第二是做特雷莎修女,踏踏实实地去帮助弱者。除去这两种选择,那就剩下怜悯。

然而,让我疑惑的是,我们的怜悯之情似乎越来越少。法国人孟德斯鸠出生在一个贵族之家,爹妈都有城堡和领地,他出生时家里正好来了个要饭的,结果家里就让这乞丐为孟德斯鸠洗礼,认为教父。法国文豪蒙田也生在一个贵族之家,他的教父也是个乞丐。我搞不清楚,贵族让乞丐当教父是一种习惯吗?这种事让有学问的人去探究吧。

我要探究的问题是,我们要多么努力地往贵族那儿靠,斩断穷根儿、跟穷人划清界限,标榜自己属于小资产阶级或者中产阶级,这样的努力、这样强烈地要求一种归属感是不是也挺可怜?

悲天悯人,这个词好,从《肥仔妈咪》和《贫嘴张大民的幸福生活》的故事里,我更多地洞察到自己的可怜。这么说是不是太矫情了?然而我相信,可怜自己和可怜别人是一种互通有无的关系。在我们挣扎着要过日子的时候,我们也许会丧失掉悲天悯人的情怀,变得面目狰狞,忘了自己也是条可怜虫。

在这场战争中呆到35岁

文 邹波

当你工作到35岁,大家认为你活得那么有意义,你要停下来,必须有个理由。

1915年4月,在欧洲,大家也认为小伙子们是在参与一件有意义的事情——第一次世界大战。身在法国军队的让·雷诺阿开始也这么想,可呆了一阵,他发现自己不太适合打仗:新出现的机械化武装,更快的、更不容分说的战争节奏把他压得喘不过气来。

在战壕里,让开始想念巴黎的悠闲生活,五十多年前,那种生活成就了父亲——印象派大师雷诺阿。那时连巴黎公社的巷战还打得那么古典,他们厌恶大规模、集约化的现代打法,放弃了广场,宁可退到胡同里,这样他们可以一边吹着口哨,脑筋里打着拍子,一边打敌人或被敌人打——这就是19世纪的生活,充满了悠闲、舒缓和可以入诗入画的戏剧性,连战争都是如此。

在战壕里,让接着开始憧憬那个属于他自己的悠闲生活——那也是你现在在考虑的事。如今你25岁,你结束了“在社会上混”的日子,找到稳定而有前途的工作,你陷到一件有意义的事情当中,你就像让·雷诺阿一样不知道那场战争什么时候结束,可能是几十年,也可能是一辈子。但如果是几十年、一辈子,你的悠闲生活会在什么时候出现?

公平地说,25岁当逃兵过于可耻。席勒说:要忠实于你年轻时候的梦想。可是,10年过去了,35岁,梦想褪色了,有些难受的感觉涌上来,让你实在撑不住。工作的乐趣正在消失,每天上班下班,就像安东尼·伯吉斯所形容的性爱那样退化成机械运动,那不是我们想要的生活。

你早就没法边吹着口哨给自己打拍子,边松弛而散漫地工作——现在,是电脑程序、网络日程表、反复开收盘的股票、定期要写的Paper,分期付款手续等等一一这些东西在为你打着生活拍子。你每天过得烦琐忙碌,只有很少的时间做爱。你的身体被越来越快地消费,被高强度的职业生涯磨损,只不过年轻时,世界那么嘈杂,你听不到自己在被压抑、扭曲时发出的噪声,正如你听不到血液流动如何磨损心室一样——但那是生活的真相——知道真相以后,你还会在这场战争里呆多久?

当时,在战场上,让·雷诺阿由于考虑这个问题而走神,这时候,一粒子弹打在他的小腿上,结束了他的战斗生活。他回到巴黎,过上悠闲的生活,后来当了电影导演,我想那颗子弹是在告诉他你只应该在战场上呆那么长时间。

现在我25岁,我希望在35岁的时候也有那么一颗子弹打在小腿上——一个压倒一切的理由——然后我退休,进入悠闲的生活。那个新生活藏在35岁这个数字后面,不知什么样,但那时我肯定会边吹着口哨,给自己打着拍子,一边打敌人或被敌人打——写到这时,我听见35岁的自由在歌唱。

人民有爽和被爽的权利

文 王怜花

我最近在玩一个射击游戏,叫《抢滩2000》,那场景就像是诺曼底海滩,你要扮演的是守在碉堡里的机枪兵。也就是说,你是德军,要跟盟军作战。游戏的设计者自然不希望你这么联想,他在游戏开始打出了字幕:这里的人物都是虚构的,他们并不是在保护世界上的任何一个国家。

如果游戏的设计者想为历史反案,他也许会设计一个策略游戏,让你当古德里安,率领坦克部队打闪电战,那总比守海滩容易。但从我个人角度看,我希望自己是巴顿将军,先在北非和隆美尔打,再率领第三军打意大利,或者是麦克阿瑟,太平洋战争也很好玩。总之我会站在正义的一方,打击法西斯。

实际上没有这样真实的游戏,我也就打一打《红色警报》或《星际争霸》之类。在我们单位100米以内,有两个小门脸儿,挂的招牌是电脑维护和出售软件,可里面全是电脑游戏厅的意思,人挨着人,6平方米之内能放下10张电脑桌,5块钱一小时,3块钱一小时,打通宵可以更便宜。我们在那里度过了许多激动人心的晚上,如果打赢了,我们就“爽”了,如果打输了,我们就叫“被爽”了。单位边上就是一所中学,所以那两个网吧总人满为患,学生们的钱都花在游戏上了。

北京最有名的网吧应该是北京大学附近的“飞宇”,六七家小屋子连起来,里面有300多台电脑,那就是好几十个战场呀,“飞宇”里隐藏着无数游戏高手,要到那里打,一般的菜鸟是不会有好果子吃的。不过,现在的“飞宇”也不是游戏者的天堂了,门口贴着告示:奉有关部门的指示,网吧里不许打游戏,只许上网。

我想不明白为什么大家要禁止孩子们玩联机的电脑游戏,可想一想,上黄色网站是非法的,也就哈哈了,一个成年人躲在自己的屋里干什么都有人管你,何况一大堆孩子躲在一个小屋里呢? “我们生活的这辈子有太多的事是不能干的。” 但那是孩子们虚拟的乐园,也是童心未泯的小伙子和大姑娘的虚拟的乐园,游戏精神和创造能力是密不可分的。但我不想证明也证明不了打电脑游戏的好处,我只知道,我们的乐趣不被接受,它不妨碍别人,也不伤害别人。(本栏编辑:苗炜)

纸巾

文 烟灰玫瑰 漫画 谢峰

记得小时候,家里卫生问总贴着洗过的手帕,我会做的第一件家务事就是等它们干了就往下揭,然后叠得平平整整,比上浆熨平的还要挺括。幼儿园小朋友列队手拖手在街上横行,胸前一律用别针扣着手帕,花哨的手帕对于那时的衣服而言,其功用类似领带。上中学,男生从口袋里拖出的手帕总是那么恶心,还是各种各样的恶心。然后,手帕就淡出了视线,自己和周围的人开始用“纸巾”。

用纸巾,可以标榜为“提高生活质量”,骨子里其实是不爱劳动,缺乏保持手帕整洁的信心,经过观念整合,纸巾有了地位,如果有本“格调”的中等城市inChina版,纸巾应该能被归为“小资”。我用纸巾,我不知道自己算不算小资,周围那些我觉得算小资的家伙倒是个个用纸巾。

年前,感冒中,抱着一盒“抽抽纸”,配合响亮的鼻腔清理动作,我哗啦啦哗啦啦地“胡扯”。闺中密友在身边,吃着我的“病号水果”,看着我的动作,眼光里有忧郁。我安慰说:小感冒,别担心。不料对方嗫嚅半天,说出一句:你扯纸的时候有没有想过大森林?我的眼前开始浮现出大片花花的树木和森林,很佩服女友,觉得她是小资中的小资,因为她能从纸巾想到大森林,这促使我抛弃了原先的“小资唯纸巾论”。病好了,又快快活活到处吃喝,突然发现这个MM竟然也用纸巾,当即提醒她大森林的问题,人家回答“我用的是进口纸巾,保住了咱们的大森林。”再次佩服。过了一段日子想到一个问题:会不是会咱们的大森林变成了纸浆出口,再变成纸巾进口,咱们非但没了大森林,连当中的加工费都没有赚到。脑子乱了,就反思不下去了。

关于纸巾和小资还有以下几件事实:1.去乡间小住,收拾行李的时候细细掐算究竟要带多少包纸巾,带多了不划算,带少了肯定无处补给,真是很困难。2.夏天,看见对面走来的女郎额上脸颊“巴”着纸巾碎屑,她衣饰完美,颇为自信。我和她素不相识,不便去提醒,她昂然离去,继续徜徉街头,我忐忑。3.在茶馆聊天,菊花漂在茶里,小匙碰在杯沿,来了个高大威猛的男生,两粒扣的西装只扣上粒,微笑着坐下,随后将手放到外套内袋摸索,想他在取烟,觉得这个人今天的衣服很配七星烟的包装,眼看他的手抽出来了,我笑了——不是因为猜对了,而是猜错了,他拿出的是一包纸巾,虽然包装纸颜色很配他的西装,可却有不可言说的滑稽。