生命的奥运

作者:三联生活周刊(文 / 白岩松)

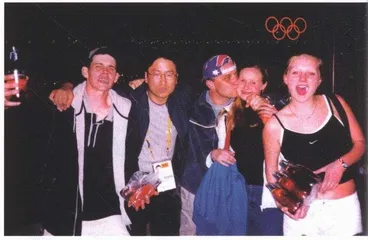

这张照片拍于开幕式结束一个小时之后.和我合影的这些老外都是不请自来的,他们的神情和状态很容易告诉我们,奥运对于他们来说,是一个大大的节日

失意的石智勇们

我没有想到,对于我这个奥运门外汉来说,奥运给我上的第一课,竟是刻骨铭心的残酷。

去悉尼之前,为更多地了解情况,我跑了十几个运动队,采访了十几名运动员和教练员,我们做的节目,名字很浪漫——《带着梦想去悉尼》。

举重选手石智勇该是其中年龄最小的,今年才加岁,但“有志不在年高”,他参与62公斤级举重金牌争夺,是被内定为必拿的。

石智勇不觉得这有什么,破了那么多世界纪录,去悉尼不就是把金牌拿回来吗?于是他很快乐,小兄弟在身后尊敬地为他拿着茶,让人多少看出石智勇的冠军相。尤其让我记忆深刻的,是石智勇对金牌的理解:“可以改变我们家的生活状况,全家30多平方米的住房,不比张大民家

好多少,不过,这次从悉尼回来,一切都会好起来。”

面对这样一个可爱的孝子和可爱的梦想,没人不会祝福他,我也特放心地期待石智勇在悉尼的表演。

9月9日,《东方之子——石智勇》专访如期播出,就在同一天,中国举重队登上了去悉尼的飞机。本该是一个很好的送行,但去机场接举重队的记者惊讶地发现,石智勇没来。

说是“突然有伤”,“这伤20多天就能好”,但错过奥运已是必然。

我不能接受这戏剧性的转变,我不能想像受到重创的石智勇是怎样在电视上看自己畅谈悉尼梦想的。

这一切都有些太残酷了。梦想哪怕碎在悉尼赛场上,也比这无声的破碎让人舒坦一些。我一直不知道,后来的一段日子,石智勇是怎样度过的,他还能站起来吗?

今天,说起悉尼,就是28块金牌闪烁的故事,但一提笔,石智勇还是最固执地先跳了出来。和他命运相似的,还有很多人,比如赛艇队的张秀云,人已到达悉尼,是来冲金牌,却突然神秘地回到北京,一切都变得不可挽回,我对她的访谈,也因此没有播出。不过也好,免得她看了伤感。

奥运就是这样残酷,还未开始,已经让悲剧提前上演,对于有些人来说,错过了一次就有可能错过一生。

全新的运动员们

4年前,游泳选手蒋丞稷对我说过这样一番话:把运动员理解成头脑简单、四肢发达,这已经成为历史,体育不再是体力的较量,而是人的较量,只有当你的综合素质超过别人的时候,你才有可能赢。

从这段话开始,我学会用新视角看运动员。到这届奥运,和那么多中国运动员交谈,我突然发现,中国体育必然要开始一个新的时代,因为太多的运动员已经成为会思想的一代。

从悉尼回北京的专机上,我问奥运冠军吉新鹏:这个冠军会给你带来什么?他的回答出乎我的意料:是更多的困难。这种辉煌之后的迅速冷静,让人看到这位新科状元很好的未来。

我问柔道冠军唐琳:偶像是谁?唐琳答:是邓小平。为什么?因为他曾经三起三落,这中间有一种人生的执著。

没有取得很好名次的艺术体操选手周小菁,把奥运的比赛看成是一次“浓缩人生精华”的机会。

还有我们一直记住的熊倪:获得比赛的胜利并不只是一块金牌的意义,而是要证明汗水的价值,为什么种瓜不能得瓜种豆不能得豆!

这样的思考,在本届奥运中国运动员的口中,到处都是,这种由四肢向大脑的转变,预示着中国体育的未来。

回到北京,奥运健儿在大学生体育馆为北京几千名大学生做报告,每一个名字报出,都会引来大学生们的狂热欢呼,他们成了偶像。就在那一刻,我看着台上的运动员们,突然想起,他们中的许多早就是大学里的学生。这是一个相当不错的转变和开始。

转变不仅在素质上,还有心态。

体育不再沉重,中国运动员开始个性化表演,笑容、胜利后的狂欢、舞动的国旗,让很多老外惊讶。

《时代周刊》封面刊登了中国体操队的小伙子们获得冠军以后狂喜的照片,底下有一行老外加上的注释:从1971年赛前念毛主席语录到悉尼奥运会上胜利后挥起的拳头,中国变了。

亚军们

在体育比赛中,最痛苦的是哪些人?答案有很多,但我的答案是亚军们。

很多人不会同意这个答案,觉得有些哗众取宠,亚军,一人之下,万人之上,痛苦从何而来?

从现实中来。

陶璐娜是中国在本届奥运第一块金牌获得者,之后,鲜花、掌声、奖金扑面而来,但她出人意料的清醒,因为后来她还得了一块早被人忘掉的银牌。

回到北京,她挂着金牌和银牌参加庆功会,我拿起银牌和她开玩笑:好像比金牌还沉。陶璐娜的笑声中有些无奈。

后来她在采访的时候,冷静地对记者说:人们对金牌给了太多的关注,但银牌、铜牌甚至未获奖牌的名次背后也有很多让我们肃然起敬的故事,但人们习惯于忽略。

从体育不用再背负沉重的东西开始,压抑在运动员心中的快乐也就一发不可收,有几个镜头我们不会忘记:吉新鹏夺冠后把拍子扔向空中,然后双手抓住球网狂吼;孔令辉在最后一局打到20:13之后,提前向观众要掌声,胜利之后,又狂吻自己的球衣;混双选手张军、高凌在获胜后兴奋地拥抱;占旭刚举起不可能举起的重量后,跪在地上的深情一吻,然后迅速跳到空中的双臂高挥;熊倪获胜后伏在水池中的背影;体

操队小伙子“打死他们”的动员令;田亮获得中国军团本届奥运会最后一块金牌后,站在领奖台上身披中国国旗的阳光身影……

即便到了闭幕式,中国运动员也不忘灿烂的笑容表演,澳大利亚电视同行们多次把镜头切到中国运动员身上,因为中国花样游泳队的姑娘们脸上贴着国旗,在镜头前快乐地舞蹈,脸上带着动人的笑容,谁能不喜欢这样的镜头呢!

一位美国记者在表扬伏明霞时,用了这样的语言:拥有天使般笑容的跳水冠军伏明霞为什么不是美国人?

我们想说的是:我们骄傲于这种天使般的笑容开始属于中国。

观众们

在悉尼期间,我一直在演播室里被“软禁”,但进主体育场一直是我的一个梦想,离闭幕还有几天,我终于圆梦。

那天由于有女子200米半决赛,其中有澳大利亚人的民族英雄弗里曼,加上美国的短跑女皇琼斯,因此容纳11万人的体育场坐了个爆满,最后200米半决赛的场景我已经印象不深,但那之前的一幕却感人至深。

男子十项全能正进行撑杆跳比赛,出场的是一位澳大利亚选手,他只有最后一跳的机会。

站在助跑线上,这名运动员开始向观众要掌声,很快,掌声在全场爆响,接着运动员一挥手,全场突然安静下来,呼吸声似乎都听得见。

助跑,撑杆,起跳,但最后的结果却是失败。

全场在杆落的一瞬间,发出轻轻的一声叹息,11万人,叹息十分轻微。

很快,全场由叹息变成热烈的掌声,失败的运动员也迅速起身含泪向观众致谢。这一幕在主体育场上演的如此自然,那一声叹息的轻微和迅速向掌声的转换,让人看出看客们对体育的深刻理解。

于是,我开始等待2008年,在北京的那座奥运主体育场里,也能再次听到那声轻轻的叹息和随后而来的不尽掌声。(本文图片由白岩松提供)