比召回更重要的

作者:三联生活周刊(文 / 黎虹)

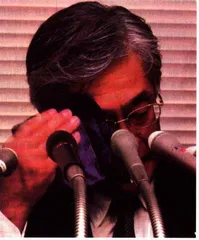

在召回事件中,三菱汽车公司付出了沉重的代价(法新社 供图)

我们还能信赖谁?

对于北京风林雅安广告公司的老板尹扬来说,和新千年一起到来的,还有一个他挚爱的“美国朋友”。这辆宝蓝色的福特金牛座,很让他骄傲,从性能到配置再到操控,尹扬都满意极了。坐进去,工作中多少的烦躁都立刻跑得远远的。可是刚刚开了半年,他就高兴不起来了,听说福特车用的凡世通轮胎也出了问题。

还没等到尹扬去问,三菱汽车公司就开始对出口中国的3种575辆可能存在问题的车辆实行召回;汽车专家说,蓝瑟和戈蓝的故障可能导致发动机故障,不能继续进行工作,而帕杰罗的问题最严重,会造成“整车行动力不足,影响行车安全”。跟着,福特公司也决定召回在中国市场上出售的261辆可能有操控问题的沃尔沃轿车,免费更换前减震器上的球头。

慌了神的尹扬连忙将车开到维修部检测,“还好,工作人员说我的车使用的不是有问题的那种轮胎”,尹扬总算松了一口气。可他还是整不明白,“怎么这么多进口车都出了问题?媒体上有报道奔驰正在深圳吃官司,它的S-320这两年连续在中国出现安全气囊没有弹出的质量问题。现在连公认的‘选择沃尔沃,就选择了安全’的沃尔沃也在搞召回,我们还能信赖谁?”

召回的市场

“我们很遗憾,因为安装凡世通轮胎而被波及。”福特汽车中国公司公关部负责人对本刊记者说,“需要召回的车的确有某些部件存在问题,但并不意味着所有的车就肯定发生危险。”他认为,“汽车是关乎人身安全的产品,对奔跑在世界各地可能的‘病车’快速和全面地实行安全召回,消除隐患,更多地出于对消费者安全负责的态度。”

“召回不应该引起恐慌”,有多年进口汽车销售经历的四川先锋汽车公司总经理费永刚很诧异国内对召回的爆炒和消费者的恐慌,相反,大多数情况下的召回应该是一项可以提高品牌美誉度的举措。“召回在国际汽车行业是很常见的事。通用、丰田、大众等世界知名汽车公司无一例外发生过可能存在问题车辆的召回事件,互联网上有专门的网站定期发布召回信息。最近一段时间里,许多国外汽车公司开始召回其在中国销售的车辆,这应该说是个进步,也更说明国外汽车公司对中国市场的重视。”

在外国车接二连三地被召回之前,中国人对“汽车召回”这几个字眼还是陌生的。不过还是有勇于吃螃蟹者。9月初,神龙汽车公司要求在北京神龙富康维修站对前来维修、保养的每一辆富康车进行检查,对车上凡是装有国产六路接线盒全部进行免费更换,以杜绝因此零件缺陷和持续高温引发的事故隐患。就在媒体大加报道的时候,神龙汽车公司却小心翼翼地进行了更正,“我们没有进行召回,而是追回”,北京大区主任陈寅说,“我们不愿意看到公司良好的愿望和善意的行动被人利用,造成市场份额下降和品牌信任度下降的情况”。陈寅非常赞赏国外的召回制度,但同时他也认为,目前我国的消费环境还没到实行召回制度的份儿上,“有可能把好事变成坏事”。

“汽车召回制度不太适合中国现在的国情,就像男人穿裙子,”国家机械工业局行业管理司汽车行业管理处调研员杜芳慈承认,“我们的恶性事故比国外多得多”,他同时认为,建立召回制度,需要全面的配套改革:销售体制、统计工作、故障反馈体制等等。还需要企业和全民法律意识的提高,需要企业的规模。召回的成本动辄花费数亿至数十亿美元,“企业一旦召回,就有可能破产,社会保障体制建立不起来,你企业破产了,几万人你怎么弄啊?”

认为中国离汽车召回的大门还很遥远的,不只是职能管理部门。“现行法律为汽车消费者提供的保护太少太滞后,最明显的表现,就是‘三包’责任制尚未延伸到汽车产品。厂家只保证修,而不保换,更不保退。要退掉一辆有质量问题的车,比制造一辆没有毛病的车还艰难。我们用世界上最高的价钱,购买性能不怎么样的汽车,享受的却是‘不足为外人道’的法律保障”,曾代理过几起有较大影响的汽车诉讼的律师夏军深有感触。

“企业完全可以自愿做召回”,杜芳慈说,今后国家会完善形式认证制度,加强企业的自愿召回。但是夏军没有丁点信心,“对中国消费者来说,我们的汽车制造商就像老爷,消费者就像孙子,你提一点不算严格的要求,让他跟别人一样‘三包’,他都不理不睬,如果强令他‘没事找事’,主动往回召成千上万的汽车,自己罚自己‘重做作业’,他还不跟你玩儿命!”

品牌的代价

这次召回事件中,三菱汽车公司付出了沉重的代价。在1977年以来长达23年的时间里,这家大公司故意隐匿不报的缺陷车多达21个车种81万辆。今年6月被内部人员举报后,股票大跌30%,销售锐减,仅此次召回就损失75亿日元,还要面临运输省的惩罚。9月初,美国戴姆勒一克莱斯勒宣布参股三菱,并将派员出任三菱汽车最高执行官,美方收购价格也从每股450日元降到405日元。而对于为各大汽车厂商提供轮胎的日本凡世通公司来说,这次为召回650万只轮胎损失了3.5亿美元,造成今年前6个月的净利润下降了48.5%,这家公司同样正面临美国政府的起诉。

毫无疑问,全球经济一体化使商品?消费指向越来越趋向集中,越著名品牌的资本积累越快。全世界都在喝着可口可乐和百事可乐,都在开着奔驰、宝马。品牌正在以极大的魔力变得越来越重要,越来越值钱,以至于我们经常发现,仅凭一个金字招牌就可以获得数以亿计的收益。但这种由品牌发端的超额利润并不总是一劳永逸地带来滚滚财源。比三菱公司教训更惨痛的是可口可乐公司,去年6月,因为在比利时销售的可口可乐使用的二氧化碳受到污染,整个欧洲将当年生产的可口可乐、淡味可乐、芬达以及雪碧等可疑产品全部禁售,为平息这一事件,可口可乐花费了32亿美元,被迫在欧洲进行了公司历史上规模最大的一次产品回收和销毁,纽约股市上的可口可乐股票每股也因此下跌1美元。代价还远不仅仅用这些金钱可以衡量。纽约一家权威咨询公司最新的评比显示.可口可乐长期霸占的全球最值钱品牌的宝座已经被麦当劳替代。

“消费者与厂商关系正在发生着重大的改变。”商业经济专家陈鹤鸣教授说,传统的商品消费领域中,厂家面对的是作为个体的消费者,一旦产品出了问题,也是在消费者个人与厂家之间进行协调;消费者在交易市场上各自为战,其经济力量极为薄弱;作为个体的消费者面对生产商、销售商处于弱势地位,无法行使权利。“但现在厂商需要认识到,他们面对的将是作为一个整体的消费者。”

“过去分散的消费者群体就像一座处于休眠状态的活火山,现在消费者的权利意识和主体能量已经有了大幅提高,”刚刚走出北大校门的法学硕士方言说。传统的市场营销理论中有“一个不满意的顾客会把其不满意告知N个顾客”的说法,“在信息沟通变得已经无人可以垄断的时代,特别是互联网的广泛应用和它的放大传播作用,消费者与生产者和销售者之间的信息不对称已经大为改善,轰轰烈烈的东芝笔记本事件最先就是在网上被广泛传播,这个N可能大到足以使一个企业或一个品牌顷刻间一钱不值。”

“消费者主体能量的提高,强化了对商品的人性化需求,”另一位商业经济专家吕志立认为,“这种人性化需求的强化,使维护品牌的成本与代价越来越高,这正是商业的进步。”

三菱公司老板向公众致歉