啤酒业开始全国争霸战

作者:三联生活周刊(文 / 余勇)

中国啤酒市场有一个有意思的现象,那就是直到现在也没有产生像彩电、冰箱等家电行业那样的全国性品牌。无论是早就扬名的青岛啤酒,还是近几年才立万的燕京啤酒,也无论是喜力、嘉士伯、百威、麒麟等等洋啤酒,它们都无法用自己的品牌一统中国啤酒市场。

在这个炎热夏季快要结束的时候,青岛啤酒集团意图明显地想要尽快结束那个有意思的现象,开始加紧大规模挑起啤酒业的全国争霸战。

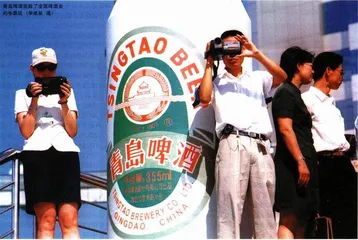

青岛啤酒挑起了全国啤酒业的争霸战(李建泉 摄)

青岛啤酒闯到了北京地界

8月18日,青岛啤酒闯到北京地界,花费2250万美元,一举收购了北京五星和三环两家啤酒企业。此次收购,青岛将使自己在北京地盘上拥有了年产40万吨啤酒的生产能力,而这显然是对北京地盘上的啤酒老大燕京啤酒的极大挑战。

1999年前,燕京啤酒连续5年在全国整体产销量第一,尽管去年被青岛啤酒超出,但在北京乃至在整个华北地区,几乎全部是燕京啤酒的天下。

燕京啤酒曾称,青岛啤酒不在北京地界生产,无疑有损于啤酒的新鲜程度,而这就造成了地方风味和名牌认知度能够直接决定啤酒在市场竞争中胜与败。现在青岛啤酒强势出击,收购五星和三环啤酒“产地销”为“销地产”,无疑将会使燕京啤酒列举的“新鲜”优势不再成立。

实际上,为从燕京啤酒手中抢夺华北市场,青岛啤酒已在7月份收购了廊坊啤酒厂。据称它准备使其生产能力从3万吨提高到10万吨。当时媒体评论说:青啤廊坊公司的成立,对青岛啤酒立足京津战略要地,拓展华北市场空间具有特别重要的战略意义。

然而青岛啤酒看中的何止一个华北市场,在到北京收购的前几天,它以1.5亿元人民币收购了上海嘉士伯75%的股权。总部设在丹麦的嘉士伯集团是世界第五大啤酒企业。

青岛啤酒咄咄逼人的扩张攻势实际上从1994年就已拉开序幕。那一年,青岛啤酒集团收购了扬州啤酒厂,此后6年来,又先后购并了西安、平度、鸡西、马鞍山、上海和广东等地几十家啤酒厂。

多年来的购并使青岛啤酒在全国撒下了一张大网,这一次它在上海和北京的购并活动则使它的扩张态势更加明显。以前,青啤吃进的企业基本是5万吨左右的小厂。拿青啤董事会一位负责人的话说,要想扩大规模,没有几个大厂不行,因此,今年夏季青岛啤酒一下子多了50万吨的生产能力。

目前,青岛啤酒已经由原来的只有青岛地区4个生产厂、年产量40万吨的啤酒企业发展到拥有34个啤酒生产厂家、生产规模达到300万吨的全国性大公司。而且青岛啤酒现在还在计划收购一批合资、外资企业,正在洽谈收购事宜的啤酒企业有近十家。

青啤集团董事长彭作义意气风发地宣布,要用10年时间,达到产销量800万吨,工厂遍布世界各地,成为世界第二大啤酒公司。

燕京啤酒不会更改战略

青岛啤酒建网布点到北京,燕京啤酒认为没有什么大不了的。燕啤集团丁广学书记说:“燕京啤酒一直在风雨中成长,不会因为青啤进入北京就更改战略。”

这样的战略或许叫做稳扎稳打。青岛啤酒1994年开始扩张步伐,燕京啤酒则于1995年成功兼并北京华斯啤酒厂。随后几年,燕啤集团先后在江西、湖南、湖北收购了5家啤酒厂,几乎和青啤集团同时成为年产啤酒百万吨的行业巨头。此后,燕啤集团目前对外扩张的频率远远小于青啤集团。

燕京啤酒有关人士告诉记者:“我们努力做到控股一个,成功一个,不片面追求控股企业的数量,而是保证把燕京的经营理念、管理风格、精神风貌带过去,一手抓技术改造,一手抓市场开发,使外埠企业的产品及形象达到燕京的标准。”

我们不能说燕京啤酒的说法不过是自我安慰,因为从另一个角度审视,倒是不容易小看燕京啤酒的分量。

其一,1999年,青啤集团整体产销量(包括收购的25家企业生产的非“青岛”品牌啤酒)达到了107万吨,燕啤集团是104万吨。青岛超过了连续5年保持第一的燕京,坐上了久违的全国啤酒业头把交椅。但是燕京只比青岛少3万吨,而且燕京啤酒的市场集中在北京、天津和河北一带,仅在北京,燕啤就占了85%的份额,这与青啤在全国出击后才达到107万吨规模有很大不同。失去了全国产销量第一的燕京其实仍保留着另外几项第一:“燕京”牌啤酒去年产销量为86万吨,是国内产销量最大的啤酒品牌(“青岛”牌啤酒去年的产销量在40万吨左右);燕京南厂去年产销量为64万吨,是中国最大的啤酒厂。

其二,青啤由于生产和市场的分散,规模效益上明显不占优势,这点从利税总额上就可以看得出来。1999年燕京啤酒的利税是80608万元,而青啤只有57166万元,与第三名、产量只有70多万吨的珠江啤酒的利税51665万元相差无几。

这样看来,青岛啤酒与燕京啤酒孰优孰劣,一时很难说清。

无一品牌能统一中国啤酒市场(娄林伟 摄)

啤酒是夏季的消费热点,留学生也乐意打打工(张旭 摄)

两种思路一样的发展?

青岛啤酒夸耀自己用最少的投入实现了迅速扩张的目标。青啤集团总经理彭作义说,如果按正常的思路和手段达到年产啤酒100万吨的目标,需要资金20亿元,而时间的成本还没有计算在内。相反,通过资本运营手段,青岛啤酒集团只投入4亿元就在较短的时间内实现了上述目标。

有观察家认为,青岛啤酒加快了扩张势头,实际上是片面追求规模化增长。这种追求产品产量或产值的高速增长,将导致名为“低成本扩张”,实为高成本经营。当年马胜利大规模扩张纸业集团,最后的结局并不美妙。争霸战到最后可能会变成一场争“泡”战,变成一个没有效益空有架子的大泡沫。

另有分析人士认为,青岛啤酒的大肆扩张是为了获取强势影响,当众多的啤酒企业打上青岛啤酒烙印的时候,青岛啤酒的品牌效应将无疑是巨大的。我们知道青岛啤酒在香港和上海两地股票市场上市。大规模地扩张将极大地有利于自己在资本市场上获取更大的好处。

燕京啤酒则是采取传统经济的做法,弄一块培养一块,最大限度地争取每一个企业都能获取利润。而这无疑也是一条道路。

正处于大动荡、大改组时期的中国啤酒市场,正在凸现青岛、燕京、珠江、重庆、哈尔滨这样一些大型啤酒集团。它们都或多或少正以上述的两种方法谋划未来的道路。谁将在这场争霸战获胜,大家拭目以待。

中国啤酒市场现状之一:啤酒生产企业小散乱

统计数据显示,我国啤酒产量在1999年突破达到2088万吨,成为仅次于美国的世界第二大啤酒生产与消费国。

但是生产这些啤酒的工厂居然达到530多家,也就是说在中国,平均每4个县就有一家啤酒厂。这些啤酒厂中,年产啤酒5万吨以上的企业有120家,年产20万吨以上的企业有近20家,年产量在5万吨以下的占了80%。

据了解,年产啤酒超过百万吨的企业只有青岛啤酒集团和燕京啤酒集团。即便这样,这两大巨头的年产量也仅占全国总产量的10%,市场占有率则只有30%。

专家认为原因之一是啤酒是一种特殊的商品,对口味、新鲜、保质的要求非常严格,因此也就形成了过去中国啤酒企业就地生产、就地消费的模式。

更重要的原因是地方保护。为保护自己的啤酒企业的利益,有些地方为他们提供了诸如税收、信贷、政策倾斜、产品销售等方面优惠条件,而对外地啤酒进入本地市场则设置了重重障碍,比如禁止本地商家经销外地品牌的啤酒,对外地啤酒征收较高的税率等。

在中国,每一个地方都有每一个地方认可的当地品牌的啤酒。北京人喝燕京啤酒,青岛人喝青岛啤酒,大连人喝棒棰岛啤酒,沈阳人喝雪花啤酒,四川人喝蓝剑啤酒,广州人喝珠江啤酒,这几乎已经成为各地消费者的习惯。有人形容中国啤酒市场的区域性消费现象举世罕见。

同美国啤酒行业相比,可以说我国每一个啤酒公司全部是小打小闹。美国第一大啤酒企业AB公司的年产量达:1400万吨,占美国全国市场份额的48%;而排名第二的米勒公司年产量近700万吨,市场占有率为22%。

这也就是说,美国两大啤酒制造商的年产量等于中国530家啤酒企业年产量的总和。即便是与我们相邻的日本,4大啤酒品牌也占领了本国市场的90%。

中国啤酒市场现状之二:啤酒市场总体由短缺转入过剩

拥有12亿人口的中国市场,啤酒消费量改革开放后逐年增长。1979年人均消费2升,而1985年则已增长了3倍,1998年人均消费更是达到了15升。虽然这离世界平均的啤酒消费水平还有差距,但是整个中国啤酒市场在持续增长几年之后,从1998年开始增幅呈下降趋势,比如1998年较1997年负增长4.7%。

有专家认为,由于国民消费水平和消费结构的逐步改善,中国啤酒市场总体上由短缺转入过剩,步入以结构优化升级、提高总体经济素质为特征的新阶段。

因此,面对相对生产能力过剩的市场供求关系,啤酒行业必须对产品结构、技术结构、企业结构和营销结构进行调整,以增加有效市场供给。在国际经济一体化和知识经济的大趋势下,啤酒行销的区域化、割据化将逐渐被打破,竞争优势和国际竞争力已成为啤酒行业发展战略追求

每个地方都有当品牌的啤酒(李建泉 摄)